必要な手続きはたくさんあります!相続が開始したら必要な相続手続きまとめ

相続が開始すると、行わなければならない手続きが山のようにあります。手続きの中には期限が決められている物もあるため、のんびりとすれば良いというわけには行かない現実があります。

今回は、相続開始によって行わなければ行けない手続きをまとめてご紹介します。また、それぞれの内容の詳細については本サイト内にある詳細記事へのリンクを記載しています。詳しく知りたい内容に関してはそちらも併せてご確認ください。

この記事の目次

1.被相続人(亡くなった人)に関する手続き

相続が開始するということは、ご家族のどなたかが亡くなったということになります。人は産まれたときにも出生届という手続きを行いますが、亡くなった後にも手続きが必要になります。

そして、生きているうちに行ってきた手続きに対して終わりの手続きも行わなければいけません。

被相続人に関する手続きは主に以下のような内容となります。

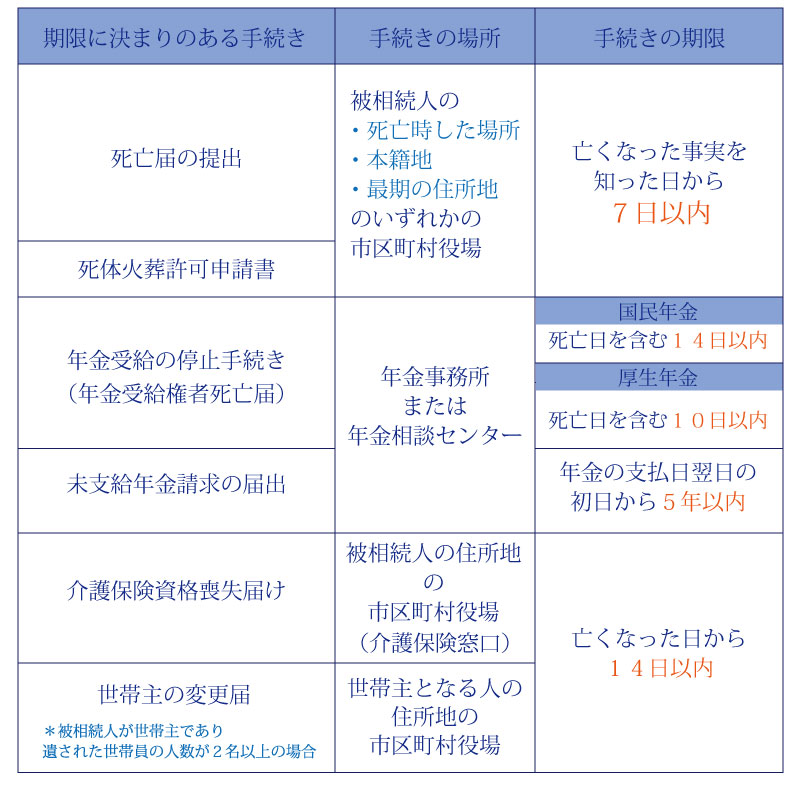

(1)期限が決まっている手続き

まずは、期限の決まっている手続きです。期限がありますので、優先度の高い手続きとなります。

(2)社会保険に関する手続き

期限の決まりがある手続きに年金に関しての記載をしましたが、健康保険の手続きも必ず行いましょう。国民健康保険、健康保険、それぞれで手続きの方法が異なります。

また、社会保険には葬祭料や埋葬料を支給してくれる制度があります。保険証の返却と同時にこれらの手続きも行いましょう。

2.相続に関わる手続き①

まずは、相続が始まったら確認すべき内容や相続の方法に関する手続きをご紹介します。

(1)遺言書の有無を確認する

相続が始まったら遺言の有無を確認しましょう。遺言書は種類によって保管方法や開封の方法が異なります。もし、ご自宅で遺言書を発見しても開封はしないでください。

公正証書遺言の場合には、ご自宅などには謄本が保管されていることと思います。原本は公正役場に保管されていますので、手続きせずに開封をしても問題ありません。

(2)相続する人が誰なのかを確定させる

遺産を相続する人が誰なのかを確定させないと、後々トラブルになる可能性もあります。特に、被相続人に離婚歴がある場合など、前妻との間に子がいるということも想定されます。

相続人には順位があり、配偶者は必ず相続人となります。それ以外は第一順位、第二順位、第三順位と先順位から相続人となります。

離婚していても、被相続人の子であれば第一順位の相続人となります。

相続人は誰?相続する順位をくわしく解説!これを見れば、誰でも相続人が誰になるかがわかります。

(3)財産の調査を行う

相続人の調査と同時に、財産の調査も行いましょう。相続財産は現預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産のみではなく、負債や売掛金等のマイナスの財産も含まれています。

遺産の調査を行うことで、相続放棄等を決める判断材料になります。

どこまでが遺産!?相続が発生したら遺産の調査をしましょう!!

(4)遺産分割協議を行う

遺言書が無い場合には、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議とは、

(2)で調査した相続人のうち誰が、

(3)で調査した遺産のうち何を

どれだけ相続するかを話し合うことを言います。相続人には法定相続分という相続分の目安が定められています。この法定相続分を基に相続する財産を分割していきましょう。

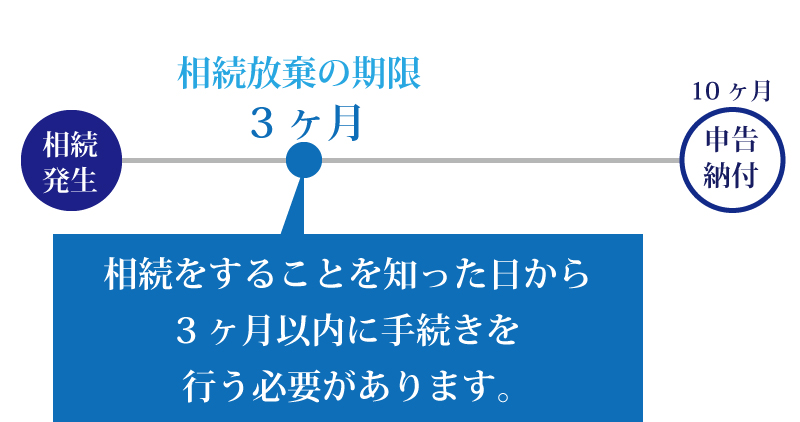

(5)相続開始から3ヶ月以内に判断する必要がある手続き

相続する財産の調査などを行ったら、相続の方法を確定する必要があります。

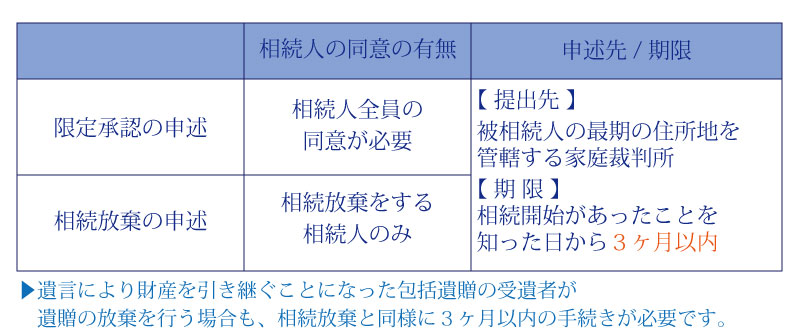

相続の方法とは、そのまま全ての財産を相続する単純承認と、プラスの財産で返済できる範囲のマイナスの財産を相続する限定承認、財産の相続を放棄する相続放棄があります。

このうち、限定承認と相続放棄には期限があります。

3ヶ月以内に手続きを行わないと、単純承認と判断されます。単純承認と判断された場合には、被相続人の負債を弁済する必要があります。

どうしても相続したい財産があるなら限定承認?限定承認の6つのポイント

5分でマスター!相続放棄でおさえておきたい7つのポイント

遺贈を放棄することはできる?相続放棄との違いは?相続放棄と遺贈放棄の違いについて

3.相続に関する手続き②

相続する財産に関わる手続きをご紹介します。

(1)銀行など金融機関の手続き

被相続人名義の口座は被相続人が亡くなったことがわかった段階で凍結されます。口座の凍結がされると被相続人の預貯金を引き出すなど取引が一切出来なくなります。

そのため、預貯金を相続する人は口座凍結を解除してもらうための手続きを行う必要があります。

気づいたときにはもう遅い!?相続発生時に口座が凍結するコワイ話

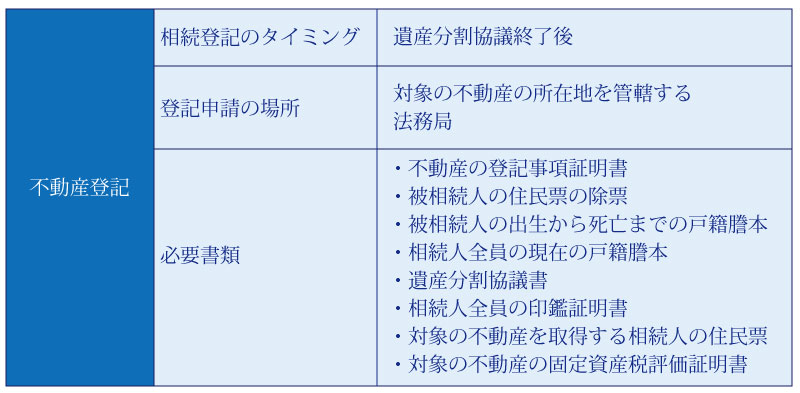

(2)不動産の手続き(相続登記)

不動産を相続した場合には、不動産の所有者を変更する相続登記を行います。相続登記をしていない不動産は相続人の共有財産となります。

絶対に登記しなければならないという訳ではありませんが、相続した人がきちんと所有者の変更をしておくことで、その不動産を相続した人が自由に扱えるようになります。

相続した不動産において発生する相続登記についての7つの基本知識

不動産を相続したら「相続登記(不動産の名義変更)」を早めに!相続登記をする際に必要な登録免許税はいくら?

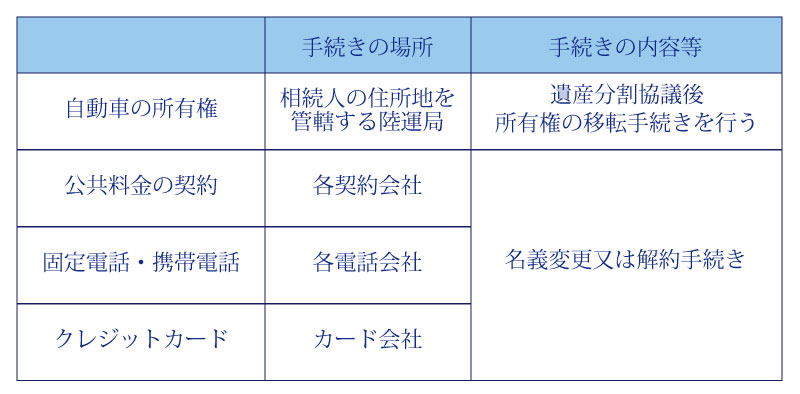

(3)その他の手続き

上記以外にも必要な手続きがあります。忘れがちな手続きも多くありますので、まとめて記載しておきます。

自動車を相続した時の手続き方法は?名義変更は必要?割賦で購入していた車はどうなるの?

相続時に要注意!意外と忘れがちな8つの解約手続き

4.税金に関わる手続き

相続税を含む、税金に関係する手続きも大事な手続きとなります。税金に関係する手続きには期限がありますので、期限内にしっかりと手続きを行いましょう。

期限が短い順にご説明していきます。

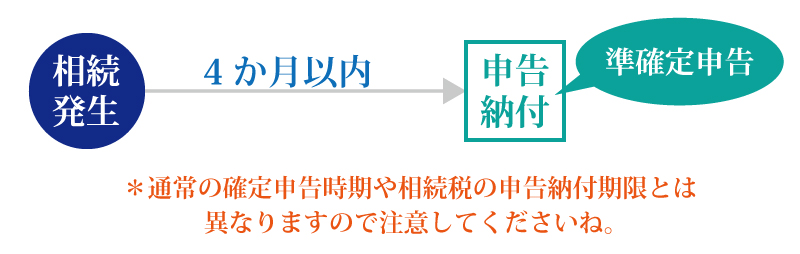

(1)準確定申告

被相続人が生前に確定申告が必要な状況であった場合には、年の途中で亡くなったのであれば準確定申告の手続きを行う必要があります。また、準確定申告を行うことで還付が受けられる可能性があります。

相続があったら所得税の申告もお忘れなく!【所得税の申告を忘れると罰則の可能性も…】

(2)相続税の申告

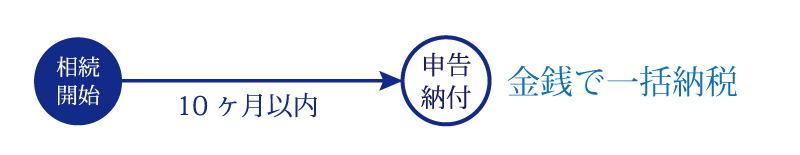

① 相続税の申告期限

相続税の申告・納付は相続開始から10ヶ月以内です。相続税の申告は相続税を納める必要がある人、特例等の適用により相続税が非課税になった人は必ず行う必要があります。

相続税がゼロ!それでも相続税の申告をしなければならない状況とはどんな時?

原則は10ヶ月以内の金銭一括納税となりますが、どうしても金銭一括納税が難しい場合には延納や物納という方法での納付も可能です。しかし、延納や物納を行うためにはそれなりの理由が必要となります。

相続税の現金で払えない場合はどうすればよいの?対処法をご紹介

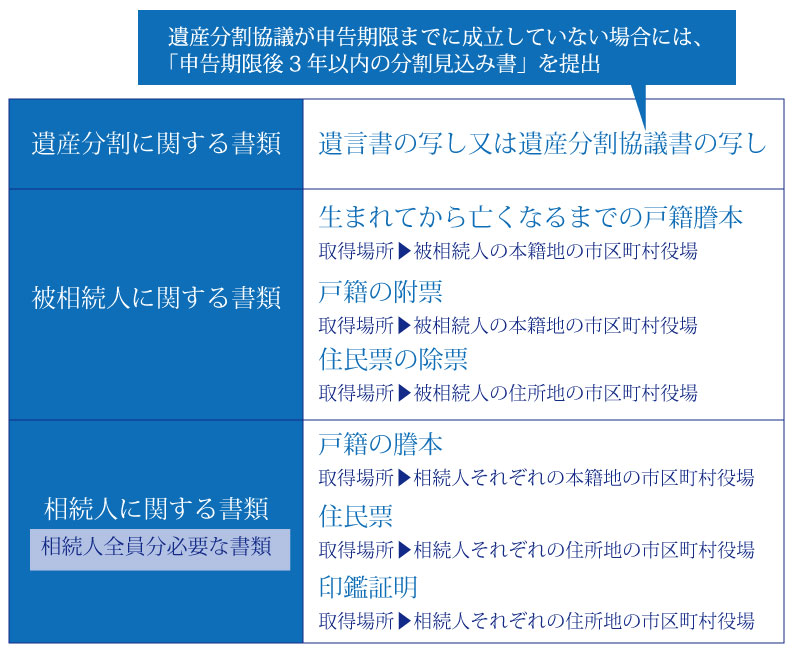

② 申告に必要な書類

相続税の申告の際に準備すべき書類は人に関わる書類、相続する財産の関わる書類、特例等と適用する際に必要となる書類などかなりたくさんあります。

ここでは、相続税申告の際に基本的に必要となる書類についてまとめておきます。

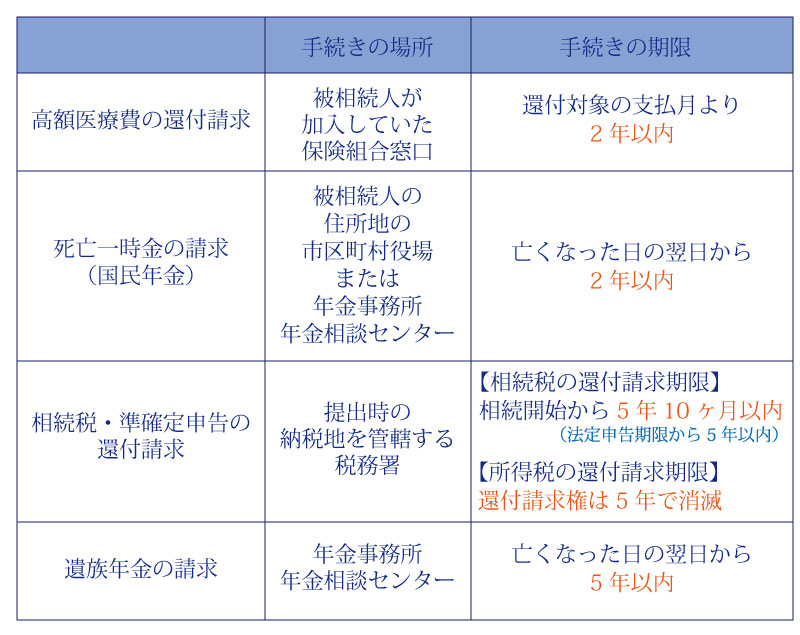

(3)その他、税金に関わる手続き

まとめ

今回は、相続に関わる基本的な手続きをまとめてご紹介しました。特に揉めることもなければ、上記のような手続きを行っていけば良いというわけですが、遺産分割がうまくまとまらないと、調停や審判などさらに手続きが必要になります。

また、今回記載している書類などは一例となります。実際に手続きを行う際には、提出先に添付書類等を確認してください。

相続税申告の詳しい作成方法については以下の記事も参考にしてみて下さい▼

【相続税申告】は期限前に『税理士へ相談』して対策すべし!

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続手続き編