死んだら勝手に口座凍結?!相続で凍結されても困らないための【対策と解除法】

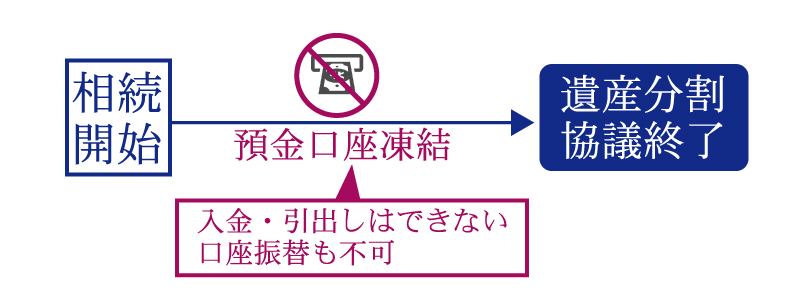

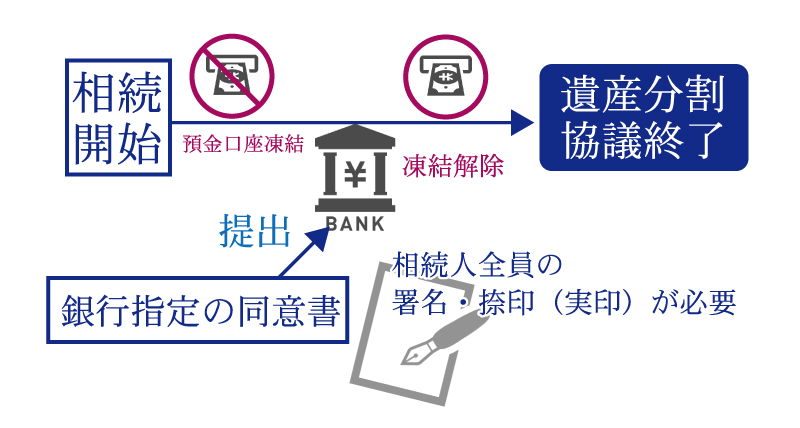

被相続人が死亡して相続が開始すると、遺産分割協議が終わるまで被相続人の預金口座が凍結されてしまうことを知っていましたか?

口座が凍結されてしまうと、引き出しも入金もできなくなってしまうため様々な問題がでてきます。

口座が凍結してしまう前にどのような対策をとれば良いのでしょう?

また、実際に口座が凍結されてしまったときに凍結を解除する、もしくは相続人への名義変更を行うにはどうしたら良いのでしょう?

今回の記事を読んでしっかりと対策しておきましょう。

この記事の目次

1.相続発生時に口座から預金を引き出しできない!?

被相続人が亡くなり相続が始まると、遺産分割協議が終わるまで故人の預金口座が凍結されてしまいます。預金口座が凍結するということは、お金を引き出すことも入金することも一切できなくなってしまうため、電話代や電気料金などの口座振替はもちろんのこと、一家の預金をすべて故人の口座にまとめている場合などには、生活費が支払えなくなり、非常に困ったことになってしまいます。

さらに困難なことに、ローンがあった場合には、ローンの返済が滞ってしまい、遺産分割協議が終わり口座の凍結が解除されるまでの間、本来の利息よりも高い利息を支払わなければならない、なんてことにもなりかねません。

※被相続人本人の葬儀費用や、医療機関の入院費などの多額の支払いが必要になった場合など、どうしても凍結された口座からお金を引き下ろしたい場合には、払い出しに応じてもらえるケースもあるようです。しかし、対応してもらえるかどうかは銀行によって違い、可能な場合でも多くの書類や証明書を用意しなければならず、とても大変です。

2.金融機関はどうやって死亡の事実を知ることができるの?

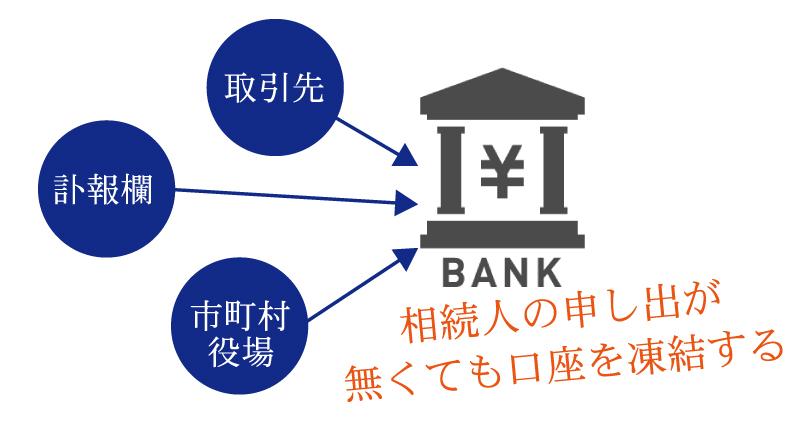

金融機関は死亡の事実を取引先などから聞いたり、新聞の訃報欄などによって把握しています。市町村役場に死亡届を提出すすることで金融機関に死亡事実が伝わると誤解されている方も多いようですが、市町村役場から金融機関に通知されるというわけではありません。

金融機関が口座の名義人の死亡事実を知ると、相続人の申し出がなくても口座は凍結されるので注意が必要です。その一方で、金融機関も全ての名義人の死亡事実を把握しているわけではないため、場合によっては金融機関が名義人の死亡事実を知らず口座が凍結されないままのケースも多くあるようです。

3.そもそもなぜ預金が凍結されるの?

それは銀行が相続発生時のトラブルに巻き込まれるのを防ぐためです。故人の預金は、亡くなったその時点で相続財産となり、相続人の共同所有となります。万が一、銀行が預金を凍結しなかったために、相続人の誰かに勝手に預金を引き出されてしまった、などのトラブルがあった場合、後にその責任を問われる危険があります。相続人の共有財産を守るために、口座を凍結しているのです。また、借入がある場合は金融機関にとっての債権保全の目的もあります。

凍結の解除に遺産分割協議が必要であったり、葬式代等で特別に引き出しが認められる場合でも複雑な手続きや多くの書類が必要となるのは、そのためです。

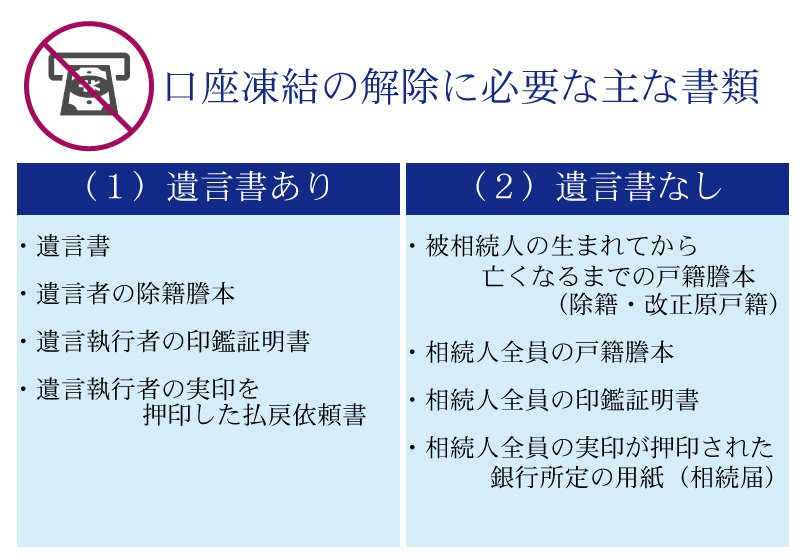

4.どうすれば口座の凍結は解除できるの?

遺言書があるケース

公正証書遺言書があり、預金の受取人と遺言執行者が決められている場合には、被相続人と遺言執行者関係の書類が揃えば、比較的簡単に凍結解除をすることができます。

【手続きに必要な書類】

- ・遺言書

- ・遺言者の除籍謄本

- ・遺言執行者の印鑑証明書

- ・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

- ・通帳及びキャッシュカード

手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、問い合わせてみましょう。

遺言書がある場合でも、相続人全員の同意書が必要になる場合もあるようです。

遺言書がないケース

遺産分割協議を行い、相続人全員が財産分割に同意する必要があります。「相続人全員」でなければならないため、協議が相続争いに発展した場合や、相続人の中に行方不明者がいる場合などは、それらの問題を解決するまでは口座の凍結解除をすることはできません。

【手続きに必要な書類】

- ・被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)

- ・相続人全員の戸籍謄本

- ・相続人全員の印鑑証明書

- ・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)

- ・通帳及びキャッシュカード

5.遺産分割協議書が完成するまでにやっておきたいこと

遺言書がない場合、口座の凍結を解除するためには、いち早く遺産分割協議を成立させる必要があります。しかし、分割するべき遺産には現金だけでなく、不動産などの分けることが難しい財産が含まれるケースがほとんどのため、揉めてしまって協議が長引いてしまうことがよくあるようです。場合によっては一年以上かかることもあります。

一方で、被相続人の預金で生計を立てていた場合、本人の葬儀費用や、公共料金や家賃、ローンなどの支払いを被相続人の預金口座で行いたいというケースも多いでしょう。また、相続税の納税が必要な場合はその期限は相続発生後から10か月以内ですので、遺産分割協議への合意に先行して納税を済ませるために相続人の預金の引き出しが必要となることもあります。

そこで、遺産分割協議書が完成するまでは、「銀行指定の同意書」を提出すれば、引き出しが可能になります。この「銀行指定の同意書」には相続人全員が故人の預金引き出しに同意し、全員の署名・実印による捺印が必要になりますが、誰が一旦預金を受け取るかが決まれば、凍結した口座からの引き出しが可能です。この手続きに必要な書類は各金融機関により異なりますので、金融機関に問い合わせてみましょう。

6.口座凍結しても問題が発生しないように生前にやっておきたいこと

ここまで口座が凍結した場合の対処法についてご説明しましたが、凍結を解除したり、凍結した口座から引き出しをするためにはそれなりの期間と手間がかかります。

口座が凍結しても相続人が当面の生活費等に困ることがないよう、生前にある程度対策をしておくと良いでしょう。

生命保険に加入する

生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象ですが、遺産分割協議で誰が受け取るのかを決める必要はありません。保険金の受取人が手続きを行えば、すぐに保険金を受け取ることができます。

また、生命保険に加入することのメリットとして、「法定相続人の数×500万円」が非課税となり、受け取る保険金がこの非課税枠内の金額であればその現金には相続税が課されることはありません。

生命保険を活用すれば、当面の間、生活費を気にすることもないですし、相続税の節税対策にもとても有効なのでオススメです。

生命保険に相続税はかかる?相続税対策に効果的な保険の加入方法まで徹底解説

早めに普通預金から引き出しておく

定期預金を解除するには、原則的に本人確認が必要になります。まさかの事態を考えて、一定の預金を引き出して手元に置いておいたり、いくつかの口座に預金を分けておくのも生きているうちにできることです。

まとめ

銀行口座の名義人の死亡情報が金融機関に伝わると、その口座は凍結されてしまいます。凍結口座の解除や名義変更は、原則として遺産分割協議が終わるまでできません。その間、その口座からの引き出し等は一切できなくなりますので、なるべく早く遺産分割協議を行ったり、どうしても引き出しを行いたい場合は手続きが必要になります。

今回の記事を読んで、口座凍結しても問題が発生しないように対策を前もってしておいて頂ければ幸いです。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続手続き編