子供がいないなら、相続した遺産は全部配偶者のもの?よくある間違いとは?

子供がいない場合の夫婦間の相続についてご存じですか?

夫が亡くなった場合、財産のすべてを配偶者である妻が相続できると考えていませんか?

相続時に子供がいなかった場合でも、配偶者が必ず全て相続できるわけではないのです。

では相続する権利がある方は誰でしょうか?

この記事の目次

1.子供がいないからといって、相続がスムーズにいくとは限りません

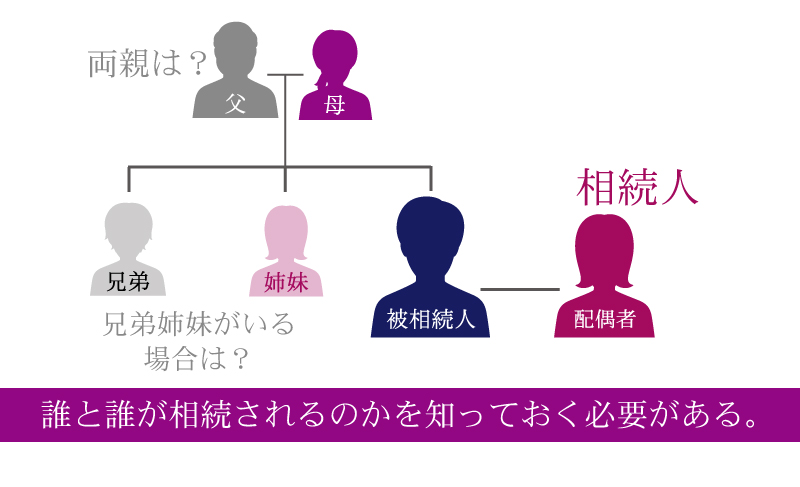

夫が死亡した場合、相続人がだれになるのか気になるところです。子供がいなければ、全部配偶者のものと考えたくなります。しかし、そうは行きません。

子供がいなくても、他に相続人がいる可能性があります。ですから、いざとなった時に夫の財産がだれとだれに相続されるのか知っておく必要があります。

2.だれにいくら相続されるの?

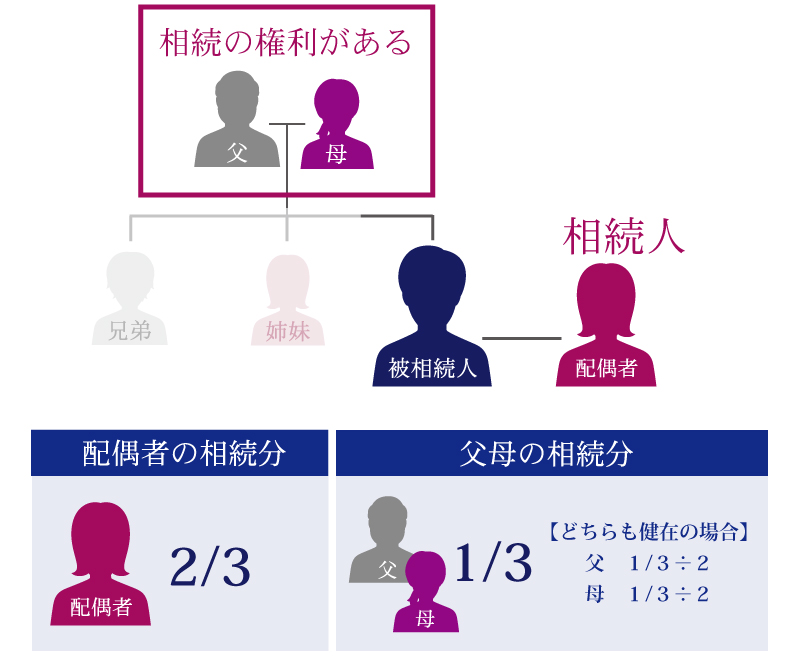

(1)夫の両親とも相続権があります

子供がいないといっても、両親まで死亡しているとは限りません。片親のみであろうとも両親とも元気であろうとも、相続を受ける権利があります。そこで、重要になってくるのが相続人それぞれの取り分です。次のようになっています。

配偶者は夫の財産の2/3を相続できます。親は1/3です。両親とも生存していれば、その1/3をさらに2で割ります。これがそれぞれの相続分となります。この辺をしっかり頭に入れておかなければいけません。

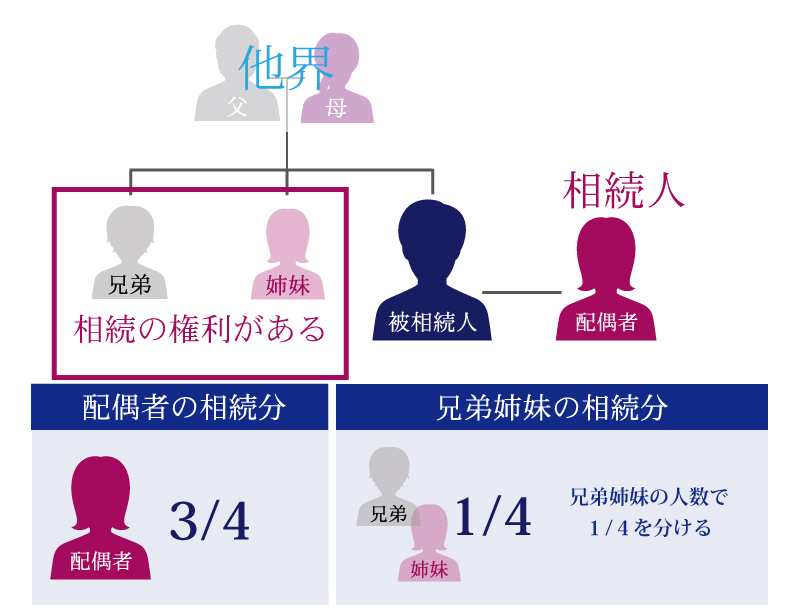

(2)夫の両親が亡くなった場合、夫の財産は配偶者と兄弟姉妹で分け合います

両親がいないから配偶者がまるまる夫の財産を相続できると思ったら、当てがちがいます。夫の兄弟姉妹とも財産を分割しなければなりません。

その割合は兄弟姉妹が1/4。配偶者が3/4です。兄弟姉妹が複数いれば、その人数分で1/4の財産を分かち合います。

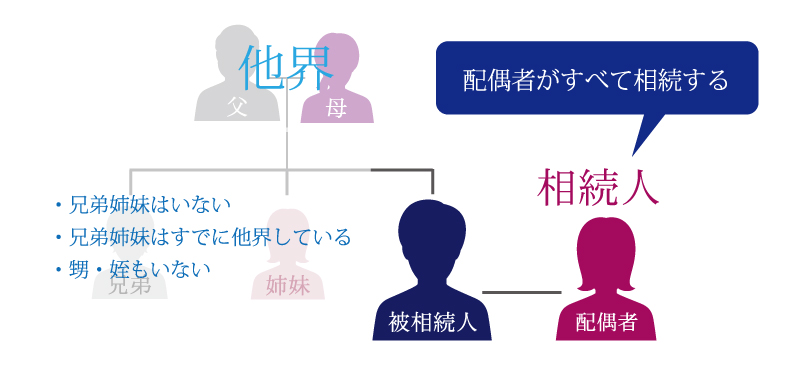

(3)配偶者が夫の財産をすべて相続できるケース

結局、どのようなケースなら、配偶者が夫の財産をすべて相続できるのでしょうか。それは、夫の両親、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪がすべていない場合のみに限られます。これしかあてはまるものがありません。

つまり、すべてを相続するケースは意外と少ないのです。

3.早合点してはいけないケース

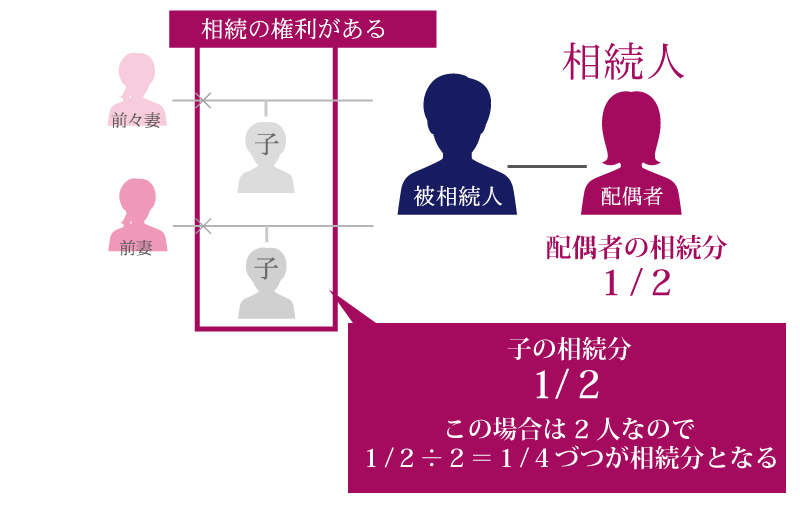

(1)夫が離婚経験者で、前の配偶者との間に子供がいる場合

夫が何度結婚していようと、前ないしは元配偶者との間に子供がいるとします。そうすると、その子供たちにも相続権があります。相続分は2/1です。子供が一人だけなら2/1全部ですが、複数いる場合には2/1を分割します。現在の配偶者への相続分は2/1です。

元の配偶者には、相続する権利はありません。あくまで、元配偶者のと間の子供にのみ相続する権利があります。

(2)夫の両親も兄弟姉妹もいない場合

夫の両親も兄弟姉妹も死亡していると、配偶者はすべての財産を相続できると思いがちですが、そう簡単に事は運びません。兄弟姉妹の子供、つまり甥や姪の存在があるからです。彼らにも相続権が発生します。その取り分は兄弟姉妹と同じく1/4です。配偶者は3/4となります。この点を間違わないように注意してください。

兄弟も相続ができることがある?どんなケースで相続できて、どれだけ財産を取得できるの?

4.夫婦で、あらかじめ相続について話し合っておきましょう

夫が死亡してから、相続についてすったもんだすることは避けたいところです。このような事態を想定して、夫が生存中に夫婦間で相続がどうなるのかを話し合うとともに、しっかりと予定を立てておくことが大事です。そのためにも、遺言を作成しておくのが賢い方法です。遺言は自分で作成することもできるし、公証人に依頼することもできます。それぞれメリット・デメリットがありますから、どちらにするか慎重に選択してください。

自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと

5.子供がいないからといって、相続がすんなり解決するというわけではありません。

先ほど書いたように、配偶者以外の夫につながる相続人が出た時にはなにかとごたごたすることがあります。以下にまとめてみました。

(1)土地や家を売却しなければいけないケースも

配偶者だけが夫の財産を相続する場合は、相続税さえ払えば、土地や家を売却する必要はありません。ところが、兄弟姉妹が相続人に含まれる場合は、その相続分を捻出しなければなりません。そのために、現在居住中の土地や家を手放さなければならないケースが出てきます。愛着ある我が家を売り払うのは忍び難いものがありますが、やむを得ないときはそうせざるを得ません。

(2)遺産をどうするかは、相続人同士で協議を

いくら配偶者だからといって、遺産の処理を勝手に行うことはできません。不動産を自分の持ち物にしたい、夫の預金通帳のお金を早く使いたい、そんな希望があるかもしれませんが、相続人同士で遺産分割協議をする必要があります。

正直言って、兄弟姉妹や甥、姪の中には、あまり親しくない人もいることでしょう。だからといって、この協議を省くことはできません。相続人それぞれに権利がありますから、正確に分け合わなければならないのです。

問題は、遺産が土地や家の場合です。このままでは、きれいに分けるというわけにはいきません。どうしても処分の仕方が議論になります。しかし、公正に遺産を分けるためには、やむを得ぬこととして協議に参加しましょう。

その協議は協議として、このような事態が起きることは前々からわかります。そういうときのために、公証人に依頼して遺言を作っておけば、何の言い争いもなく財産を分け合えます。

まとめ

今まであったこともない方が相続する権利を有していることもありますので、万が一に備えて、誰が相続する権利を保有しているのかを確認しておきましょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編