自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと

遺言の種類の一つに「自筆証書遺言書」があります。

字の通り遺言者がすべて自分で作成した遺言書が「自筆証書遺言書」です。この自筆証書遺言書は自分で作成することができます。

自筆証書遺言書を作成する際の注意点やメリット・デメリットについてご紹介しています。

この記事の目次

1.自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットって?

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言は遺言者が全てを自筆した遺言書を指し、公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成された遺言書を意味します。

(1)自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は自分で作ることから、費用がかからないうえに内容を他者に対し秘密にしておけるというメリットがあります。

(2)自筆証書遺言のデメリット

最初から最後まで全てを自分で書かなければならないので、必要事項の書き忘れや見落としで遺言書としての条件を満たさず無効になってしまう可能性が考えられます。

また、保管が行き届かず失くしてしまったり、遺族に遺言の存在が知られておらず死後に見つけてもらえなかったりなどの事態も、デメリットとして注意しておかなければなりません。

さらに、自筆証書遺言は、遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続きをしたうえで有効と認められるので、遺族にとっては遺言の実行までたくさんの時間と手間がかかってしまうことになります。

(3)公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は遺言書の書き方を心得ている公証人によって作成されるため、書き間違いで無効になってしまう心配はない他、作成の際に原本が役場で保存されるので、遺言書を失くしたり内容を変更されたりする恐れもありません。

加えて、裁判所で検認手続きを通さなくても良いので、遺言をスムーズに実行することができるところもメリットと言えます。

(4)公正証書遺言のデメリット

短所としては、公証人に依頼する際手数料がかかることや、遺言書作成に2人の証人が必要となるため内容が他者に伝わってしまうことなどがあります。

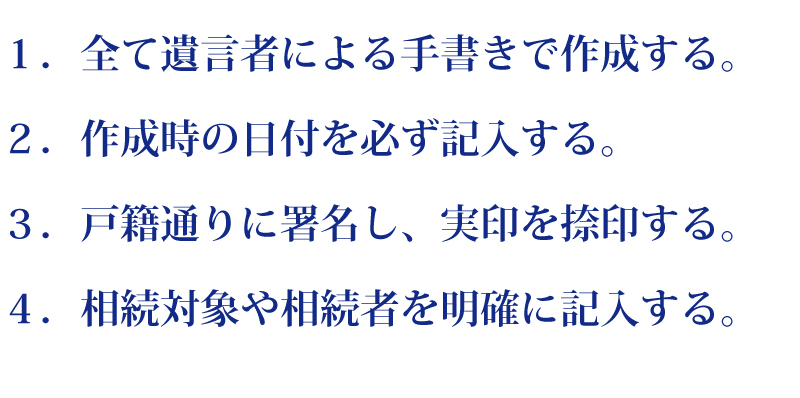

2.自筆証書遺言を作成する際に気を付けることとは?

有効な自筆証書遺言を作成するためには、幾つかの条件が必要となります。

最初の条件は、遺言者による手書きで全文を作成することです。書き手の意思がきちんと文面から読み取れるようにするため、パソコンや他人の手によって書かれたものは正式な遺言書として認められていません。

次に、作成時の日付を遺言書に記入することが重要となります。日付がないものは無効となってしまうので、気を付ける必要があります。自筆証書遺言書は修正や作り直しができるので、複数の遺言書が存在するケースも考えられますが、その際は最新の日付が書かれている方を正式な遺言書として扱うことになります。

また、戸籍に記載された名前と同じ署名をすることや、実印を使用して押印することも必須条件の一つです。加えて、相続に関して土地や建物を文中で言及する時は、登記簿に記載されているやり方に従い、その所在や大きさなどを正確に記さなければいけません。

さらに、文章における言い回しや内容も注意すべきポイントとなります。遺言者が持つ財産を相続者に譲り渡す際は、「遺贈する」という文句ではなく、「相続させる」とするのが正しい言い方です。内容においては、遺族同士が残された財産を巡ってトラブルに発展しないよう、相続対象や相続者が明確に伝わるように書くことが大切であると言えます。

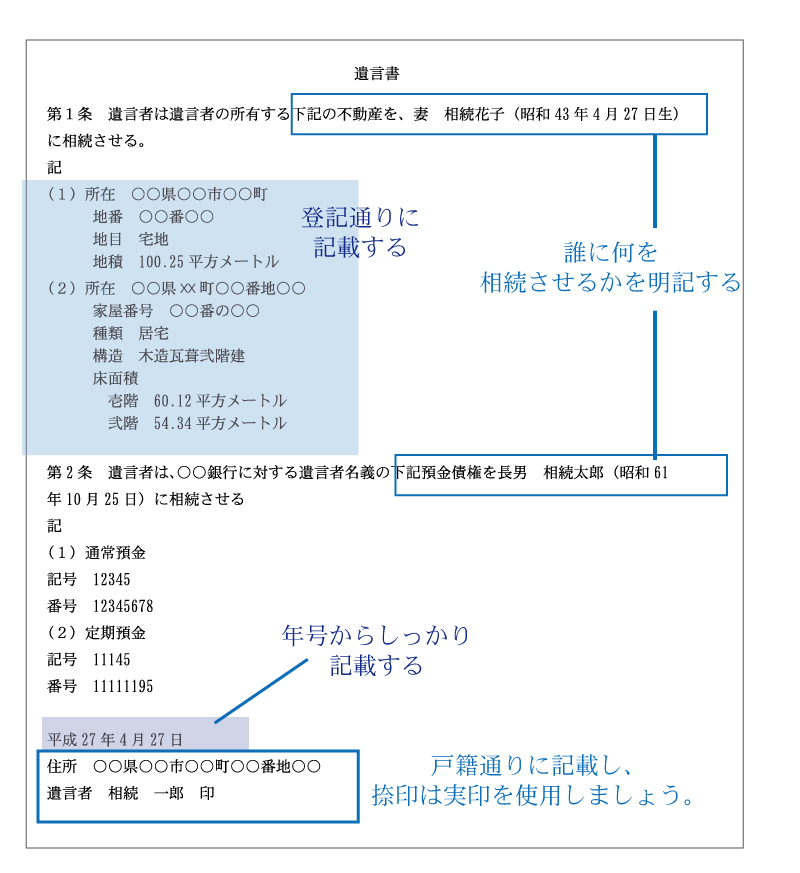

3.自筆証書遺言は、どんな構成?

自筆証書遺言は、誰に財産を相続させるかによって作成の仕方が違います。もし書き方が分からず迷っているなら、インターネットなどでも豊富な事例が載せられているので、参考にすることができます。

自筆証書遺言の構成としては、最初に「遺言書」のタイトル、次に相続対象となる財産概要と相続者の指定、最後に作成時の日付や遺言者の住所、署名と捺印が入るスタイルが一例として挙げられます。

財産概要と相続者を記す際には、「第1条」などのように項目を設け、不動産や預貯金、現金など、どんな種類の財産を相続させるのかを簡潔に述べると同時に、相続者の名前を遺言者との関係、生年月日などを含めて記載します。

相続させる財産の具体的な内訳に関しては、「第1条」の下部に「記」という項目を設け、説明を行います。不動産物件であれば所在や面積、預金であれば銀行名や口座番号などが「記」で述べられる内容です。一人の相続者に対し複数の財産が相続対象となる場合は、(1)、(2)のように項目を分けて書きます。また、相続者が何人か存在し、それぞれに異なる財産を割り当てる際は、「第2条」「第3条」のように条項を増やして記入することになります。

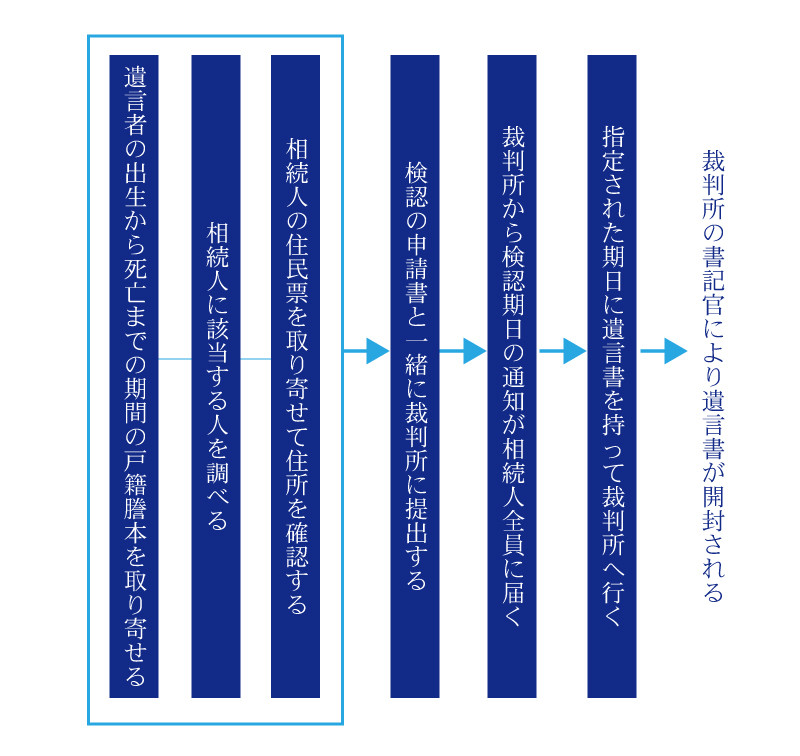

4.自筆証書遺言の検認手続きって?

検認は、遺言書の改ざんなどを防ぐため、裁判所を通して遺言の記載内容を確認する手続きを指します。

公正証書遺言の場合には検認を必要としませんが、自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所の検認を通さなければ開けられないことになっています。

検認に関しては、申請から実際の内容確認に至るまで、幾つかの手順が存在します。まず、遺言者が出生してから亡くなるまでの期間における全ての戸籍謄本を取り寄せ、相続人に該当する人々を調べます。

次に、相続人の住民票を全て取り寄せ、住所を確認したうえで、検認の申請書と共に裁判所へ提出しなければなりません。その数日後に、裁判所から検認期日の通知が全ての相続人に送られて来るので、通知書に記された期日に遺言書を持って裁判所へ行きます。

そこで裁判所の書記官により遺言書が開封され、やっと内容を確認できます。裁判所によって違いはありますが、検認の申し立てから遺言書の開封までは約1~2か月かかるとされており、遺族にとっては手間のかかる長いプロセスと言えます。

また、検認は遺言書の有効性を立証するものではなく、単に遺言の中身を明らかにするだけの手続きです。そのため、遺族の間で遺言書に記載された内容が有効か無効かを巡り意見が分かれた場合などは、裁判で有効性を決める必要があります。自筆証書遺言は、公証人を通さないので作成時は簡単ですが、実際に遺族が使う際には手間や時間がかかってしまうことも考慮すべきと言えるでしょう。

まとめ

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。それぞれメリット・デメリットがありますが、遺族のことを考えるのであれば、公正証書遺言がオススメと言えるでしょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編