離婚したら、財産は相続できる?できない?離婚と相続の関係

離婚した場合、その時点での夫婦の財産は、財産分与や慰謝料請求によって法的に分配が済まされます。

その後離婚した相手が亡くなった場合は、元配偶者は財産を相続する権利があるのでしょうか?

離婚前に子供がいる場合、その子供は相続人になるのでしょうか?

離婚前に子供がいた場合、遺産相続の取り扱いが大変複雑になってしまうので、しっかり確認しておきましょう。

1.元夫の財産、相続できる?

離婚したあとに相続が発生した場合、その相続財産はどうなるのか?気になりますよね。

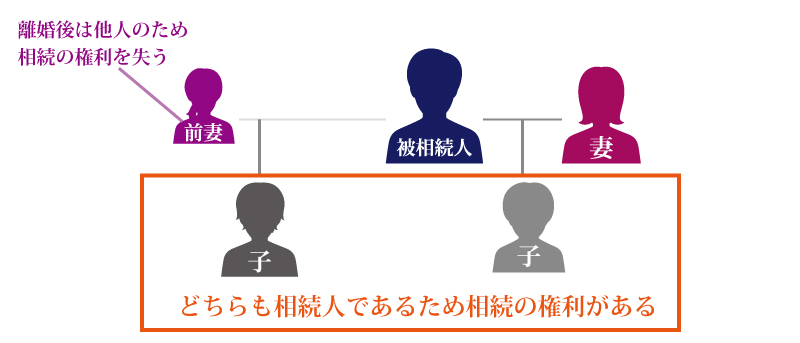

離婚した場合、法律上お互い他人となります。そのため、離婚すると、元配偶者は相続権を失います。相続が発生しても、元配偶者には、関係のない話…。

ところが、その元夫婦に子供がいた場合は違ってきます。

2.離婚した元配偶者との間に子供がいる場合は?

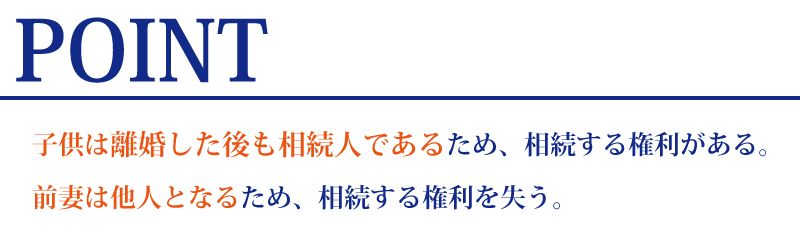

離婚後も、子供には相続する権利があります。なぜなら、夫婦関係は解消されても、子供は元夫の子であり、元妻の子であるからです。

元夫、元妻が死亡した場合、第一順位の相続人は、その子供です。それは子供の親権や同居の有無には関わりません。そのため、離婚して、子供自身は何十年も会っていないという場合でも、ある日突然、元夫、元妻の身内から子供に対して相続の話が舞い込んでくる、なんてこともありえるわけです。

当然その子供が既に死亡している場合でも、その子供に更に子供(被相続人から見たら孫)がいれば代襲相続が行われます。

では、元夫、元妻が再婚し、新しい家庭を築いている場合はどうなるのでしょう?

その場合でも、その元夫婦の子供には、相続の権利があります。再婚相手との間に子供が生まれた場合、その子と元配偶者との子供は半血兄弟(異母・異父兄弟)となりますが、同順位で父の財産を相続する権利を持ちます。

3.再婚した場合に注意すること

先に述べたように、再婚して新しい家庭を築いている場合でも、前の配偶者との間の子供も相続人となります。遺産相続の際には相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますので、離婚から年月が経過し、離婚した配偶者との子の連絡先を知らないような場合でも、探す必要があります。

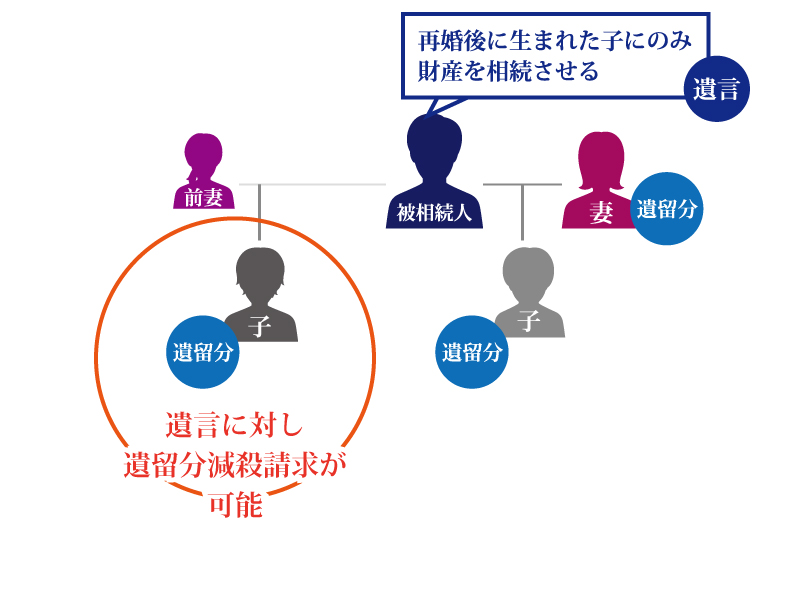

例えば、ある男性が再婚をし、前妻に引き取られた子供に財産を相続させたくない、というケースがあったとします。その男性は、「再婚後の妻と離婚後にできた子供に財産をすべて相続させる」と遺言書に書きました。

ではこの場合、本人の死亡後、その希望は叶うのでしょうか?

注意したいのは、この男性の元妻の子どもには、”遺留分”を相続する権利があることです。

この遺留分とは、相続する人が、最低限相続できる財産割合のことをいいます。遺言によって、遺留分を侵害された相続人、この場合は元妻の子は、それを行使することにより、遺留分を侵害している遺言書の効力を失効させ、遺留分の範囲内で、財産を返すよう要求することができるのです。

遺留分を侵害しているので、遺留分の範囲内で財産を返すように要求することを「遺留分減殺請求」といいます。

実際にどのくらいの遺留分が認めらるか等については下記の記事をご覧ください。

とはいえ、遺言があれば、遺言が考慮され、遺留分減殺請求をされない可能性もあります。どのような場合でも、自分の意思を遺言で残しておくことが大事です。

4.遺留分は、どんな人が請求できるの?

今度は元妻の子、遺留分を請求する側から見てみましょう。

遺留分については、大事なポイントがあります。

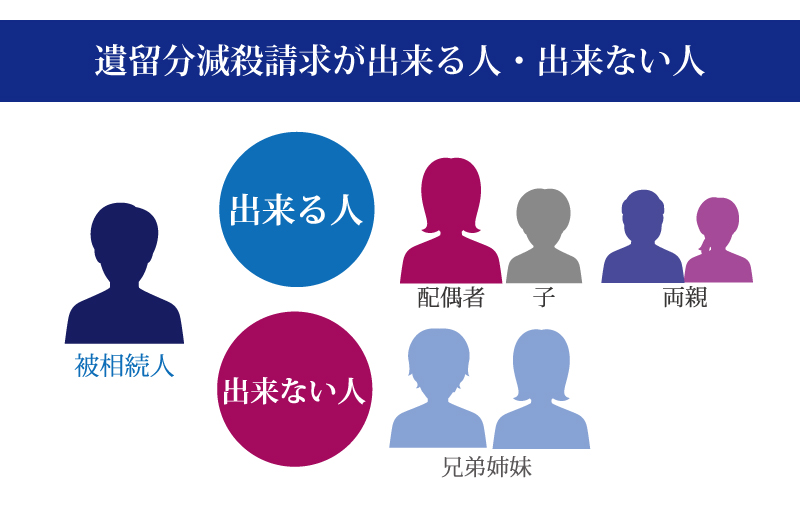

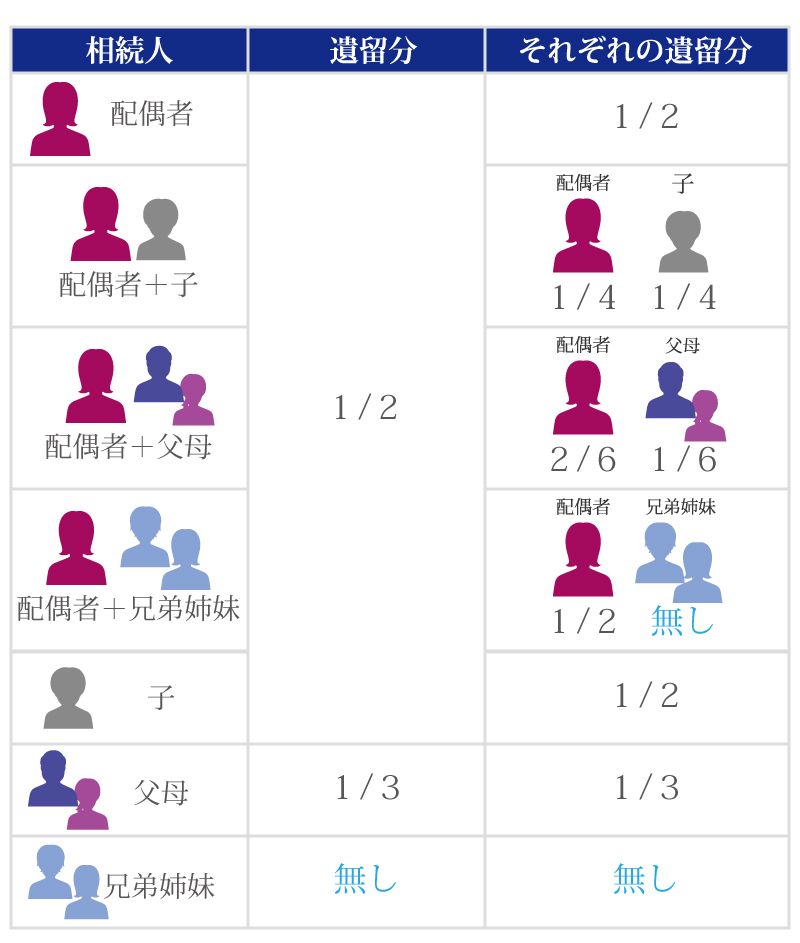

まず、遺留分減殺請求ができるのは、法定相続人である両親、妻、子供のみで、兄弟には権利がありません。先ほどの再婚した男性の兄弟は、遺留分減殺請求はできないということになります。

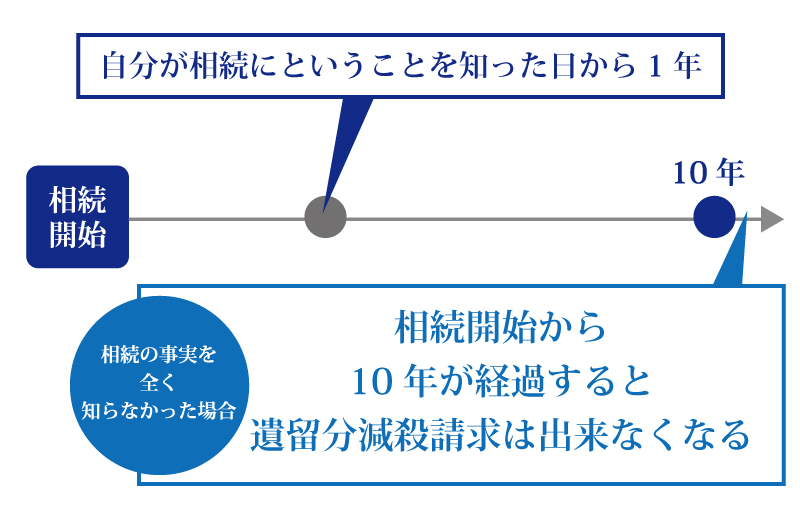

また、この遺留分減殺請求には、期限があります。遺留分減殺請求ができる期間は、「自分が相続人である」「最低限の権利が保障されていない」ということを知った日から、1年と定められています。上記のことを全く知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると、遺留分減殺請求はできなくなってしまいます。遺留分減殺請求をする場合は、1年以内に請求しましょう。

なお、この遺留分減殺請求を相続人がするかしないかは、自由です。

遺留分減殺請求は、本来は相続財産を残して亡くなった人の財産に依存して生活していた近親者、例えば子供や配偶者の生活を最低限守り、維持させる目的があると考えられます。もし夫が、「愛人にすべての財産を相続させる」と遺言書に書いていた場合、その子供や配偶者の生活は、夫が亡くなったあと、困窮するかもしれませんよね。そこで民法では、最低限相続できる財産を保証しているのです。

5.遺留分の計算方法は?

遺留分は、法定相続人が、両親などの直系尊属(自分から見て、上の世代の直系親族、父母、祖父母など)の場合は、法定相続分の3分の1、それ以外の場合(法定相続人が配偶者のみ・子供のみ・配偶者と子供・配偶者と親)は、法定相続分の2分の1を請求することができます。つまり計算方法としては、法定相続分に上記の割合をかけたものが、遺留分となります。

ちなみに、法定相続人とは、民法で定められた、相続人になれる人のことをいい、相続人になれる人には順位があります。優先順位が高い人がいた場合は、下位の人は相続できません。法定相続分の取り分については、まず配偶者の取り分があり、その残りを他の法定相続人で均等に分けることになります。

分け方としては、「相続人が配偶者と被相続人の子供の場合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1」「相続人が配偶者と被相続人の父母の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1」「相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合は、配偶者が4分の3、兄弟4分の1」となります。

相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!

そして、子供、父母、兄弟が二人以上いる場合は、原則、均等に分けることになっています。遺留分は、この法定相続分に、遺留分割合をかけたもので算出することができます。繰り返しとなりますが遺留分減殺請求ができるのは、法定相続人かつ、被相続人の両親、妻、夫、子供のみで、被相続人の兄弟はできませんので、注意してください。

まとめ

遺留分という言葉は、馴染みがないかもしれませんが、遺産相続問題の中でも、遺留分の問題はトラブルになりがちです。離婚経験者で特にお子さんがいらっしゃる方は、遺言書を書くなど、対策をしておくとよいでしょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編