相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる!? 相続時加算される贈与とは?

相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続税の対象になるということをご存知ですか?「贈与だから贈与税じゃないの?」と思われますよね。

贈与されてから3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その贈与は無かったものと判断され、贈与された財産は相続財産と判断されます。これは、相続税対策のための駆け込み贈与に対する対策として定められたルールですが、すべての贈与に適用されるわけではありません。

また、既に贈与税を支払っているという方もいらっしゃると思います。そこで、今回は、相続時に加算される贈与と贈与税を支払っている場合の税額計算などをご説明します。

この記事の目次

1.相続時に加算される贈与

相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続税の対象となります。

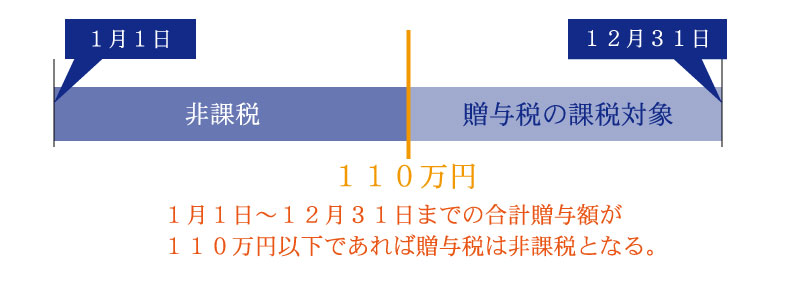

贈与税の非課税枠は110万円です。年間110万円以内の贈与であれば贈与税は非課税となります。しかし、その贈与が相続開始前3年以内に行われた場合には、相続税の対象となります。

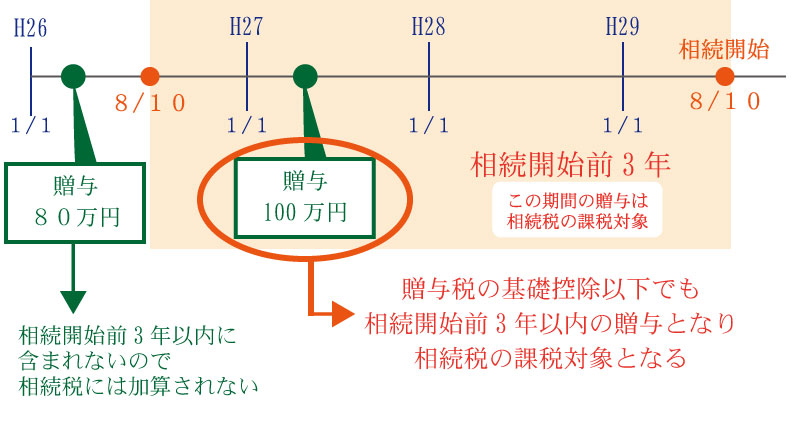

相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となるため、110万円以下だろうと関係ないことになります。例えば、平成29年8月10日が相続開始日だとすると、3年前まで遡るので平成26年8月10日となります。

平成26年8月10日~平成29年8月10日までの間の贈与が相続税の課税対象となります。

2.加算されない贈与もある!

上記でご説明したように、相続開始前3年以内の贈与は相続税に加算されるのですが、全ての贈与が対象となる訳ではありません。

贈与税の配偶者控除の対象となる贈与

贈与税には、夫婦間での居住用不動産の購入資金などの贈与であれば、一定の条件に該当している場合、2,000万円まで非課税になる特例があります。この特例の適用を受けている場合には、相続開始前3年以内に該当する贈与であっても、相続税に加算されません。

夫婦間で贈与をした場合、贈与税は発生するの?贈与税が発生してしまうケースはどんなとき?

直系尊属からの住宅取得資金の贈与

一定の条件を満たした居住用の住宅を新築する場合などに係る費用を直系尊属(父母または祖父母)から贈与された場合に、最大1,200万円まで非課税となる特例(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠)です。

この特例の適用を受けている場合には、相続開始3年以内に該当する贈与であっても、相続税に加算されません。

父母・祖父母から住宅取得資金を贈与されたときに非課税になる制度とは?

直系尊属からの一括贈与

以下の2つの特例を適用した贈与の場合には、相続開始前3年以内の贈与であっても相続税に加算されません。

①教育資金の一括贈与

直系尊属(父母または祖父母)から30歳未満の子や孫へ教育資金を贈与する際に、要件を満たしている場合には、最大1,500万円まで非課税となる特例です。

②結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属(父母または祖父母)から20歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚や子育てのための資金を一括贈与された場合、最大1,000万円まで非課税となる特例です。

3.推定相続人以外への贈与は加算されない?

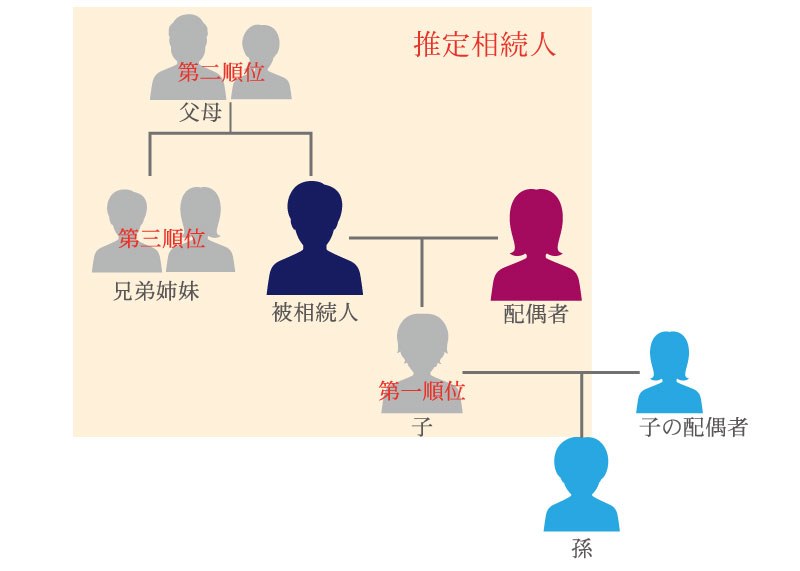

相続時に加算される3年以内の贈与は、推定相続人が対象となります。推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるであろう人のことを言います。

推定相続人以外への贈与(孫や子の配偶者など)は、相続とは関係ないということから相続税への加算の対象外となります。

ただし、推定相続人以外の人が遺言によって財産を遺贈された場合、その人が相続開始前3年以内の贈与を受けていた場合には、その贈与は相続税に加算されます。

相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!

推定相続人・法定相続人・相続人、違いはあるの?誰が何に該当するの?

4.孫への贈与は加算となるケースもある

推定相続人ではない孫への贈与の場合には、原則として相続開始前3年以内の贈与は相続税に加算されませんが、加算となるケースもあるので注意が必要です。

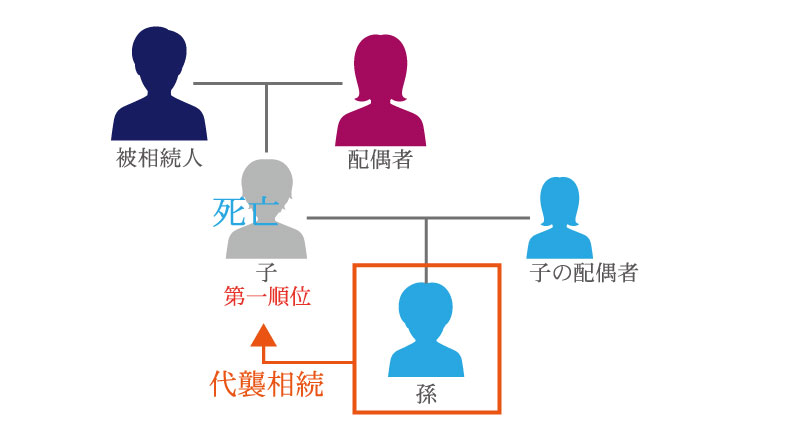

孫が相続人に該当する場合

代襲相続や被相続人の養子になっている場合には、相続人に該当するため相続開始前3年以内に受けた贈与に関しては相続税の課税対象となります。

遺書により財産を遺贈された場合

被相続人が遺した遺書に、孫への遺贈に関しての記載がある場合には、遺贈を受ける孫は相続人と同様の扱いとなります。そのため、相続開始前3年以内に受けた贈与に関しては相続税の課税対象となります。

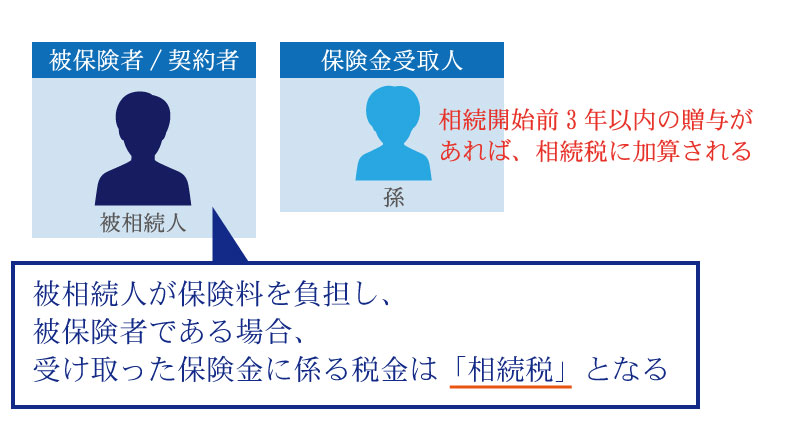

生命保険の受取人の場合

被相続人の生命保険の受取人が孫になっている場合には、相続人と同じ扱いとなり相続開始前3年以内に受けた贈与に関しては相続税の課税対象となります。

死亡保険は受取人固有の財産ですが、みなし相続財産となり相続税の課税対象となります。本来であれば孫は相続人ではありません(代襲相続や養子縁組を除く)ので、相続財産という表現は適切ではありませんが、被相続人の死亡保険を孫が受け取った場合、みなし遺贈によって取得した財産ということになります。そのため、相続開始前3年以内に孫に対して贈与があった場合には、受け取った死亡保険金+相続開始前3年以内に受けた贈与に対して相続税が加算されることになります。

また、相続人ではないため、生命保険の非課税枠は適用されませんので注意が必要です。同様に、被相続人が生前務めていた会社から死亡退職金が支給された場合、この死亡退職金の受取人が孫の場合、相続開始前3年以内に受けた贈与は相続税の課税対象となります。

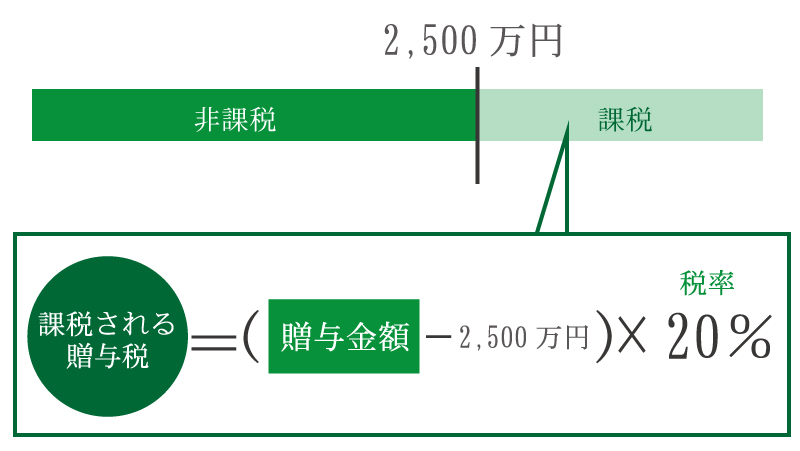

5.相続時精算課税制度を利用していた場合は?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属(父母または祖父母)から20歳以上の推定相続人または孫への2,500万円までの贈与であれば贈与税は非課税となり、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。そして、相続時に、生前に受けた贈与分と相続財産の合計が相続税の課税対象価格となる制度です。

平成27年度に改正された「相続時精算課税制度」を理解しよう!

相続時精算課税制度を利用している場合には、相続開始前の贈与はすべて相続時精算課税制度の適用対象となり相続税に加算されます。相続時に加算される贈与の評価額は、贈与税の非課税枠同様に相続時精算課税制度の非課税枠は考慮されません。

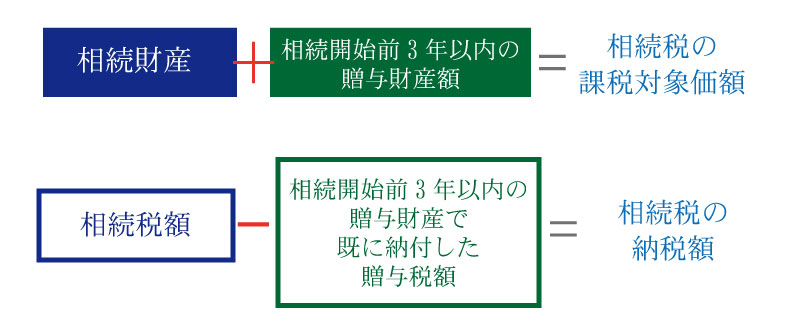

6.すでに贈与税を支払っている場合は?

相続開始前3年以内の贈与で、贈与税を支払っている場合には、さらに相続税も取られるのでしょうか? 暦年贈与の場合と相続時精算課税制度の場合を確認しておきましょう。

暦年贈与の場合

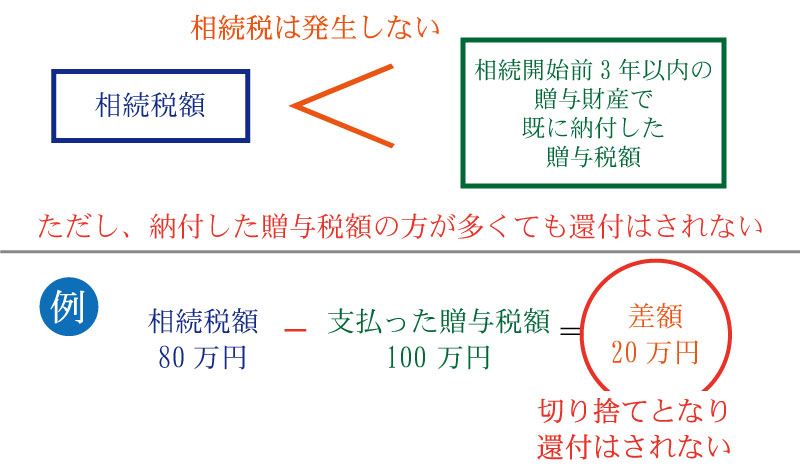

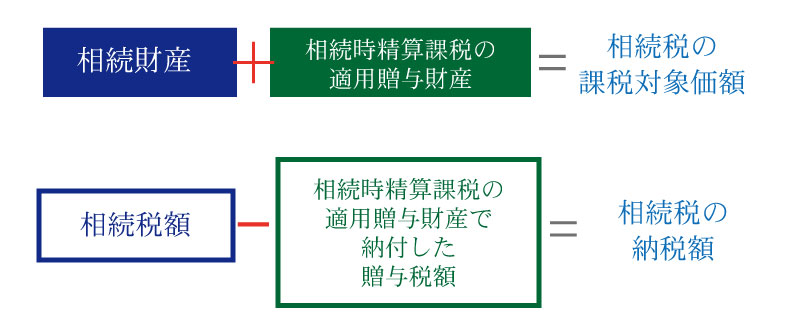

暦年贈与の場合には、年間110万円を超える部分に贈与税が発生します。相続開始前3年以内の贈与を受けた人が既に贈与税を支払っている場合には、一度相続税を計算し、そこから支払った贈与税を控除します。

算出された相続税額が支払った贈与税額よりも低い場合には、相続税は発生しません。しかし、差額となる贈与税が還付されるということはありません。

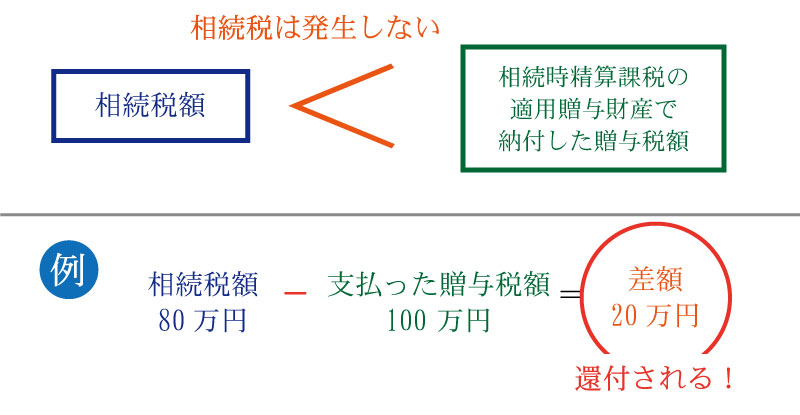

相続時精算課税制度の場合

相続時精算課税の場合には、暦年贈与の場合と同様に相続税を計算し、支払った贈与税額を控除します。そして、支払った贈与税額が相続税よりも高い場合には、相続税は発生しません。さらに、相続時精算課税の場合には、差額となる贈与税額は還付の対象となります。

贈与税の計算方法が簡単にわかる!? 贈与に絡む7つのポイント

7.申告書の記載時の注意点

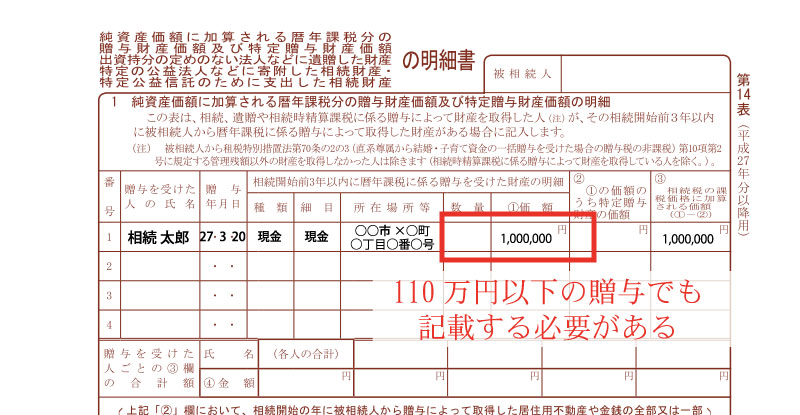

相続開始前3年以内に贈与があった場合、相続税申告書第14表を使用します。

注意すべき点は、相続開始前3年以内に受けた贈与が贈与税の基礎控除(110万円)以下であっても、記載しなければならないという点です。

贈与税と相続税は別物です。相続税には贈与税の基礎控除は関係ありません。そのため、贈与税の基礎控除以下の評価額であっても、相続税の申告書には記載する必要があります。

まとめ

相続開始前3年以内の贈与の場合、相続財産に加算され相続税の対象となります。

この生前贈与加算は相続人以外の人の場合には適用されません。また、加算の対象とならない贈与もあります。もし、相続税対策として生前贈与を検討されている場合には、生前贈与加算についてもしっかりと把握し、贈与を行ってください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続税編