推定相続人・法定相続人・相続人、違いはあるの?誰が何に該当するの?

財産を遺してなくなった方を被相続人と言います。そしてその財産を受け取る人が相続人となるわけですが、相続について調べていると「推定相続人」「法定相続人」「相続人」と”相続人”とつく人がたくさんでてきます。

推定相続人・法定相続人・相続人の違いについてまとめてみます!!

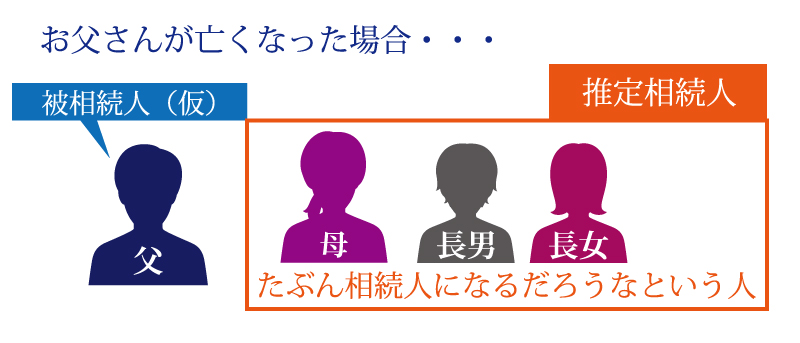

1.推定相続人

推定相続人とは、簡単にお伝えすると「たぶん相続するだろうなという人」になります。

例えば、お父さんがなくなった場合、お母さんと子どもが財産を相続するだろうなということが想像できますね。このように、財産を相続することが想定される人を「推定相続人」といいます。

なぜ推定相続人と呼ばれるのか

大前提として、相続発生前であることが重要です。相続が発生すると、自動的に相続する人になる人というのは決まっています。しかし、場合によっては「どうしても相続させたくない」人もいるかもしれません。そのため、「(推定)相続人の廃除」や「相続欠格」など、相続する権利を奪うことができるようになっています。

これは、被相続人(亡くなった人)を虐待したり、重大な屈辱を与えたりした人に財産を渡さないようにするという制度です。相続人の廃除は被相続人の意思で、相続欠格は被相続人の意思とは関係なく行われます。そのため推定相続人が全員相続するとは限りません。よって、相続する人が確定するまでは推定相続人となります。

|

相続人の廃除や相続欠格については、下記の記事で詳しく説明しておりますので、ご確認ください。 |

推定ではなくなるタイミングは?

相続が発生した場合、法定相続人を調べる必要があります。

誰が法定相続人となるかを調査し、法定相続人が確定したら「推定」は外れます。

相続欠格や相続人の廃除が行われなければ、推定相続人全員がそのまま相続人となります。

2.法定相続人と相続人

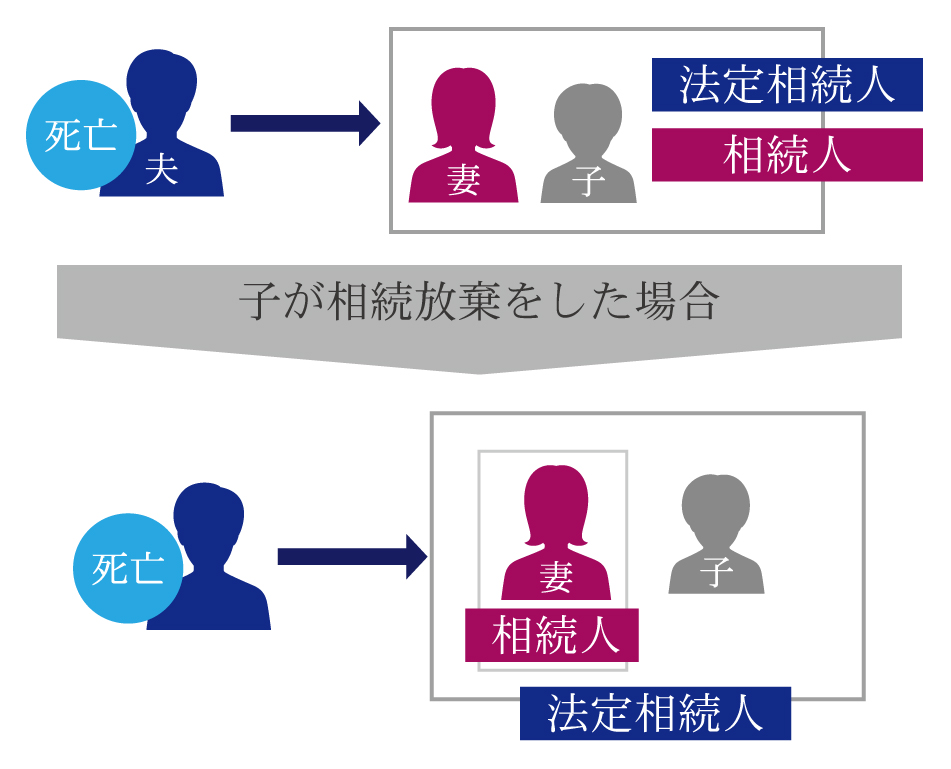

法定相続人と相続人は、相続する人という意味があるため同じように使用されることが多いです。どちらも相続する人なので法定相続人=相続人でも間違いでは無いように感じますが、厳密には微妙に違う部分があります。

法定相続人は、「相続する権利を有する人」を言います。つまり、相続放棄などにより実際には財産を相続しない人も法定相続人となります。

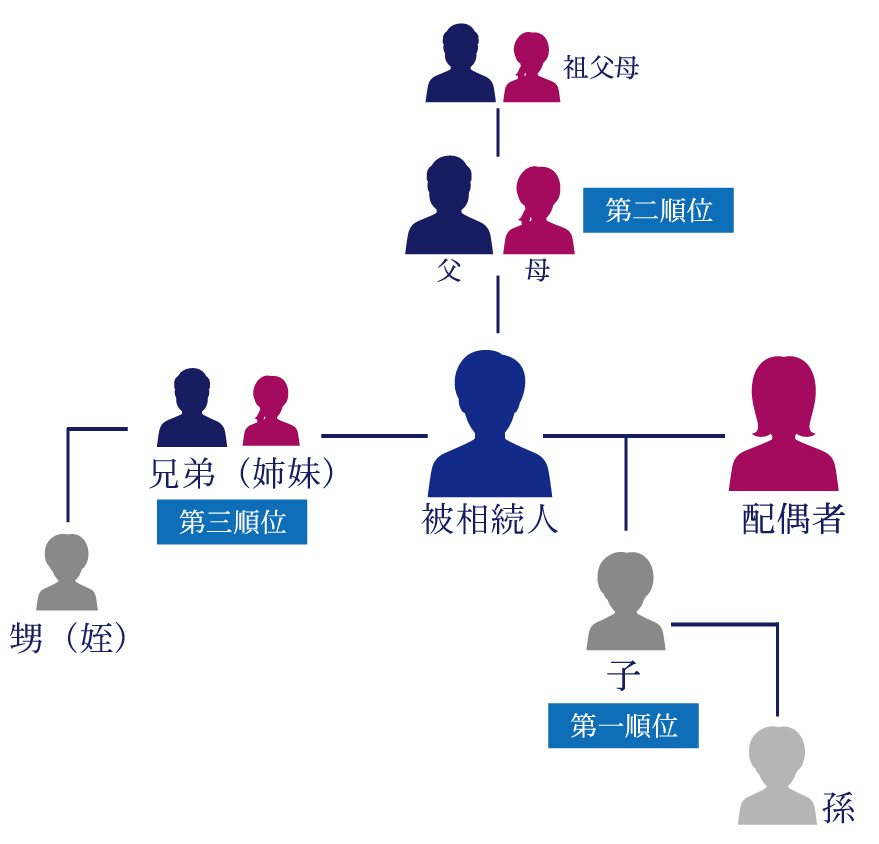

法定相続人には順位と範囲が決まっており、第1順位→第2順位→第3順位と順位が上の法定相続人が相続する権利を持つことになります。

第1順位がいない場合は第2順位

第1順位も第2順位もいない場合は第3順位

というように相続する権利が移ります。

配偶者は必ず相続人となるため、相続順位はありません。

一方の相続人は「実際に財産を相続する人」となるため、相続放棄をした人は相続人には該当しないということになります。

この相続人の範囲と順位については、詳しくは下記の記事をお読みください。

まとめ

推定相続人・法定相続人・相続人の違いをご理解いただけたでしょうか?

とくに「相続人の廃除」や「相続欠格」等がなく、かつ相続放棄も行わない場合には推定相続人=法定相続人=相続人とすべて同じ人になることもあるということです。

しかし、相続は亡くなった人の財産を受け継ぐことになるため、円滑に遺産相続を進めるためには段階を踏む必要があります。そのため、相続する人を確定するまでは推定がつき、法律で相続にまつわる権利を設定するために法定がつくのです。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編