孫に遺産を相続させたい!孫を相続人にする3つの方法(死後相続)

「自分の遺産を孫に相続させたい」と考えている人はいませんか?孫に遺産を相続させる方法としては、死後と生前の2パターンがありますが、今回は死後に孫に遺産を相続させるパターンについて、その方法や相続可能な金額などを詳しく解説していきます。

この記事の目次

1.孫への遺産相続は可能?

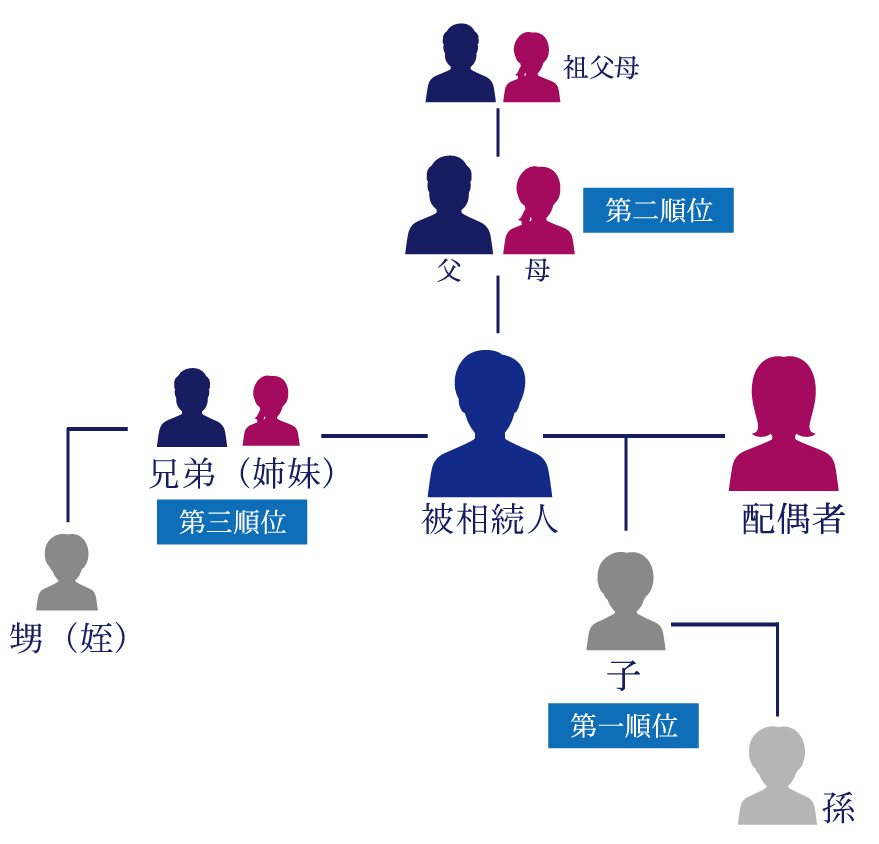

故人の遺産は「相続人」が受け取る権利を持っており、相続人になれる順位は法律で決められています。つまり、孫が遺産を相続するには、相続人である必要があるのです。では、相続人になれる順位を見ていきましょう。

(1)被相続人(故人)の配偶者は必ず相続人になる

例をあげると、夫を亡くした場合、その妻は必ず夫の遺産を相続することができます。

逆も同様に、妻を亡くした夫にも、必ず相続人となります。被相続人(遺産を残した故人)に配偶者がいる場合は、まず配偶者が法律で定められている金額を相続し、残りを以下で紹介する「順位が高い相続人」に振り分けます。

この配偶者とは戸籍上夫婦であることを指します。つまり、離婚している場合や内縁の妻は相続人になりませんので注意が必要です。

(2)配偶者以外の相続人は決められた順位による

・第1順位/被相続人(故人)の子供

もし子供が既に他界している場合は、その子供の直系卑属(故人の孫やひ孫など)が相続人となります。つまり、子供が生きている場合は、孫がいても子供が相続し、子供は他界したが孫がいる場合には、孫に相続権が与えられるのです。

(この相続方法を「代襲相続」と呼びます。代襲相続については下記2で簡単にご紹介します)

・第2順位/被相続人(故人)の直系尊属(父母や祖父母など)

第1順位にあたる、故人の子供や孫がいない場合は、第2順位となる故人の父母や祖父母が相続人となります。

父母と祖父母がどちらも健在の場合は、相続順位は故人に近い順となるため、父母、祖父母の順となります。ただし、第1順位の人がいる場合には、第2順位は相続人にはなりません。

|

直系尊属って何?と思われた方は、下記サイトで確認してみてください。 |

・第3順位/被相続人(故人)の兄弟姉妹

第1順位の人も第2順位の人もいない場合は、第3順位の人が相続人となります。

第1順位、第2順位の人がいる場合、第3順位の人は相続人になりません。

第3順位である兄弟姉妹が既に他界しているときは、その人の子供(故人の甥や姪)が相続人となります。(これも代襲相続に該当します。)

※第3順位での代襲相続(下の世代に引き継ぐこと)は1回と規定されているため、相続人になる可能性があるのは甥や姪までとなります。甥や姪の子供が、相続人になることはありません。

養子縁組をしていたり遺言書がある場合は(以下で解説します)、例外として孫にも遺産相続権が与えられますが、基本的に被相続人(故人)の子供が生きている限り、孫に相続させることは不可能と考えられます。

※故人の子供が相続権を放棄した場合は、初めから相続人でなかったものとみなされ、代襲相続もできなくなります。

そのため孫が遺産を相続する方法としては、以下の3つが挙げられます。

上記のいずれかの方法を行えば、孫に相続させることができます。ただし、孫が相続すると相続税が20%増えるため、注意が必要です。

しかし、親→子供→孫と2回にわたって相続すれば相続税も2回分支払う必要があり、親→孫と相続すれば相続税は1回になるので、20%増えたとしても結果的に節税になる可能性はあります。

ただ、必ずしも節税できるとは限りませんので、相続の際には専門家に相談することをおすすめします。

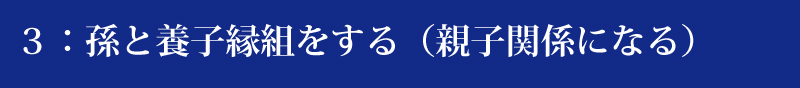

2.代襲相続をする

被相続人(故人)の死亡時にすでに子供が他界している場合、孫が遺産を相続できる制度があります。この制度を『代襲相続』と呼びます。

代襲相続を利用すれば、孫に遺産を相続させることができますが、代襲相続ができる状況は意図的には作り出せないため、自然に条件が揃わない限り、代襲相続による孫への相続はできないと考えて良いでしょう。

3.「孫に相続させる」と記載した遺言書を作成する

孫へ遺産を残すための2つ目の方法は、『孫に相続させる』ことを記した遺言書を作成することです。

遺言書を作ることで、自身の希望に沿った遺産分配ができる可能性があるのです。代襲相続の場合は、法律で定められた相続人と相談した上で相続額が決まりますが、遺言書の場合は相続人だけでなく、資産のうち相続させたい金額が指定できるため、孫に遺産相続させたい場合に一番おすすめの方法です。

ただし、下記5で説明する『遺留分減殺請求』をされた場合は、故人が希望した割合で相続できないこともあります。

|

遺留分減殺請求についての詳細は、下記サイトをご参照ください。 |

4.孫と養子縁組をして親子関係となる

孫と養子縁組をして養子にすれば、遺産相続においても「孫」ではなく、上記で説明した第1順位の「子供」とみなされるため、祖父母から孫へ直接、遺産を相続させる事ができます。

養子縁組を利用すれば、確実に孫へ遺産を相続させることができる上、特定の孫と養子縁組する方法をとれば、相続させたい孫だけに遺産を渡すことも可能です。もちろん、親族が養子縁組に同意しない可能性もありますので、この方法をとる際には、親族間でよく話し合いましょう。

5.孫が遺産を相続した場合、受け取れる割合は?

孫が受け取れる遺産の金額は、状況によって割合が変わります。

(1)遺言通りに遺産を相続できた場合

例として、遺言書に「遺産のすべてを孫に相続させる」と記されていた場合について見ていきましょう。

この時、本来なら相続人となるはずだった人たちから『遺留分減殺請求』をされると、請求した相続人にも相続財産の一部を渡さなければなりません。一方で、誰からも訴えられず遺言通りに相続できた場合は、理論の上では祖父母の遺産を孫が全て受け取れるということになります。

とは言っても、孫が全ての遺産を取得できるというのはあくまで理論上の話です。実際はスムーズに行くことはほとんどなく、その他の相続人にも分配するケースが多いです。

(2)代襲相続で遺産相続した場合

第1順位である被相続人(故人)の子供が死亡している場合には、代襲相続によって孫が遺産を相続することができます。配偶者と孫が相続人になる場合は、孫は本来なら被相続人の子供である父または母が取得したであろう割合、つまり相続財産の1/2を受け取ることができます。

また、配偶者が死亡しており、かつ相続人が孫のみの場合には、孫が全てを取得できます。

取得する割合のことを『相続分』と呼びますが、相続人の構成によって相続分は変わります。詳しくは以下の通りになります。

①配偶者が生存、かつ第1~3順位まで誰もいない場合

配偶者がすべて取得します。

②配偶者と第1順位(故人の子または孫)

配偶者が1/2、第1順位の人が1/2を人数分で割って取得します。子どもが3人の場合は、1/6(1/2×1/3)ずつになります。配偶者がいない場合は、第1順位(子または孫)の人が遺産の全てを相続しますので、3人の場合は単純に1/3ずつです。

③配偶者と第2順位(故人の親または祖父母)

配偶者が2/3、第2順位の人が1/3を人数分で割って取得します。両親が健在の場合は、1/6(1/3×1/2)ずつになります。配偶者がいない場合は、第2順位(親または祖父母)の人が遺産の全てを相続します。

④配偶者と第3順位(故人の兄弟姉妹)

配偶者が3/4、第3順位の人が1/4を人数分で割って取得します。兄弟姉妹が2人の場合は、1/8(1/4×1/2)ずつになります。配偶者がいない場合は、第3順位(兄弟姉妹)の人が遺産の全てを相続しますので、2人の場合は単純に1/2ずつです。

6.祖父母の遺産を孫が全て相続するのは可能?

遺言(公正証書遺言)を利用して、孫に遺産相続させることは理屈の上では可能です。

しかし遺留分減殺請求をされた場合、財産の一部を他の相続人に渡さなければならないため、孫に全てを相続させることは現実的には厳しいでしょう。また、孫に渡せる金額に関しても、養子縁組や代襲相続などケースによって異なります。どうしても孫に相続させたい場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。

7.生前の贈与で節税も!?専門家に相談しながら進めよう

孫に遺産を相続させたい場合、一般的に利用されるのは「養子縁組制度の利用」か「遺言書の作成」のどちらかでしょう。

全てを自分だけで行うのは難しい場合もあるため、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めていきましょう。

また、今回は死亡後に遺産を渡すケースについて説明しましたが、生前に手続きを行えば、節税になることもあります。今回紹介した方法と併せて、生前の贈与についても検討してみましょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編