相続放棄の期限は「3ヶ月」!延長することはできる?

相続放棄は、故人の借金を返済できない場合に行われることが多いですが、手続きには期限があります。

期限を過ぎると相続放棄は認められず、相続人は故人の借金を返済しなければなりません。ただし、期限後に相続放棄を認めてもらえる可能性もないわけではありません。前もって申請すれば期限を延長することもできます。

これから、相続放棄の期限について詳しく解説し、期限後の相続放棄と期限の延長の方法もご紹介します。あわせて、相続放棄をするときに気をつけたいポイントもお伝えします。

1.相続放棄できる期限は「3ヶ月」

相続放棄は、亡くなった人の財産について相続する権利を放棄することです。財産は一切相続できませんが、故人の借金を相続しなくてもよくなります。

相続放棄をするには、関係者に意思表示するだけでは効力がなく、期限までに家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

相続放棄ができる期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です(民法第915条)。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、被相続人(故人)が死亡した日と考えてよいですが、以下の表のように異なる日になる場合もあります。

| 相続の事実をどのようにして知ったか | 自己のために相続の開始があったことを知ったとき |

| 被相続人と同居していた場合 すぐに死亡の知らせを聞いた場合 |

被相続人が死亡した日 |

| 被相続人の死亡を後から知った場合 | 被相続人の死亡を知らされた日 |

| もともと相続人であった人が相続放棄して自分が相続人になった場合 | 自分が相続人になることを知った日 |

相続放棄の手続きについて詳しい解説は、下記の記事を参照してください。

(参考)相続放棄は何時でも出来る?放棄すべき場合はどんな時?手続き方法は?

2.相続放棄の期限までに確認すること

相続放棄の期限までの3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。相続人は、この熟慮期間のうちに相続放棄をするかどうかを判断しなければなりません。

相続放棄をする必要があるかを判断するには、被相続人に遺産や借金がいくらあるかをできるだけ早く確認しましょう。相続放棄をすることになれば、手続きに必要な書類も確認しておきましょう。

2-1.遺産・借金の総額

亡くなった被相続人の遺産と借金の総額を確認するには、預金通帳や不動産の権利証(登記識別情報)など手掛かりになるものをくまなく探します。借金がある場合は、債権者から督促状や催告書が届いているかもしれないので、よく探してみましょう。借金の有無は信用情報機関に問い合わせてもよいでしょう。

被相続人の遺産と借金の総額を調べる具体的な方法は、下記の記事をご覧ください。

被相続人に借金があるからといって、必ず相続放棄をしなければならないわけではありません。相続した遺産で借金を返済できるのであれば、あえて相続放棄をする必要はありません。

2-2.手続きに必要な書類

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行います。

手続きには以下の書類等が必要です。

- 相続放棄申述書(800円分の収入印紙を貼付)

- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

- 相続放棄をする申述人の戸籍謄本

- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所により異なるがおおむね数百円分)

相続放棄申述書の様式は、裁判所の窓口で入手するか、裁判所ウェブサイトに掲載されているものを利用します。裁判所ウェブサイトには申述書の記入例も掲載されています。

(参考)裁判所ウェブサイト

戸籍謄本は、被相続人、申述人の本籍地の市区町村役場で取得します。

住民票除票は、被相続人の住所があった市区町村役場で取得します。

なお、被相続人と申述人の続柄によっては、戸籍謄本が追加で必要になることがあります。詳しくは裁判所ウェブサイトで確認してください。

(参考)裁判所ウェブサイト 相続の放棄の申述

被相続人の本籍地や住所が遠方にある場合は、必要書類の取得に時間がかかります。相続放棄をすることが決まれば、早めに準備することをおすすめします。

3.相続放棄の期限は厳守!例外が認められるケースとは

相続放棄は、3ヶ月の期限までに家庭裁判所で手続きをすることが原則です。ただし、例外として期限後の相続放棄や期限の延長を認めてもらえる場合があります。

この章では、相続放棄の期限を過ぎた場合の影響と、期限後の相続放棄や期限の延長について解説します。

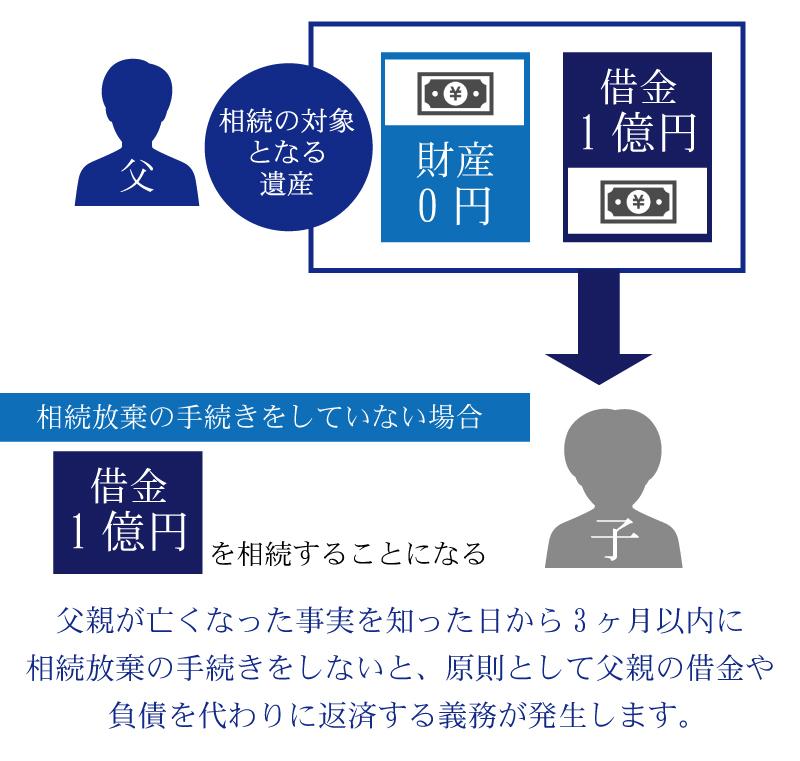

3-1.期限を過ぎるとすべての財産・負債を相続

相続があったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間を過ぎると、相続放棄は認められません。相続人は、すべての財産と負債を相続することになります。

たとえば、父親が財産を残すことなく借金が1億円あった状態で亡くなった場合は、この1億円の借金が相続の対象になります。期限までに相続放棄をしなければ、相続人が1億円の借金を相続して返済義務を負います。

故人が他人の借金の保証人になっていた場合は、相続人が保証人の地位を相続します。相続放棄をしなければ、突然、多額の借金の返済を迫られる恐れがあります。

3-2.期限後の相続放棄が認められるケース

相続放棄の期限を過ぎてから故人に借金があることがわかったなど相当の理由があれば、期限を過ぎてからでも相続放棄が認められる場合があります。

ただし、期限後の相続放棄は、相当の理由があることを述べた上申書を家庭裁判所に提出するなど、手続きが難しくなります。相当の理由があったとしても、相続放棄が認められないケースもあります。

相続放棄の期限を過ぎてから相続放棄をしたい場合は、弁護士や司法書士など相続放棄に詳しい専門家にご相談ください。

3-2-1.期限を過ぎてから借金が発覚した場合

相続放棄の期限を過ぎてから故人に借金があることがわかり、期限後の相続放棄が認められたケースをご紹介します。

昭和59年(1984年)の最高裁判所の判決では、以下のような場合に、相続放棄の3ヶ月の期限は相続人が相続財産の存在を認識した時から起算すると判断されました。

- 相続人が期限までに相続放棄をしなかったのは、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたためである。

- 相続人がそのように信じていたことに相当な理由があった(被相続人とは交流が途絶えていた)。

(参考)裁判所ウェブサイト 裁判例結果詳細 最高裁昭和59年4月27日判決 事件番号昭和57(オ)82

つまり、故人に遺産も借金もないと信じていたところ、のちに借金の存在が明らかになった場合は、その明らかになった日から3ヶ月以内に相続放棄をすればよいということです。

なお、相続人が遺産の存在を知っていたものの借金の存在は知らなかったという場合に、期限後の相続放棄が認められるかどうかは、個々の事例によって判断が分かれています。

3-2-2.相当の理由が認められないこともある

故人に借金があることがわからなかったというだけでは、期限後の相続放棄が認められる相当の理由にならない場合があります。

たとえば、相続人が故人と同居していたにもかかわらず遺産と借金の状況がわからなかった場合は、相当の理由として認められない可能性が高いでしょう。遺産と借金の状況を把握することが困難で、期限までに相続放棄すべきかどうか判断できない場合は、期限の延長をおすすめします。

当然のことですが、相続放棄に期限があることを知らなかったという理由では、期限後の相続放棄は認められません。

3-2-3.督促状・催告書が届いたら早めに確認を

故人に借金があった場合は、債権者から督促状や催告書が届くことがあります。自分には関係ないと思ってそのままにしてはいけません。すぐに内容を確認して、相続放棄をすべきかどうか検討しましょう。自分だけで判断できない場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

相続放棄の期限までに自宅に督促状や催告書が届いていたのであれば、相続人は故人に借金があることを知っていた可能性が高いとみなされます。期限を経過した後に相続放棄をしようとしても、借金があることを知らなかったという主張には無理があるため、相続放棄は認められないかもしれません。

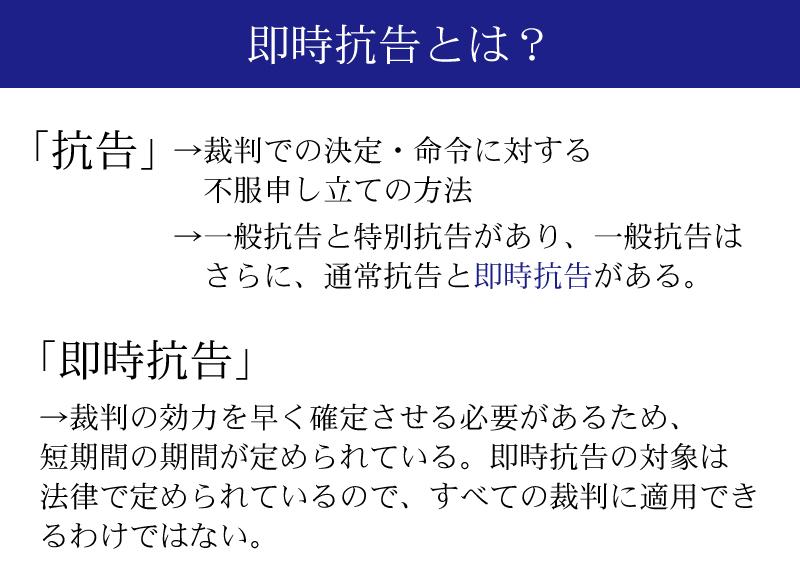

3-2-4.相続放棄が認められない場合は即時抗告という方法も

家庭裁判所で相続放棄が認められなかった場合は、即時抗告により高等裁判所の審理を受けることができます。即時抗告の申し立ては、相続放棄を認めないとする告知を受けた日の翌日から2週間以内に行います。

即時抗告により相続放棄が認められる場合もありますが、家庭裁判所の審判を覆すものであり、自分だけで対応することは極めて困難です。相続放棄が認められずお困りの場合は、できるだけ早く相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。

3-3.相続放棄の期限を延長することもできる

故人の遺産と借金の状況はすぐに確認できない場合があるほか、価値の評価に時間がかかって遺産と借金のどちらが多いかが判断できない場合もあります。

このように、期限までに相続放棄をすべきかどうか判断できない場合は、家庭裁判所に期限の延長を申請することができます。

3-3-1.相続放棄の期限延長の申請方法

相続放棄の期限を延長する「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行います。申し立てには以下の書類等が必要です。

- 家事審判申立書(800円分の収入印紙を貼付)

- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

- 期間の伸長を求める相続人の戸籍謄本

- 利害関係人からの申し立ての場合は利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等)

- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所により異なるがおおむね数百円分)

被相続人と相続人の続柄によっては、戸籍謄本が追加で必要になることがあります。

延長したい期間は申立書に記載しますが、実際に延長される期間は家庭裁判所によって決められます。

相続放棄の期限を延長する手続きの詳細は、裁判所ウェブサイトをご覧ください。

(参考)裁判所ウェブサイト 相続の承認又は放棄の期間の伸長

4.相続放棄する前にチェックしておきたいこととは

相続放棄をする場合は。期限のほかにもチェックしておきたい項目があります。

この章では、相続放棄をする前にチェックしておきたいこととして、以下の5つをご紹介します。

- 先に遺産を処分したら相続放棄できない

- 相続放棄の撤回は原則としてできない

- 相続税の計算では相続放棄はなかったことにする

- 想定外の人が相続人になってしまう

- 相続人がいなくなることもある

4-1.先に遺産を処分したら相続放棄できない

相続放棄をする前に遺産を処分した人は、相続放棄をすることができません。

被相続人が死亡したことを知っていて遺産を使うことは、遺産を自分のものにしようとする意図があり、法的には遺産の相続を認めたことになります(民法第921条)。相続を認めた以上、そのあとで放棄することはできません。

相続放棄をする可能性がある場合は、預金の引き出しや遺産の名義変更などは行わないようにしましょう。うっかり預金を引き出したばかりに、故人の借金の返済義務を負うということにもなりかねません。

なお、葬儀費用を支払うために預金を引き出したのであれば、遺産を処分したことにはならないと考えられています。ただし、あまりに高額になると遺産を処分したとみなされるため注意が必要です。

4-2.相続放棄の撤回は原則としてできない

相続放棄の手続きをして家庭裁判所に受理されると、たとえ3ヶ月の期限より前であっても相続放棄を撤回することはできません(民法第919条第1項)。ただし、家庭裁判所に受理される前であれば、申し立てを取り下げることができます。

なお、脅されたりだまされたりしていた場合や、未成年者・成年被後見人等が代理人・後見人等の同意なく手続きしたなど特別な事情があれば、相続放棄を取り消すことができます(同第2項)。取り消しができるのはこれらの特別な事情があることを知ったときから6ヶ月以内ですが、相続放棄から10年を経過すれば取り消しはできなくなります(同第3項)。

4-3.相続税の計算では相続放棄はなかったことにする

相続税の計算では、相続放棄はなかったことにして相続人の数を数えます(相続税法第15条第2項)。

相続税の税額は、遺産の額が同じでも法定相続人の数によって変動します。相続人が単独でできる相続放棄によって税額が変わると不公平になるため、相続税の計算では相続放棄はなかったことにしています。

相続放棄をなかったことにすると、相続人の数が大きく変わる場合があります。

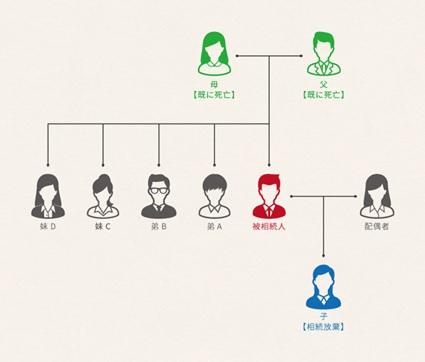

たとえば、下の図のような家族で被相続人の子が相続放棄をした場合は、実際に遺産分割する相続人は5人ですが、相続税を計算するときの法定相続人は2人となります。

- 実際に遺産分割する相続人:5人(配偶者、弟A、弟B、妹C、妹D)

- 相続税を計算するときの法定相続人:2人(配偶者、子)子の相続放棄はなかったことにします

4-4.想定外の人が相続人になってしまう

借金の返済を免れるために相続放棄をすると、想定外の人が借金の返済義務を引き継ぐことになる場合があります。

相続人になる人には順位があり、先の順位の人が相続放棄をした場合は、次の順位の人が相続人になります。

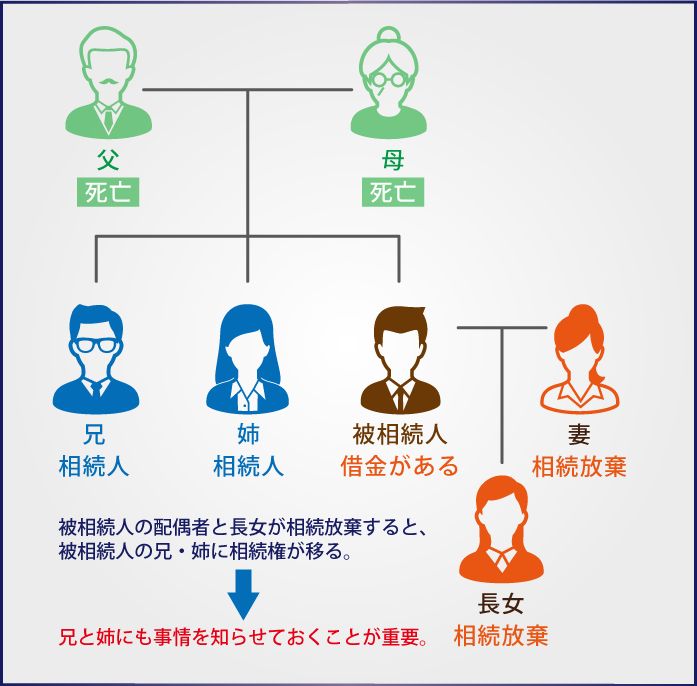

たとえば、配偶者と子が相続放棄すると、次に被相続人の両親(直系尊属)が相続人になります。直系尊属がすでに死亡した場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄によって相続人が変わると、遺産を相続する権利と同時に借金の返済義務も新しい相続人に移ります。相続放棄をする場合は、次に相続人になる人に事情を伝えておくといった配慮が欠かせません。

先の順位の相続人が相続放棄したことで新たに相続人になった人は、そのことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば相続放棄ができます。

4-5.相続人がいなくなることもある

相続人となるべき人が全員相続放棄して次に相続人になる人がいなくなると、相続人は誰もいなくなってしまいます。このような状態を相続人不存在といいます。

相続人不存在の場合は、債権者など利害関係者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。相続財産管理人により、遺産は債権者や特別縁故者(故人の世話をしていた人など)に分配され、それでも余った遺産は国に納められます。

(参考)相続人がいない(不存在)場合、遺産が国に帰属される!相続人不存在とは

下の図は、被相続人が借金の連帯保証人であったために、配偶者と長女が相続放棄した事例を示しています。相続放棄により相続人はいなくなるため、債権者が保証債務の返済を求める場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

5.まとめ

相続放棄ができる期限は、被相続人の死亡または自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内です。

期限を過ぎてはじめて被相続人に借金があることがわかった場合は、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。また、期限までに遺産と借金の内容が確認できない場合は、期限を延長できます。

一方、自身が相続放棄をするとどのような影響があるかは慎重に考えるようにしましょう。相続放棄によって思わぬ人が相続人になる場合があるほか、相続人がいなくなることもあります。相続放棄による影響がよくわからない場合は、弁護士や司法書士に相談してもよいでしょう。

この記事を掲載している相続税専門の税理士法人チェスターは、法律事務所や司法書士法人と提携して、遺産相続のあらゆるご相談をワンストップで承っております。相続放棄をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編