相続放棄は何時でも出来る?放棄すべき場合はどんな時?手続き方法は?

相続放棄は、故人に多額の借金があってそのまま相続すると困る場合に行われることが多いです。ただし、相続放棄することを関係者に意思表示するだけでは効力がなく、家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄の手続きには期限があり、速やかに申請しなければなりません。一方、やり直しができないため、本当に相続放棄してよいか慎重に考えることも必要です。

ここでは、どのようなときに相続放棄したほうがよいかをご紹介したうえで、相続放棄の手続き方法を詳しく解説します。

この記事の目次

1.相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった被相続人の財産も債務も一切承継しないことです。

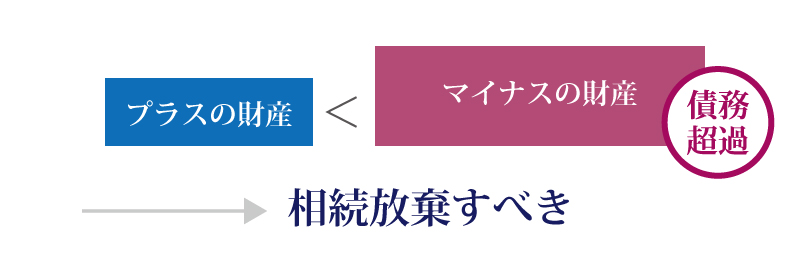

相続放棄は主に、預貯金や不動産など「プラスの財産」より借金など「マイナスの財産」が多い場合、つまり債務超過の場合に行われます。相続放棄をすると、プラスの財産を一切相続しない代わりに、借金の返済義務を負わなくてよくなります。

相続放棄については下記の記事でも詳しく解説しているので、あわせて参照してください。

(参考)相続放棄って何?判断基準から手続き方法・期限など、相続放棄の基礎知識

2.相続放棄手続きの前に相続財産の確認を

相続放棄の手続きをする前に、相続財産としてどのようなものがいくらぐらいあるかを確認しましょう。

被相続人が借金をしていたからといって、必ず債務超過になっているとは限りません。借金の残額を上回る財産があって借金を返済できる場合は、無理に相続放棄をする必要はありません。

相続財産を確認するには、自宅にある被相続人の遺品をくまなく探します。借金の有無は、信用情報機関に問い合わせることもできます。

相続財産を調べる具体的な方法は、下記の記事をご覧ください。

3.こんなときも相続放棄を選択しよう

相続放棄を選択したほうがよいのは、被相続人に多額の借金がある場合だけではありません。

たとえば、以下のようなときも相続放棄を選択したほうがよいでしょう。

- 被相続人が借金の保証人になっている可能性がある場合

- 相続人どうしの争いから逃れたい場合

- 特定の相続人に遺産をすべて相続させたい場合

被相続人が友人や知人の借金の保証人になっている場合は、相続人が多額の借金を負う可能性があります。借金の金額にもよりますが、相続放棄をしておくほうが安心です。

また、相続人どうしの争いから逃れるために相続放棄をすることもできます。相続放棄をするとはじめから相続人でなかったことになるため、トラブルにかかわらなくてもよくなります。

家業や農地などがあって特定の相続人に遺産をすべて相続させたい場合は、他の相続人が相続放棄をすることで、名義変更などの手続きをスムーズに進めることができます。

4.相続放棄の手続き方法と流れ

相続放棄は、他の相続人や債権者に意思表示をするだけでは効力がありません。家庭裁判所に相続放棄することを申述して、受理されなければなりません。

この章では、相続放棄の手続き方法と流れについて解説します。

4-1.手続きする家庭裁判所の管轄

相続放棄は、亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。相続放棄する申述人が自分で申述先の家庭裁判所を選ぶことはできません。

家庭裁判所の管轄は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページで調べることができます。

4-2.家庭裁判所へ提出するもの

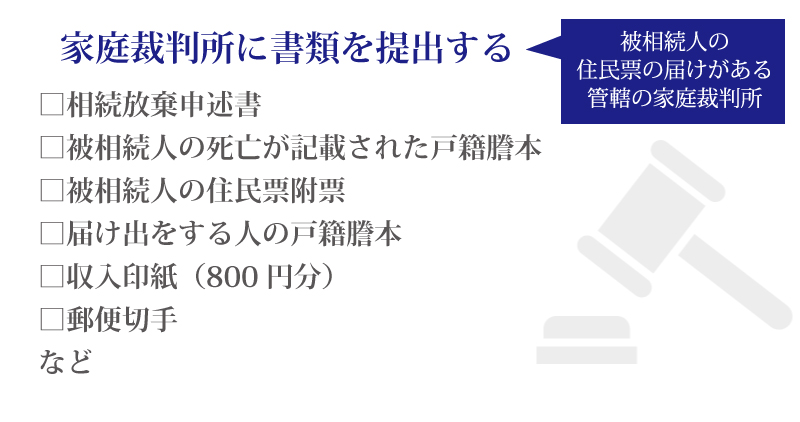

相続放棄の申述では、次の書類を家庭裁判所に提出します。

- 相続放棄申述書

- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

- 相続放棄をする申述人の戸籍謄本

相続放棄申述書の様式は、裁判所の窓口で入手するか、裁判所ウェブサイトに掲載されているものを利用します。

(参考)裁判所ウェブサイト

戸籍謄本は、被相続人、申述人の本籍がある市区町村役場で取得します。住民票除票は、被相続人の住民登録があった市区町村役場で取得します。

なお、被相続人と申述人の続柄によっては、戸籍謄本が追加で必要になることがあります。詳しくは裁判所ウェブサイトで確認してください。

(参考)裁判所ウェブサイト 相続の放棄の申述

4-3.申述に必要な費用

相続放棄の申述に必要な費用は以下のとおりです。

- 申述人1人につき収入印紙800円分(相続放棄申述書に貼る)

- 連絡用の郵便切手(数百円)

- 戸籍謄本等の交付手数料など(数千円)

連絡用の郵便切手の金額は申述先の家庭裁判所によって異なりますが、おおむね数百円から1,000円程度必要です。家庭裁判所に直接確認するか、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」のページで確認することをおすすめします。

家庭裁判所に納める費用のほか、戸籍謄本等の交付手数料など必要書類の準備のために数千円程度必要です。

4-4.書類の提出方法

相続放棄を申述するには、管轄の家庭裁判所に出向いて書類を提出します。手続きで不明な点がある場合は、受付で担当者に聞きながら手続きをするとよいでしょう。

4-5.家庭裁判所からの照会

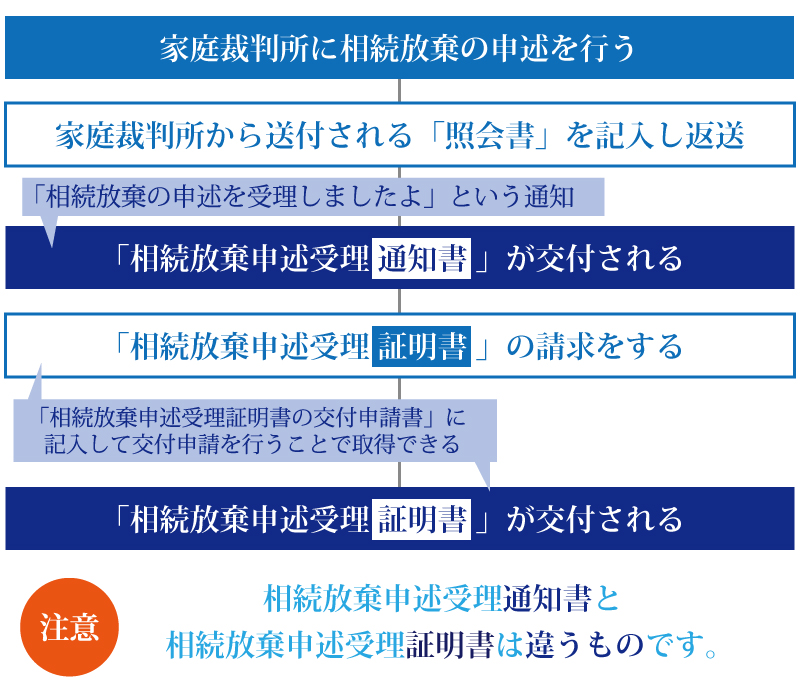

相続放棄を申述すると、2週間程度で家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が送られてきます。

相続放棄をする状況によって照会の内容は異なりますが、主に、相続放棄の申述が本人の意思によるものか、どのような事情で相続放棄の申述をしたのかが確認されます。

照会書には「回答書」が同封されているので、必要事項を記入して家庭裁判所に返送します。場合によっては、家庭裁判所で面談が行われることもあります。

4-6.相続放棄の効力発生とその後の手続き

照会書に対する回答をもとに、家庭裁判所は相続放棄申述の審査を行います。相続放棄の申述が受理されれば、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られます。

なお、相続放棄したことを証明しなければならない場合は、相続放棄を申述した家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」の発行を受けることができます。発行手数料は1通150円です。

5.相続放棄の手続きはどれくらいの期間が必要?

相続放棄の手続きは、書類の準備を始めてから家庭裁判所に受理されるまで、1か月から2か月程度かかります。

ただし、家庭裁判所によっては一定の条件のもとで即日審判が行われる場合があるほか、個別の事情によって準備や手続きの期間が長くなる場合もあります。ここでご紹介する期間はあくまでも目安としてご覧ください。

5-1.家庭裁判所に申述するまで(1日~1週間)

相続放棄の手続きをするには、戸籍謄本など必要書類を準備して、相続放棄申述書を作成します。

これらの準備期間は、1日~1週間程度を見込んでおくとよいでしょう。戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合や必要な戸籍謄本の種類が多い場合は、もう少し日数がかかります。

準備ができれば、相続放棄申述書など必要書類を家庭裁判所に提出して相続放棄の申述を行います。

5-2.家庭裁判所に申述してから(1か月以上)

相続放棄を申述すると、1週間~2週間程度で家庭裁判所から照会があります。照会に回答したのち、さらに1週間~2週間程度で相続放棄の申述が受理されます。

スムーズに進むと、申述から1か月程度で相続放棄が受理されます。ただし、亡くなった被相続人と相続放棄する人との続柄が複雑であったり、照会に対する回答が遅くなったりした場合は、受理されるまでの期間が長くなります。

6.相続放棄には期限がある

相続放棄の申述は、いつまでもできるわけではありません。手続きには期限があるため、相続放棄をしたい場合は早めに準備する必要があります。

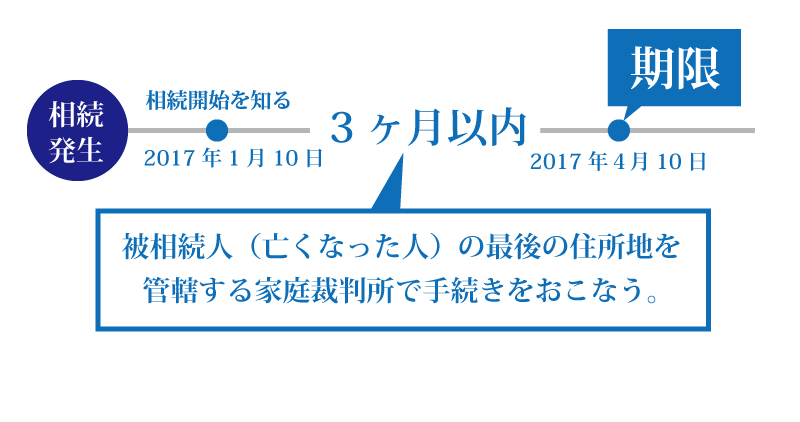

6-1.相続放棄の期限は自分が相続人になったことを知ってから3か月

相続放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第915条、第938条)。

この3か月の期間のことを熟慮期間といい、相続人はこの期間のうちに相続財産を確認して、相続放棄するかどうかを判断します。

熟慮期間が始まる「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が死亡して自身が相続人になったことを知ったときを意味します。

たとえば、被相続人が死亡して半年後にその事実を知らされた場合は、その知らされた日から3か月が熟慮期間となり、その期間内であれば相続放棄ができます。

また、もともと相続人であった人が相続放棄をして自身が相続人になった場合は、そのことを知った日から3か月以内であれば相続放棄ができます。

6-2.相続財産の確認が間に合わないときは期限を延長できる

相続放棄をする前には相続財産を確認する必要がありますが、被相続人に借金があるかどうかはすぐに確認できない場合があります。また、財産の価値の評価に時間がかかって、財産と借金のどちらが多いかが判定できない場合もあります。

このような事情で3か月の熟慮期間のうちに相続放棄の手続きができない場合は、期限の延長を申し立てることができます。

相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立ては、相続放棄の手続きと同様に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。必要な書類は、相続放棄の申述をする場合と同じです。

延長したい期間は申立書に記載しますが、実際に延長される期間は家庭裁判所によって決められます。

(参考)裁判所ウェブサイト 相続の承認又は放棄の期間の伸長

6-3.期限に間に合わなくても相続放棄できる場合がある

原則では、自身が相続人になったことを知ったときから3か月を過ぎると相続放棄はできません。

しかし、ある日突然債権者に返済を求められてはじめて、故人に借金があったことを知る場合もあります。このような事情があるときは、借金があることを知った時から3か月以内に申述することで相続放棄が認められる場合があります。

期限を過ぎてからの申述では、本来の期限までに相続放棄の手続きができなかった事情を記した上申書を家庭裁判所に提出します。物証があればそれらも添付します。その後、家庭裁判所とのやり取りを経て、受理されるかどうかが決定されます。

本来の期限を過ぎてからの相続放棄の手続きは非常に難しいため、相続問題に詳しい弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

7.そのほか相続放棄で注意したいポイント

相続放棄の手続きでは、申述の期限以外にも注意点があります。

7-1.家庭裁判所へ出向かなくても相続放棄手続きはできる

相続放棄申述の手続きは、管轄の家庭裁判所に出向いて書類を提出することが基本です。しかし、申述書とその他の必要書類を郵送して手続きすることもできます。

提出先の家庭裁判所が遠い場合や平日の日中に時間が取れない場合は、郵送で手続きをするとよいでしょう。ただし、郵送で申述した場合でも、裁判所から呼び出しを受けた場合は家庭裁判所に出向く必要があります。

7-2.遺産に不動産がある場合の相続放棄は要注意!

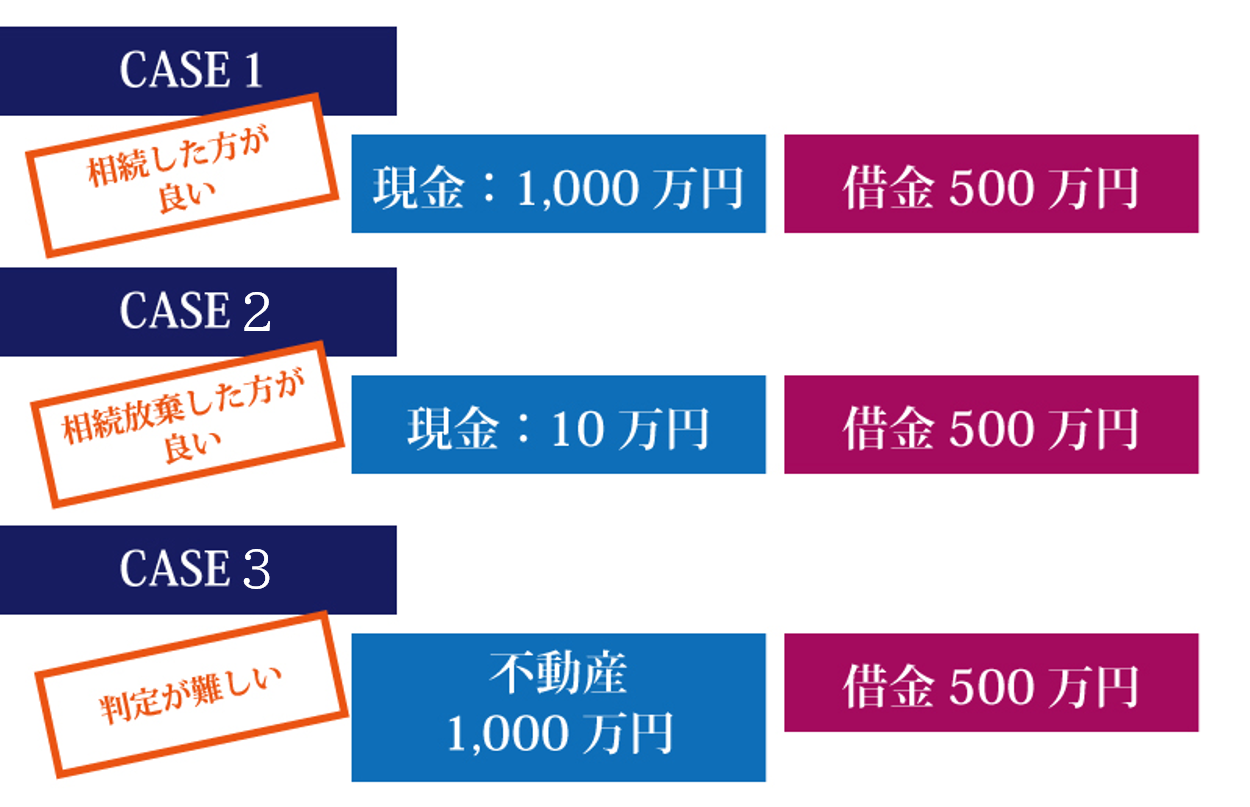

下の図では、現金や不動産と、借金がそれぞれいくらあるかのケースごとに、相続放棄をしたほうがよいかどうかを示しています。

遺産に不動産がある場合は、相続放棄すべきかどうかの判断が難しくなります。不動産の価格はすぐにはわからず、不動産会社に査定してもらう必要があるからです。

不動産会社の査定の結果、不動産を高く売却できそうであれば、相続放棄をしないで単純に相続することができます。なお、不動産価格の査定は業者によって差が出ることもあるので、信頼できる業者に依頼することをおすすめします。

8.相続放棄は自分でできる?専門家に任せるなら費用はいくら?

ここまで、相続放棄の手続きの流れをご紹介しました。相続放棄の手続きは、通常、書類の記入と必要書類の取得だけであり、それらができれば自分で済ませることができます。

しかし、家族関係が複雑であるとか、手続きのための時間が取れないなどの理由で、自分で相続放棄の手続きをすることが難しい場合もあるでしょう。

そのようなときは、相続放棄の手続きを弁護士や司法書士に任せることができます。費用の目安は以下のとおりです。

- 弁護士に任せる場合:5万円~10万円

- 司法書士に任せる場合:3万円~6万円

このサイトを運営している相続税専門の税理士法人チェスターは、弁護士や司法書士と協力・提携しています。相続放棄をはじめ、あらゆる相続問題についてご相談を承ります。

専門家に相談すると、手続きを代行してもらえるだけでなく、相続放棄をしたほうがよいかどうか総合的な視点でアドバイスが受けられます。遺産相続で後悔しないためには、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編