相続放棄申述書の書き方がよく分かる!【記入例つき】

相続放棄の手続きをするためには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」など必要書類を提出する必要があります。相続放棄申述書の記入はそれほど難しいものではありませんが、手続きをスムーズにするためには間違いのないように記入したいものです。

これから、相続放棄申述書の書き方を中心に、相続放棄の手続きについて解説します。あわせて、相続放棄をした方がよいケースや、相続放棄をするときに確認したいチェックポイントもご紹介します。

この記事の目次

1.相続放棄申述書とはなにか

相続放棄申述書は、相続放棄することを家庭裁判所に申し出るための書類です。相続放棄を認めてもらうために重要な書類であり、定められた事項を正しく記入する必要があります。

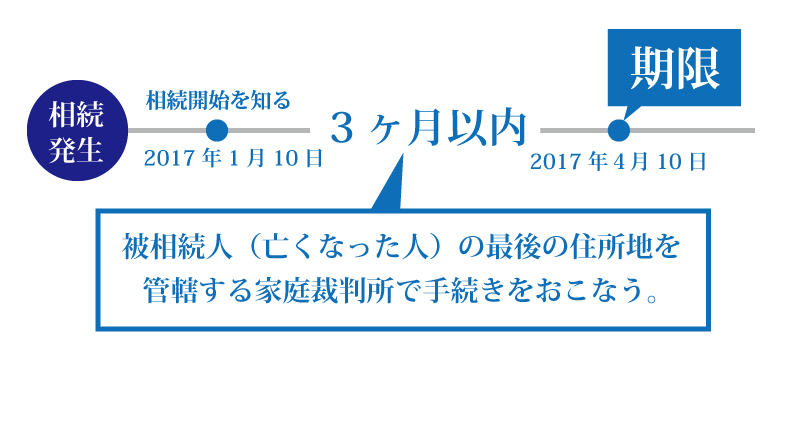

相続放棄の手続きは、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に行う必要があります。期限内に相続放棄の手続きをしなければ、相続人が故人の借金を返済しなければならなくなるので注意が必要です。

相続放棄について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。

(参考)相続放棄って何?判断基準から手続き方法・期限など、相続放棄の基礎知識

2.相続放棄申述書に決まった書式はあるのか

相続放棄申述書は、家庭裁判所が指定する書式に記入して作成します。書式は、最寄りの裁判所または裁判所ウェブサイトで入手できます。

裁判所ウェブサイトには、相続放棄申述書の記入例も掲載されています。相続放棄する人が20歳以上の場合と20歳未満の場合で記入例が異なりますが、書式は共通です。

(参考)裁判所ウェブサイト

3.相続放棄申述書の書き方・記入すべき項目とは?

相続放棄申述書の記入例は裁判所ウェブサイトにも掲載されていますが、ここでは、記入例を示しながら相続放棄申述書の書き方を詳しく解説します。

3-1.日付と記名押印・添付書類

(参考:裁判所ウェブサイト 相続の放棄の申述書(20歳以上)記入例 (以下この章で注記がないものは左記の記入例を利用しています。))

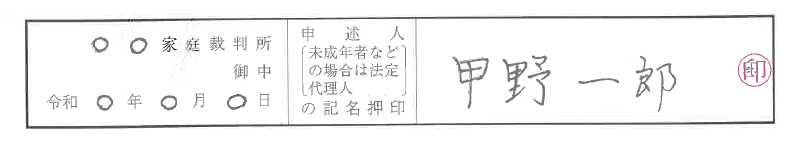

はじめに、相続放棄を申し出る家庭裁判所の名称と相続放棄を申し出る日を記入します。

申し出先は、亡くなった被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。裁判所の管轄は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページで調べることができます。

右側には相続放棄を申し出る人(申述人)の氏名を記入し、印鑑を押します。この押印は実印でする必要はなく、認印でも構いません。

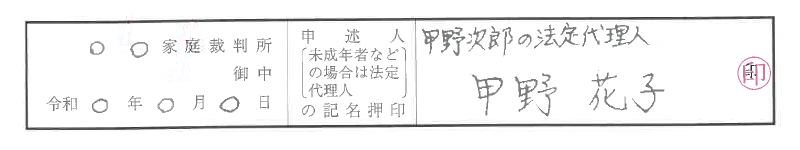

相続放棄の申述人が20歳未満の場合は、親権者など法定代理人が申述します。この場合は、「〇〇〇〇の法定代理人 △△△△」のように、誰の代理をしているかを記入したうえで、法定代理人が記名押印します。

(参考:裁判所ウェブサイト 相続の放棄の申述書(20歳未満) 記入例)

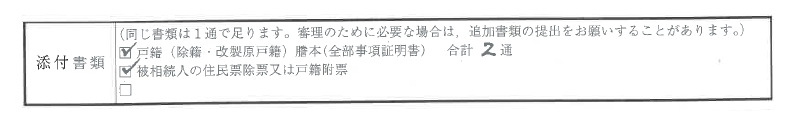

「添付書類」の欄は、該当するものにチェックを入れ、戸籍謄本の通数を記入します。

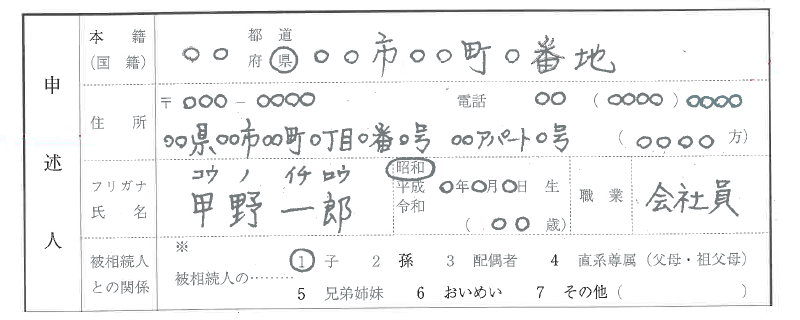

3-2.申述人についての情報

次に、「申述人」の欄に相続放棄の申述人についての情報を記入します。代理人が手続きする場合は、代理人ではなく相続放棄をする本人の情報を記入します。

記入する項目は、本籍、住所、電話番号、氏名、生年月日、職業、被相続人との関係です。項目ごとに、次の点に注意して記入します。

- 本籍:戸籍謄本に記載されているとおりに記入します。

- 住所:裁判所から連絡が取れるように正確に記入します。

- 電話番号:平日の日中に連絡が取れるものを記入します。携帯電話の番号でも構いません。

- 被相続人との関係:該当するものを選択して番号の部分を○(丸)で囲みます。

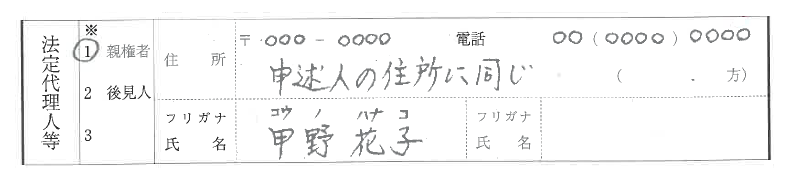

3-3.法定代理人についての情報

相続放棄の申述人が未成年であるなどの理由で法定代理人が手続きをするときは、「法定代理人等」の欄に法定代理人についての情報を記入します。

申述人と法定代理人の関係を選択または記入し、法定代理人の住所、電話番号、氏名を記入します。

住所と電話番号は、裁判所から連絡が取れるものを記入します。申述人と同じであれば「申述人の住所に同じ」と記入しても構いません。

(参考:裁判所ウェブサイト 相続の放棄の申述書(20歳未満) 記入例)

(参考:裁判所ウェブサイト 相続の放棄の申述書(20歳未満) 記入例)

相続放棄する本人が手続きする場合は、「法定代理人等」の欄は空欄になります。

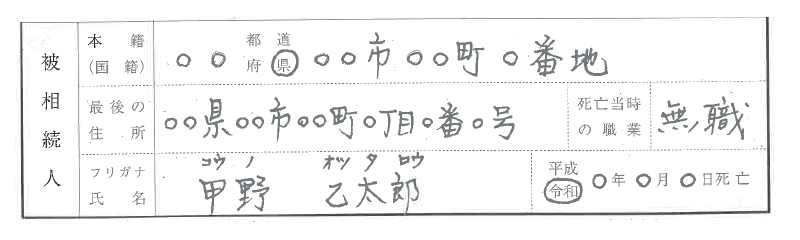

3-4.被相続人についての情報

続いて「被相続人」の欄に、亡くなった被相続人の本籍、最後の住所、死亡当時の職業、氏名、死亡日を記入します。

本籍は被相続人の最後の戸籍の謄本を、最後の住所は住民票の除票を取り寄せて確認します。本籍や住所が申述人と同じであれば、「申述人の本籍に同じ」あるいは「申述人の住所に同じ」と記入しても構いません。

これで相続放棄申述書のおもて面の記入ができました。

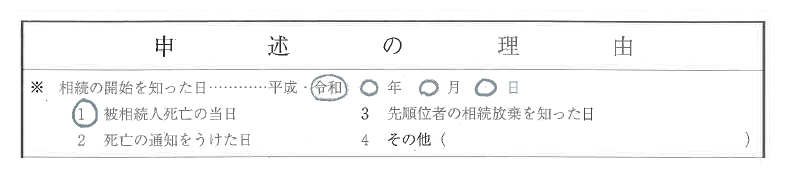

3-5.申述の理由・相続の開始を知った日

裏面に移って「申述の理由」の欄では、相続の開始を知った日を記入し、当てはまる事項を選択します。

「相続の開始を知った日」とは、「被相続人が死亡したことを知った日」あるいは「自身が相続人になることを知った日」のことです。

被相続人の死亡や自身が相続人になることをどのようにして知ったかによって、次のように記入します。

- 被相続人と同居していた、あるいはすぐに死亡の知らせを聞いた場合。

→ 被相続人が死亡した日を記入し、「1 被相続人死亡の当日」を選択します。 - 被相続人の死亡を後から知った場合。

→ 被相続人の死亡を知らされた日を記入し、「2 死亡の通知をうけた日」を選択します。 - もともと相続人であった人が相続放棄して自身が相続人になった場合。

→ 自身が相続人になることを知った日を記入し、「3 先順位者の相続放棄を知った日」を選択します。

相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3か月が期限です。ここに記入する日付が申述できる期間の基準となります。

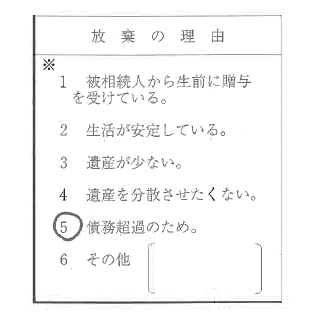

3-6.放棄の理由

「放棄の理由」の欄では、相続放棄をする理由として当てはまる事項を選択します。当てはまる事項がない場合は近いものを選ぶか、「6 その他」を選択して具体的な理由を記入します。

放棄の理由によって相続放棄が認められないということはまずありません。ありのままに選択または記入すればよいでしょう。

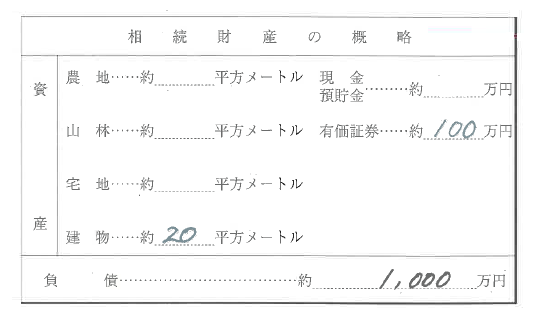

3-7.相続財産の概略

「相続財産の概略」の欄には、被相続人が残した相続財産の内容をわかっている範囲で記入します。負債があればその金額も記入します。

不動産は面積でよく、その他の財産・負債は万円単位の概数で記入します。財産の内容を証明する書類を添付する必要はありません。

4.そのほか相続放棄の申述に必要なもの

相続放棄の申述には相続放棄申述書のほか、収入印紙・郵便切手や戸籍謄本など申立添付書類が必要です。

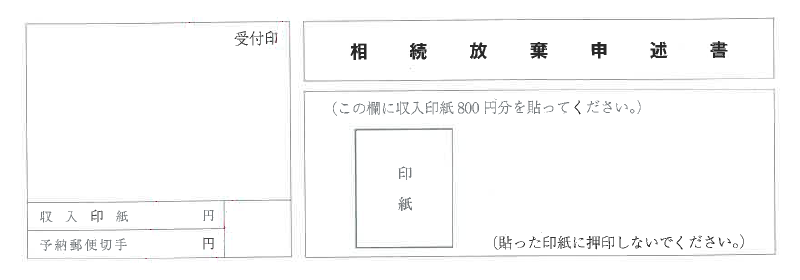

4-1.収入印紙・郵便切手

相続放棄申述書には、800円分の収入印紙を貼ります。貼る場所は、申述書の表面の「相続放棄申述書」の題字の下の部分です。貼った収入印紙に割印はしません。

(参考:裁判所ウェブサイト 相続の放棄の申述書(20歳以上) 記入例)

(参考:裁判所ウェブサイト 相続の放棄の申述書(20歳以上) 記入例)

このほか、裁判所からの連絡に使うための郵便切手が必要です。

必要な切手の種類と枚数は裁判所によって異なりますが、金額はおおむね数百円から1,000円程度です。詳細は申述先の家庭裁判所に直接確認するほか、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」のページで確認できる場合もあります。

4-2.戸籍謄本など申立添付書類

相続放棄申述書には、以下の書類を添付します。

- 亡くなった被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 相続放棄をする申述人の戸籍謄本

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

戸籍謄本と戸籍附票は本籍地の市区町村役場で、住民票除票は住民登録をしていた場所の市区町村役場で取得します。

申述人の続柄によっては、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本も必要になります。相続人のうち死亡した人がいる場合は、その死亡した人の戸籍謄本も必要です。

相続放棄する申述人の続柄ごとに必要な申立添付書類は、以下のとおりです。

4-2-1.配偶者・子が相続放棄する場合

- 亡くなった被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 相続放棄をする申述人の戸籍謄本

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

4-2-2.孫(代襲者)が相続放棄する場合

本来相続人となるはずの子が死亡して代襲で相続人となった孫が相続放棄する場合は、子が死亡したことがわかる戸籍謄本も必要です。

- 亡くなった被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 相続放棄をする申述人の戸籍謄本

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

4-2-3.父母など直系尊属が相続放棄する場合

父母など直系尊属が相続放棄するときは、先に相続人となるはずの子や孫がいないことを確認するため、必要な戸籍謄本の種類が多くなります。

- 亡くなった被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 相続放棄をする申述人の戸籍謄本

- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 【被相続人の子や孫(代襲者)が死亡したとき】その人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 【被相続人の父母が死亡して祖父母が相続放棄するとき】父母の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

すでに相続放棄した相続人から提出されているものは添付不要です。

4-2-4.兄弟姉妹(甥・姪)が相続放棄する場合

先に相続人となるはずの人がいないことを確認するために、兄弟姉妹(甥・姪)が相続放棄するときも必要な戸籍謄本の種類が多くなります。

- 亡くなった被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 相続放棄をする申述人の戸籍謄本

- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 【被相続人の子や孫(代襲者)が死亡したとき】その人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 【被相続人の兄弟姉妹が死亡して甥・姪が相続放棄するとき】兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

すでに相続放棄した相続人から提出されているものは添付不要です。

5.相続放棄の際の注意点

相続放棄の手続きでは、相続放棄申述書の記入方法や添付書類のほかにも注意点があります。ここでは、相続放棄の注意点として、相続放棄申述書の提出期限と申述したあとの手続きについて解説します。

相続放棄の手続きと流れについては、下記の記事も参照してください。

(参考)相続放棄は何時でも出来る?放棄すべき場合はどんな時?手続き方法は?

5-1.申述書の提出までに3か月たっていると相続放棄できない

相続放棄の申述ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。多くの場合、被相続人の死亡日から3か月以内と考えてよいでしょう。

被相続人の死亡を後から知った場合や、相続人であった人が相続放棄したことで自身が相続人になった場合では、そのことを知った日から3か月が期限となります。

これらの期限を過ぎると、原則として相続放棄をすることができません。

なお、借金の有無や財産の内容が不明で期限までに相続放棄するかどうか判断できない場合は、家庭裁判所に申し出て期限を延長することができます。

(参考)裁判所ウェブサイト 相続の承認又は放棄の期間の伸長

また、故人に借金があることを知らなかったなど特別の事情があれば、相続放棄の期限を過ぎていても申述が認められる可能性があります。この場合は、借金があることを知ったときから3か月以内に申述しますが、手続きが難しいため弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

5-2.照会に対する回答書の提出も必要

相続放棄申述書と申立添付書類を家庭裁判所に提出すると、即日審判が行われた場合を除いて、1、2週間程度で「相続放棄照会書」が送られます。

相続放棄照会書では、おおむね以下のような事項について確認を求められます。

- 相続放棄の申述が本人の意思によるものであるか

- 相続放棄することの意味を理解しているか

- 被相続人の死亡を知った日はいつか

- 相続財産の内容を把握しているか

これらの事項を確認し、同封されている「回答書」に必要事項を記入して、速やかに返送します。

回答書の返送からさらに1、2週間経過して相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が送られます。

債権者に提出するために相続放棄が認められたことの証明書が必要な場合は、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」の発行を受けられます。手数料は150円です。

6.ケース別・こんな人は相続放棄した方がよい!

相続放棄は、故人の財産も負債も一切承継しません。被相続人が多額の借金を抱えていて返済が困難な場合に行われることが多いですが、それ以外にも相続放棄をした方がよい場合があります。

ここでは、相続放棄をした方がよいケースを5つご紹介します。

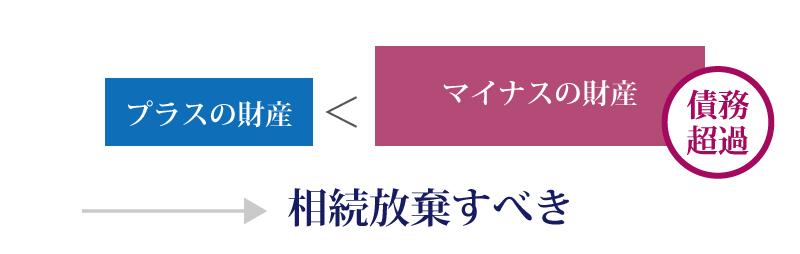

6-1.相続放棄を選択すべき人① 借金の方が多い場合

遺産相続では、現金預金や有価証券、不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金など「マイナスの財産」も承継しなければなりません。

遺産相続では、現金預金や有価証券、不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金など「マイナスの財産」も承継しなければなりません。

マイナスの財産がプラスの財産より多い状態を債務超過といいます。債務超過の状態で相続すると、超過した債務を返済するために相続人が自身の財産を持ち出さなければなりません。借金の返済を免れたいのであれば、相続放棄をした方がよいでしょう。

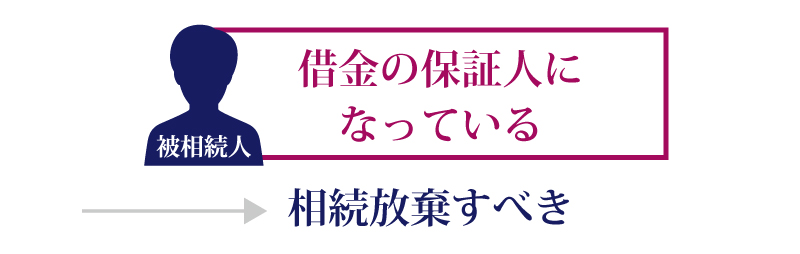

6-2.相続放棄を選択すべき人② 被相続人が借金の保証人になっている場合

被相続人が友人や知人の借金の保証人になっている場合も、相続放棄をした方がよいでしょう。

遺産相続では、財産や負債のほか保証人の立場も相続人が承継します。借金をした人が返済できなくなった場合には、保証人である相続人に返済義務が生じます。突然借金の返済を迫られることにならないよう、相続放棄をしておきましょう。

被相続人が借金の保証人になっているかどうかは、金銭消費貸借契約書を探して確認します。

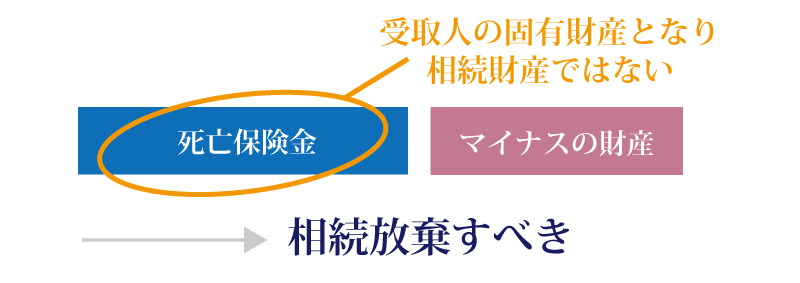

6-3.相続放棄を選択すべき人③ プラスの財産が死亡保険金だけの場合

被相続人の財産が債務超過であっても死亡保険金が受け取れるのであれば、相続放棄をしないで死亡保険金を債務の返済に充てようとする人が多いかもしれません。

しかし、死亡保険金は受取人固有の財産であって相続財産ではありません。相続放棄をすれば債務を返済する必要がなくなり、死亡保険金は全額手元に残ります。

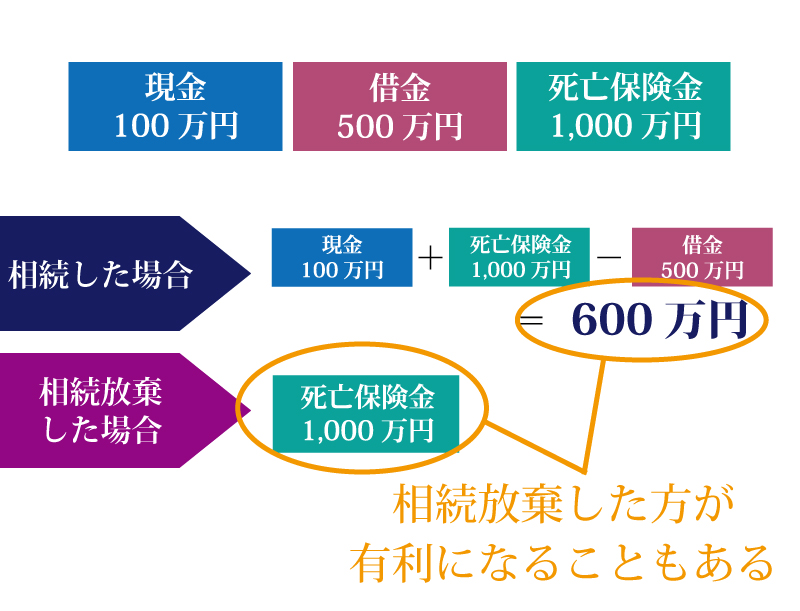

下の図は、被相続人の財産が現金100万円、借金500万円で債務超過となっていて、死亡保険金1,000万円を受け取る場合について示しています。遺産を相続すると手元には600万円しか残りませんが、相続放棄すると1,000万円が手元に残ります。

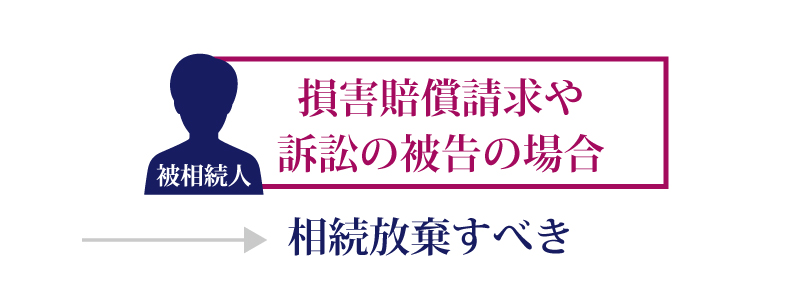

6-4.相続放棄を選択すべき人④ 被相続人が損害賠償請求や訴訟の被告である場合

遺産相続では、損害賠償請求や訴訟の被告の立場も相続人が承継します。そのため、被相続人が何らかの理由で訴えられている場合も相続放棄を検討する必要があります。

裁判で敗訴して自分の財産を持ち出すことになる可能性があれば、相続放棄をする方がよいでしょう。財産を持ち出す可能性が低いとしても、被告として訴訟にかかわることは避けたいものです。

6-5.相続放棄を選択すべき人⑤ 遺産相続争いをしたくない場合

ここまでは、相続放棄をした方がよいケースとして、被相続人が何らかの義務を負っていた場合を取りあげました。しかし、遺産相続にかかわるトラブルを未然に防ぐ目的で相続放棄をすることもできます。

相続人どうしの遺産相続争いに巻き込まれて心身をすり減らすぐらいであれば、相続放棄をして話し合いの輪から外れることも一つの方法です。

遺産相続争いがないとしても、相続人でいる限り遺産分割協議などの手続きから逃れることはできません。遺産が少額であれば、相続放棄で煩わしい手続きから解放されることを選ぶ人もいるでしょう。

このほか、家業や農地などがあって特定の相続人に遺産をまとめて継がせる方がよい場合は、他の相続人が相続放棄することで手続きを円滑に進めることができます。

7.相続放棄前の最後のチェックポイント

相続放棄は、相続があることを知ってから3か月と期限が短いうえ、一度手続きをすると撤回することはできません。また、自身が相続放棄をすることで、他の親族に影響を与える場合もあります。

相続放棄をするときはどのような影響があるかを慎重に考える必要があるでしょう。

7-1.安易な相続放棄は考えもの

期限が迫っているから、あるいはよくわからないからといった理由で、安易に相続放棄することはおすすめできません。

たとえば、遺産に売れない土地があって他に財産がない場合は、固定資産税の負担を嫌って相続人の全員で相続放棄するケースがあります。

しかし、相続人の全員が相続放棄しても、相続財産管理人を選任するまではその土地を管理する義務が残ります。さらに、相続財産管理人を選任すると報酬がかかり、結局自分で相続して少額の固定資産税を払い続ける方がよかったという場合もあります。

このほか、多額の借金で債務超過になっている場合でも、返済しきれないほどでなければ相続放棄をしない方がよい場合もあります。先祖代々の土地を守るためであれば、少しの負担は許容するという人もいます。

7-2.他の相続人に迷惑をかけない

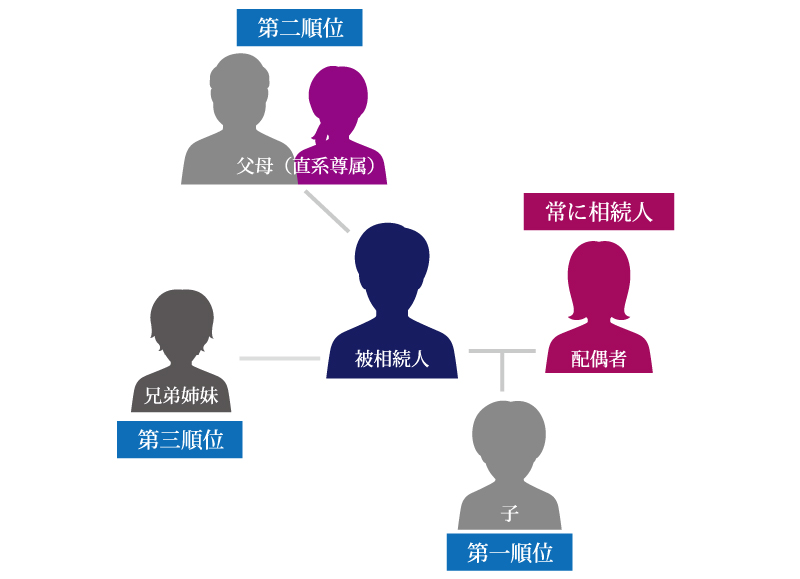

相続放棄をすれば、被相続人が残した借金の返済義務を負わなくてよくなります。しかし、その借金の返済義務は次に相続人になる人が引き継ぎます。このことを理解しておかなければ、親族に迷惑をかけることになりかねません。

相続人となる人は、被相続人から見て以下の続柄の人たちです。

- 配偶者は常に相続人

- 第一順位…子

- 第二順位…父母など直系尊属

- 第三順位…兄弟姉妹

親の借金の返済を免れるために兄弟全員で相続放棄をすれば、自分の祖父母または叔父・叔母(伯父・伯母)に借金の返済義務が引き継がれます。

したがって、相続放棄をするときは、次に相続人になる人に連絡しておくことをおすすめします。連絡を受けた人も速やかに相続放棄すれば、借金の返済義務を免れることができます。

相続放棄をする前に次に誰が相続人になるかを確認したい方は、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!

8.相続放棄申述書ができあがったら専門家にみてもらうのがおすすめ!

ここまで、相続放棄申述書の書き方を中心に相続放棄の手続きについて解説しました。

相続放棄申述書への記入はそれほど難しいものではなく、必要書類がスムーズに集められれば自分だけで手続きを済ませることが可能です。

しかし、相続放棄申述書や照会に対する回答書を正しく記入できていなければ、相続放棄の手続きが滞る可能性があります。

相続放棄申述書を自分で記入した場合は、一度、相続に強い弁護士・司法書士に見てもらうとよいでしょう。専門家に相談すると、書類のチェックだけでなく、相続放棄をした方がよいかどうか総合的な視点でアドバイスが受けられます。

ここでご紹介する法律事務所・司法書士法人は、当サイトを運営している税理士法人チェスターと協力・提携しています。相続放棄をはじめ、あらゆる相続問題についてご相談を承っております。

相続放棄をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編