相続放棄って何?判断基準から手続き方法・期限など、相続放棄の基礎知識

相続放棄とは、親の財産を一切相続しないことです。相続放棄は一体どのようなケースで行なうのが望ましいのでしょうか。詳しい知識がないままになんとなく手続きを行っていると、場合によっては損をしてしまう可能性もあります。そこでこの記事では、相続放棄をした方が良いのはどんな時か、手続きの方法、期限など、相続放棄の基礎知識を解説します。

この記事の目次

1.借金も財産なの?相続放棄って何?

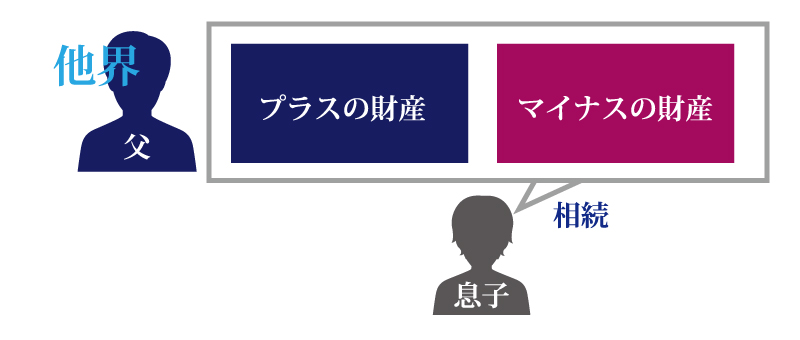

例えば、父親が亡くなって息子が財産を相続することになったとします。その場合、現金をはじめ土地建物等の不動産、預貯金、所有している株式などが息子のものになります。さて、注意すべきはここからです。

父親の遺産がプラスの財産だけなら問題ありませんが、もしマイナスの財産を残していたとしたらどうでしょうか。

マイナスの財産とは借金などの債務のことです。相続ではプラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継がなければなりません。そのため、資産と借金のどちらが多いのかによって、遺産相続の結果には大きな違いが出てしまいます。

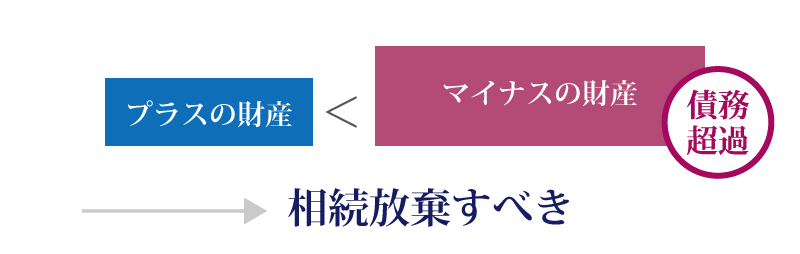

もし借金より資産が多いのであれば、息子が相続した資産から借金を返済すれば良いでしょう。しかし、資産よりも借金のほうが多い、いわゆる「債務超過」の状態であれば、資産は手元に残らないうえに、息子自身が残った借金を返済していくことになってしまいます。

そこで登場するのが「相続放棄」という選択肢です。相続放棄とは相続すべきすべての財産を相続せず、相続する権利を放棄することをいいます。相続放棄をすれば、父親の資産を相続することはできなくなりますが、同時に借金を背負う義務もなくなるのです。

2.損をしないために!相続放棄をしたほうが良いケースはどんな時?

資産より借金のほうが多い場合(債務超過)

借金が資産を上回ってしまう、いわゆる債務超過の状態なら、相続放棄を選択するのが良い方法です。

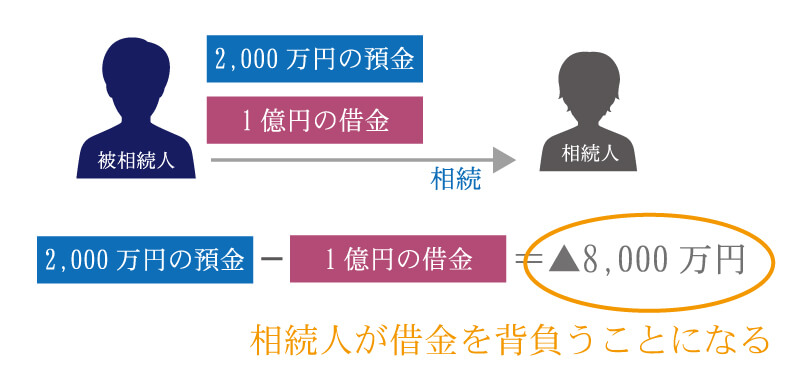

例えば、被相続人(相続財産を残して亡くなった人のこと)の遺した財産が2,000万円の預金と1億円の借金だった場合、相続をしてしまうと2,000万円-1億円=▲8,000万円となります。相続人は8,000万円の借金を背負うことになるわけです。

被相続人の債務を確認する方法は?

被相続人がどれだけ債務(借金など)を抱えていたのかを把握する方法をご紹介します。

①個人間の借金

金銭消費貸借契約書や借用書があれば、借金があるかどうかの確認ができます。しかし、個人からお金を借りている場合は書類を交わしていないケースも多く、いつ誰からいくら借りているかを確認することは難しいと言えます。そのため、借りている相手からの催促があって初めて借金の有無がわかることもあります。

②消費者金融やカード会社からの債務

消費者金融やクレジットカードでの債務がある場合、返済日を過ぎても入金がなければ何らかの形で督促がきます。だいたい最初は督促状を郵送してくることが多いので、催促状の通知で借入状況を確認することができます。

③金融機関からの借入

借り入れ相手が銀行のような金融機関であれば、毎月の返済日に引き落としがかかっていることも多いので、まずは被相続人が保有している全ての銀行の通帳を見て、それらしい引き落としがないかを確認するようにしましょう。

借金の確認は生前にやっておきたい!

遺産の中に借金があるのか、あるとすればどのくらいの額なのか、それがわからなければ遺産相続をしたほうがいいのか相続放棄のほうがいいのかを決めることはできません。

債務の履歴は個人情報になりますので、債務者が亡くなってしまうと調べるのにも手間がかかってしまいます。できれば財産を持っている人が生きている間に、借金があるかどうかを確認しておくようにしましょう。

生前に確認ができなかった場合には、一般的に相続の手続きを始めることが多い四十九日後を待つことなく、すぐに財産調査を始めた方がよいでしょう。また、その場合は相続財産調査の専門家に依頼することも検討するべきと言えます。

借金のほうが多ければ相続人に借金の支払い義務が生じてしまうため、相続放棄をした方が良いと言えるでしょう。遺産相続をする際は、引き継いだ財産がプラスになるのかマイナスになるのか確認することが重要です。しかし、相続人個人で被相続人の全財産を確認し、その判断を行うことは難しいことも事実です。

その理由は

- ・土地の価値は個人では判定しにくい

- ・名義預金(親族の名前を借りて貯めていた預金)も遺産になるが、その判定が難しい

- ・どこからどこまでが相続財産かわかりにくく、意外と資産が多かったという場合がある

といった点が挙げられます。

土地の実勢価値は判定が難しいため、相続したら意外と価値が低く、結果として債務の方が上回るということがあります。また、名義預金があると遺産総額が多くなります。相続後に多額の名義預金があることが分かると、債務の上に相続税の負担までのしかかってくることもあります。

また逆に、相続財産とみなされるかの判断はわかりにくく、債務の方が多いと思って相続放棄をしたものの、きちんと洗い出したら意外と資産が多かったという場合もあります。判断に迷ったら、土地評価や、相続財産調査を請け負っている専門家に依頼した方が良いでしょう。

名義預金については、詳しくは下記の記事もご参照下さい。

3分でわかる!名義預金の基礎知識。名義預金の影響で、相続税が追加で発生!?

遺産相続をすると被相続人から相続人へと財産が移行します。ここまで述べてきたように、財産の中に借金があって債務超過になっているようなら、相続人は相続放棄の選択をすることによって借金返済の義務がなくなります。

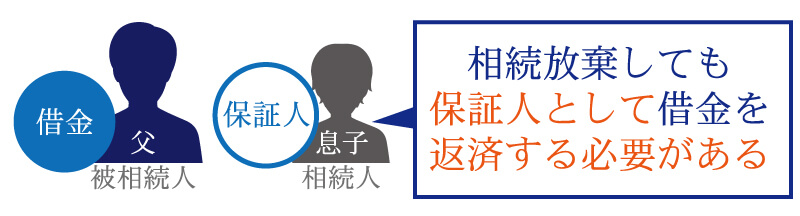

ただし、相続人が被相続人の借金の保証人になっているようなら、相続放棄をしても保証人としての義務までは放棄できません。

例えば、息子が父親の借金の保証人になっていて父親が亡くなった場合、相続人である息子が相続する又は相続放棄のどちらを選んだとしても、息子は、もともと保証人だったので父親の借金を返済しなくてはならないのです。

・被相続人が、誰かの借金の保証人となっていた場合、相続放棄をすれば、保証人にはならなくて済む!

・相続人が、生前から保証人だった場合には、相続放棄をしても保証人の状況は変わらない!

生命保険に加入していた場合

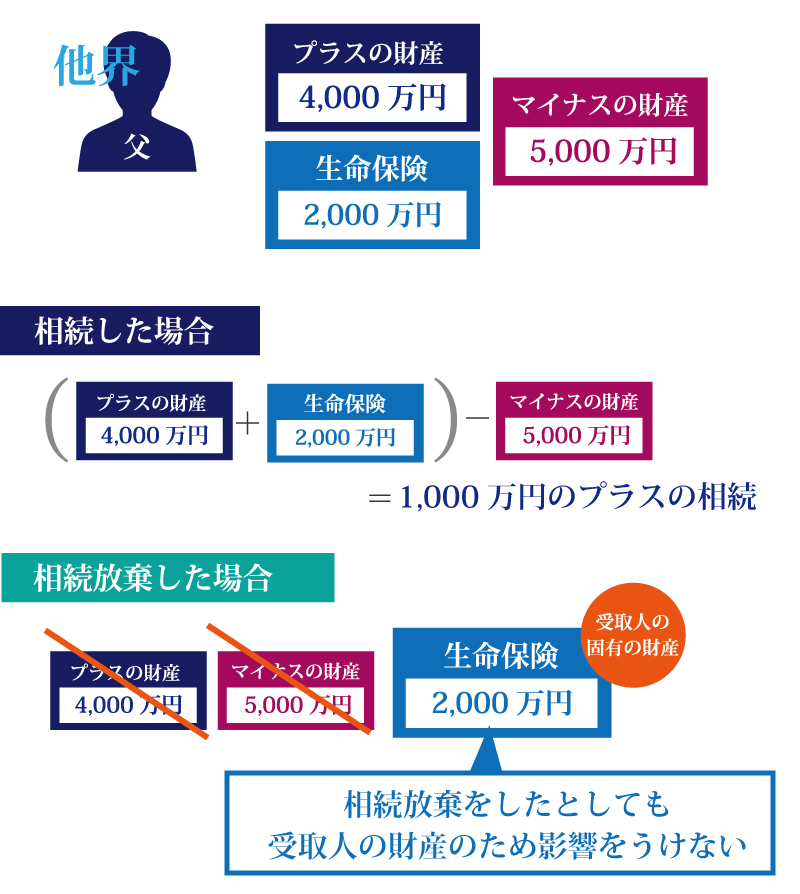

借金より資産のほうが多くても、相続放棄をしたほうが得をするケースがあります。例えば、被相続人の財産が4,000万円の預金と5,000万円の借金、それにプラスして2,000万円の生命保険があったとします。

相続した場合の金額は、

預金4,000万円-借金5,000万円=▲1,000万円

▲1,000万円+生命保険2,000万円=1,000万円

以上のようになり、1,000万円が手元に残ることになります。しかし、このような場合には相続放棄を検討してみるべきでしょう。

ポイントとなるのは、相続人が受け取る生命保険は相続人固有の財産となるため相続放棄をしたとしても、取得することができるという点です。

つまり相続放棄をしても、生命保険は保険受取人の手元に入ってくるということになります。夫婦間で例えるなら、被保険者の夫が亡くなり、保険金受取人の妻に生命保険が入ってくるとします。

この際の生命保険金は初めから妻の財産ということになり、被保険者である夫の相続財産とはみなされません。

そのため、上記の例では、相続放棄をすれば1,000万円の借金は返す必要がなくなり、2,000万円の生命保険は手元に残ります。相続放棄をすることで、相続をするよりも1,000万円得することができるのです。

【注意するポイント】

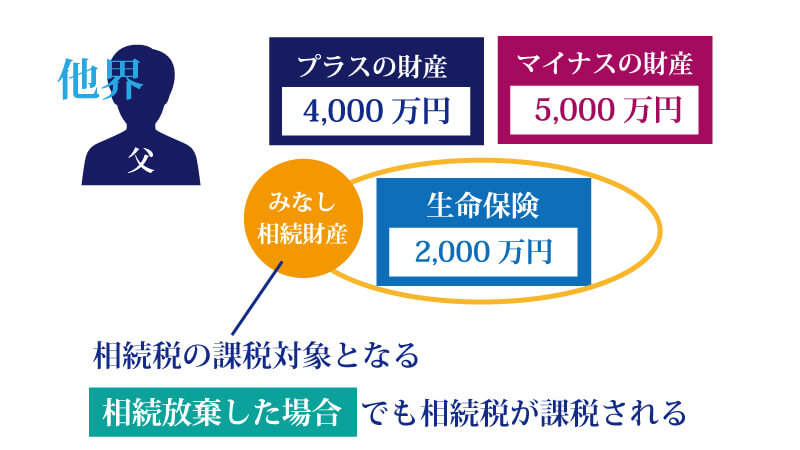

遺産相続をすると相続税がかかります。もし相続放棄をしたとしても、入ってくる死亡保険については「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税を払う必要が出てくることがあるので注意が必要です。

相続放棄と生命保険の関係については、下記の記事で更に詳しく解説しています。

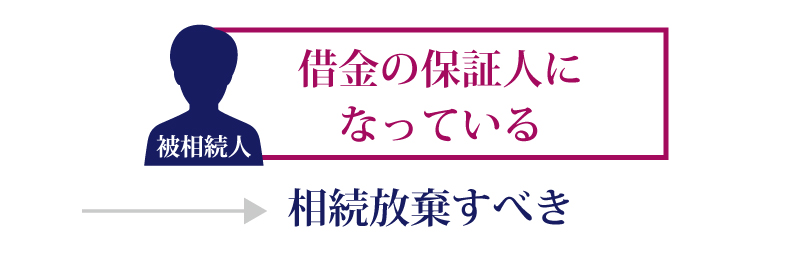

被相続人が誰かの借金の保証人になっている場合

実は被相続人が借金の保証人になっている場合、保証人としての義務も相続することになります。

遺産相続をした後に債務者が借金を返済しきれなくなってしまうと、残った借金の返済義務は相続人に及んでしまいます。そのため、被相続人が保証人になっているかどうかは、遺産相続において重要な確認ポイントとなるのです。

借金をしている人が完済すれば相続人へ借金返済がまわってくることはありません。しかし、保証人を相続した場合には、万が一のリスクがありますので、借金の額によっては相続放棄を選んだほうが得策ということもあるということを覚えておきましょう。

それでは、被相続人が誰かの保証人になっているのか、どのように確認すれば良いのでしょうか。借金の保証人になる時にきちんとした手順を踏んでいるのであれば『金銭消費貸借証書』という書類を交わしているはずです。被相続人の部屋や持ち物にその書類がないか探してみてください。ちなみに『金銭消費貸借証書』は、保証人以外にも債権者と債務者も所有しています。

相続争いが起こりそう、時間がかかりそうなどの理由で相続に関わりたくない場合

相続人が多く、時間がかかりそう・相続人間でトラブルが起こりそうだという理由で、最初から相続に関わりたくないという方もいるでしょう。

その場合、他の相続人に対して口頭で「自分は相続分はいらない」と告げるだけで良いと思われる方も多いかもしれませんが、相続放棄をしておくことをおすすめします。

なぜなら、相続人が複数いる場合は、いくら相続しないと言っても資産の名義変更などで遺産分割協議(遺産分割の話し合い)や手続きに参加しなければならない可能性が高いからです。さらに、遺産分割協議を行うために実印や印鑑証明などの必要書類を用意しなければならないこともあるため、それらが面倒だと思う時は最初から相続放棄の手続きをしたほうが良いと言えます。

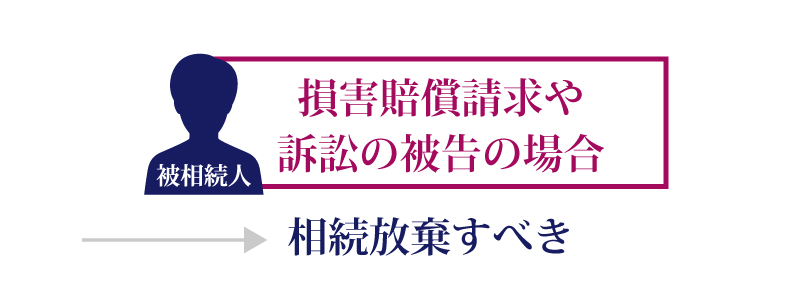

被相続人が訴訟を起こされて被告になっている場合

もし被相続人が民事・刑事事件などで訴訟を起こされていて被告の立場になっている場合、その立場も相続することになります。その状況を避けたいのであれば、相続放棄を考えたほうが良いといえます。

3.相続放棄できない?理由は期限が切れているから…

要注意!相続放棄するにも期限がある

ここまで相続放棄をした方が良いケースについて解説してきましたが、相続放棄はいつでもできるかというとそうではありません。

法律では期限内に相続放棄の手続きをすることが決められています。相続放棄手続きの期限は、原則として相続が発生したとわかってから3ヶ月以内となっています。相続問題で損をしないためにも、期限についてはきちんと把握しておくようにしましょう。

ただし、相続放棄は一度行なうと取り消すことはできません。相続するか放棄するかについては、期限内にじっくりと考えた上で行なうことが大切です。

期限がすぎても放棄できる?「相当な理由」とは一体どんな理由?

相続放棄の期限3ヶ月を過ぎてしまっても、相続放棄の手続きをできるケースがあります。

それは裁判所で相当な理由があると認められた場合です。

例えば、相続が発生しているとわかっていても、どのくらいの資産があるのか、どのくらいの額の負債があるのかがわからない場合です。遺産の内容をすべて把握してから3ヶ月経過していなければ、相当の理由として認められるケースがあるのです。このほかにもさまざまな理由がありますが、いずれにしても「遺産の内容をすべて把握してから3ヶ月経っていない」ということを証明できるかどうかがポイントです。

もし相当な理由を裁判所で立証するなら、相続放棄に関する案件を数多く手がけている弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。ただし、プロに依頼をしたからといって必ずしも立証できるという保証はありません。期限をすぎても相続放棄ができるかどうかは、実際やってみないとわからないという側面があります。確実に相続放棄をするのであれば、できるだけ相続が発生したとわかってから3ヶ月以内に手続きを行なうようにしましょう。

相続放棄をするための期間延長をするにはどうすればよいの?

相続放棄の期間の延長は、認められない場合もあります。

相続放棄の期間の延長は家庭裁判所に申し出て、裁判所の判断により決定します。期間を延長してもらうには、なぜ期間延長をしなければならないのかの理由と、どのくらいの期間延長であれば相続放棄の手続きを終わらせることができるのかの2点を詳細に示す必要があります。その上で、家庭裁判所が期間延長を認めるか、認める場合どのくらいの期間が相当かを決定するのです。

これまでの判例では1年6ヶ月の期間延長が認定されたこともあるそうです。ただ延長を認めてもらうためには、延長の理由、必要な期間などの要点を整理する必要があるため、相続問題に慣れている弁護士や司法書士など専門家の力を借りて進めた方が安心でしょう。無事に期間が延長されたら、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類や届け出を提出して、相続放棄の認定をもらうことになります。

期間だけじゃない!こんな点にも注意

相続放棄を考えているなら、3ヶ月という期間に注意することは勿論ですが、その間の行動にも注意が必要です。例えば、残された財産を勝手に売却したり、被相続人の口座から勝手に預金を引き出して使ったりなどすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄することができなくなることがあるのです。

4.書類は?費用は?相続放棄の手続きのやり方を教えて!

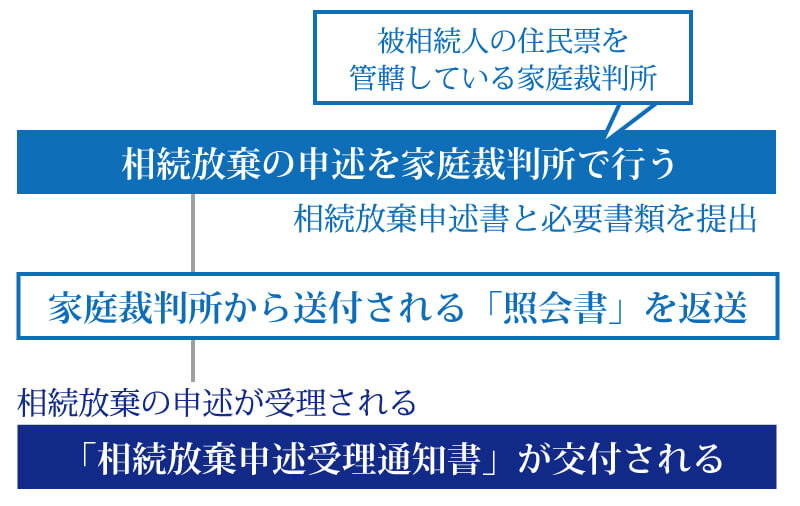

上記が相続放棄のおおまかな流れです。各項目の詳細や必要な書類についてはこの後詳しく説明します。

相続放棄の届け出を行う家庭裁判所

家庭裁判所は全国各地にありますが、相続放棄の届け出はどこの家庭裁判所でもいいわけではありません。相続放棄の届け出は、被相続人の住民票の住所を管轄している家庭裁判所に提出することになっています。

相続放棄手続きの必要書類

- 相続放棄申述書

- 被相続人の死亡記載がある戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍)

- 被相続人の住民票除票か戸籍附票

- 相続放棄をする人の戸籍謄本

- 800円分の収入印紙

- 郵便切手(家庭裁判所により金額には違いがあり、多くの場合1,000円ほど)

上記が、相続放棄の手続きに必要な書類です。

1の相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードすることが出来ます。記入例も紹介されていますので、参考にして記入すると良いでしょう。

2~4の身分関係書類は、原則として原本を提出する必要があります。

6の切手の費用や枚数は裁判所によって異なります。申請を行う家庭裁判所に問い合わせを行うと確実です。

相続放棄の手続き方法

必要な書類が用意できたら、家庭裁判所に出向いて提出します。書類に漏れがあると手続きはできませんので、裁判所に行く前にすべてそろっているか必ず確認しましょう。

家庭裁判所からの相続放棄に関する照会書を返送

相続放棄の届け出をすると、家庭裁判所から照会書が届きます。この照会書は、相続放棄は相続人の希望によるものか、なぜ相続放棄をするのかなど、相続放棄の意思確認を行うためのものです。照会書が届いたら、必要事項を回答し、速やかに家庭裁判所へ返送しましょう。

照会手続の方法は家庭裁判所によって違いがあり、面談で話を聞かれることもあれば逆に省かれることもあります。

相続放棄が認定されると「相続放棄申述受理通知書」が届く

審査の結果、条件を満たしていると判断されれば、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

ここで注意しなければならないのは、放棄した財産の中に借金などがある場合です。

相続放棄の通知はあくまでも相続人にしか届きませんので、借金をしている人や金融機関などの債権者に相続放棄した旨を伝える必要があります。その際、債権者から「相続放棄申述受理証明書」を提示するように申し出がある場合もあります。「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄の認定後、家庭裁判所に請求することができます。

相続放棄申述受理証明書については下記記事をご確認ください。

5.日数はどのくらいかかる?相続放棄の手続きにかかる期間とは

実際に相続放棄にはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。下記では相続放棄の手続きの流れとイメージ日数を記載します。

1日目

- ・相続放棄申請書を裁判所に取りにいくか、プリントする

- ・必要額の収入印紙や切手を購入する

- ・市区町村の役所で戸籍謄本等を取得する

- ・相続放棄申述書に必要事項を記入する

相続放棄申述書をコピーして、届出に必要な切手や印紙の購入をします。その後役所に出向いて必要な戸籍を収集しておきます。全ての書類が揃ったら、相続放棄申述書を作成にとりかかりましょう。役所で戸籍を収集するのが一番時間がかかります。これらの作業には、複数日かかる場合もあるでしょう。

2日目

- ・家庭裁判所に出向き相続放棄に必要な書類を一式提出

- ・家庭裁判所での相続放棄の意思確認に答える

実際に家庭裁判所で手続きを行います。意思確認については、前章でも述べたように、後日照会書が送られてくる場合など裁判所によって違いがあります。

7日目

- ・家庭裁判所に必要書類を提出後、4日ほどで「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてくる

以上で相続放棄手続きは終了です。

目安として1週間ほどを見ておくと良いでしょう。実働時間で考えるとおおよそ2時間くらいですが、書類の記載や戸籍の収集などに不慣れであれば、もっと時間がかかることもあります。

6.相続放棄しても財産はある… ではその財産の行方は?

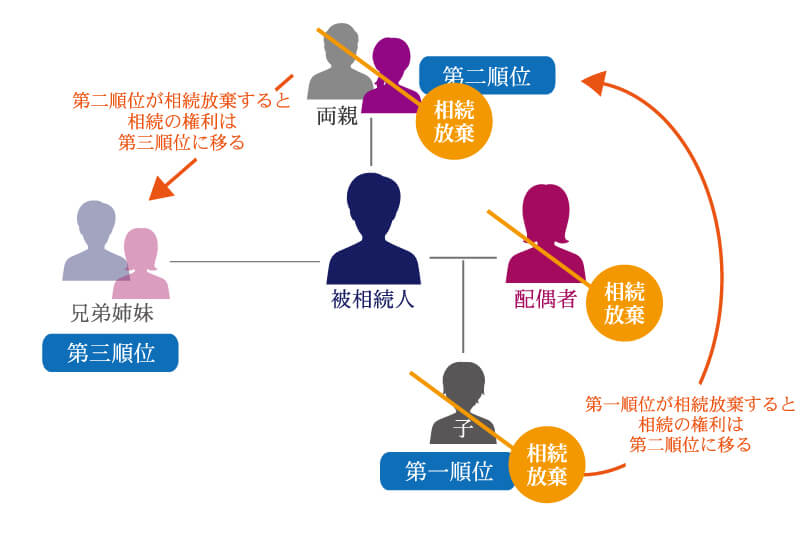

相続人が複数いて相続順位の高い人が相続放棄をした場合、遺産相続の権利はその下の順位の相続人に引き継がれます。

相続順位は被相続人が結婚していれば、まず配偶者とその子どもが第1位となり、その次が被相続人の父母(父母がいなければ祖父母)、その次が被相続人の兄妹です。もし被相続人の配偶者や子ども、父母が相続放棄をした場合、被相続人の兄妹が遺産を相続することになります。

債務より資産が多く残るようなら問題はありませんが、債務超過のためにマイナスの財産が残るようであれば、次の相続順位の人に借金を背負わせてしまうことになります。それがもとで家族や親戚の間でトラブルに発展してしまう可能性もありますので、もし相続放棄を考えているのなら手続きに入る前に、ほかの家族や親戚にもきちんと相談をするようにしましょう。

相続順位については下記をご参照ください。

相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!

7.相続人全員が相続放棄したら借金はどうなっちゃうの?

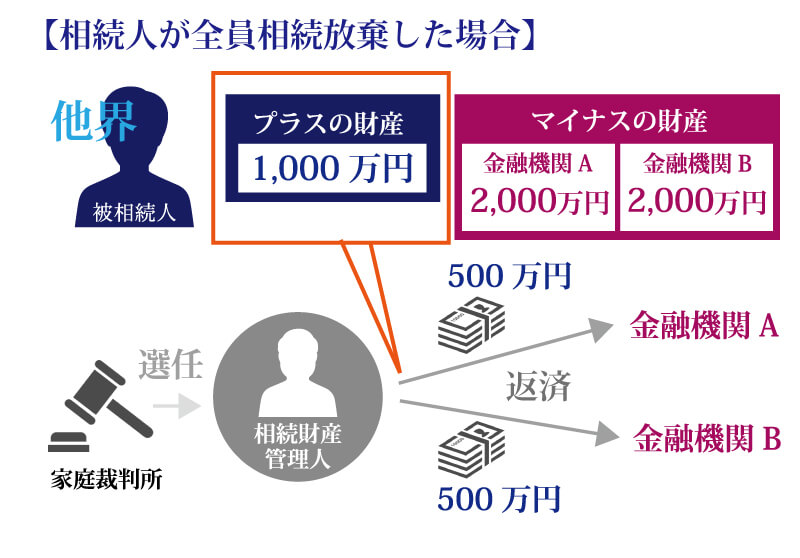

借金の額が多いため相続人のすべてが相続放棄をした場合、その借金返済の行方はどうなるのでしょうか。

相続放棄をしたら相続人は借金を返済する必要がなくなります。しかし、被相続人にお金を貸していた債権者は、貸したお金を回収できなくなってしまいます。

例えば、もし5,000万円の借金を相続人のすべてが放棄したら、債権者はどこからお金を回収すれば良いのでしょうか。相続放棄をした相続人には督促できませんので、債権者はお金を取り戻せないままになってしまいます。

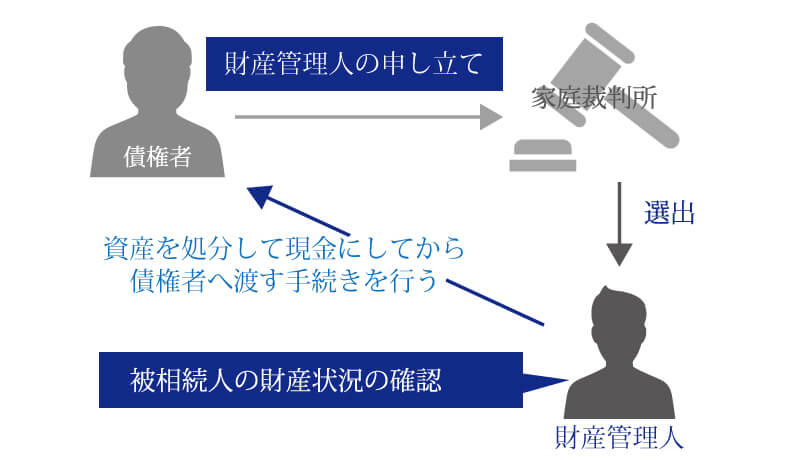

しかし、こういったケースが発生した場合のために、債権者に対しては救済処置が用意されています。それは、債権者が「相続財産管理人」の選任申し立てを家庭裁判所に行なうというものです。それによって貸していたお金を回収できるケースが出てくるのです。

相続人がいない時に活躍する相続財産管理人

相続財産管理人の申し立てを行なうのは、被相続人に借金があり相続人のすべてが相続放棄をしている場合や、相続人の存在が確認できない場合です。

債権者が家庭裁判所に申告すれば相続財産管理人を選出してくれます。相続財産管理人の仕事は相続財産の管理をすることで、公正な立場の人を選出するよう法律で決められています。基本的には弁護士が相続財産管理人になると思っていてよいでしょう。相続財産管理人はまず、被相続人の財産状況を調べます。資産と負債の種類や額を確認し、精算できる資産はすべて処分して現金にしてから、債権者へ渡るように手続きをします。

負債がなくなり資産が残れば、その資産は国に引き渡されます。もし被相続人が多重債務者で債権者が複数存在する場合は、精算した資産はそれぞれの債権者に均等に配当されます。

例えば、亡くなったAさんの遺産が1,000万円の現金と、A銀行とB銀行に対して2,000万円ずつの借金があるとしましょう。Aさんの遺産を相続する相続人はすべてが相続放棄をしてしまいました。債権者である銀行側が相続財産管理人を選任するよう裁判所に申し立てをしていれば、遺産の現金1,000万円はA銀行とB銀行にそれぞれ500万円ずつ返済されます。

しかし、それ以上の遺産は存在しないため、A銀行もB銀行も残りの債務を督促することはできず、結果としては1,500万円の損失になってしまいます。

相続財産管理人の選任申立てが行われない場合もある

もし被相続人の遺産が借金のみで、資産が0だったらどうでしょう。もし資産があれば債権者は相続財産管理人を立てることで、全額ではないにしても返済してもらえる可能性は出てきます。

しかし、資産がなければ相続財産管理人を立てても返済してもらうことは期待できません。相続財産管理人を申し立てる場合、債権者は家庭裁判所に30万円から100万円ほどの予納金を払わなければなりません。せっかく予納金を払ったのにお金が返ってこないのであれば、相続財産管理人を立てても意味がありません。そのため、こういったケースでは相続財産管理人がつかないことがほとんどだと言って良いでしょう。

相続財産管理人申立てにかかる費用

相続財産管理人を立てるために債権者が負担する費用は次の4つです。

- 申立手数料として収入印紙800円分

- 家庭裁判所に必要書類を郵送する際に発生する郵便切手代

- 官報公告料約4,000円

- 予納金約30~100万円

相続放棄を選んでもしなければいけない相続人の義務とは?

いくら相続放棄をすると言っても、相続人には相続放棄をするまでの間にやらなければならない義務があります。

それは、現金や不動産、株式などの資産や負債を管理することです。

相続放棄をするからといって、それらの管理をすべて放り出してしまうわけにはいきません。また、相続放棄の手続きが終わったあとでも、次の相続人が管理をスタートさせるまではもとの相続人が土地や建物などの不動産管理を続ける必要があります。法律でもそのように決められていますので、実際に財産の管理が新しい相続人に引き継がれるまでは、きちんと財産管理をするようにしましょう。

8.「遺留分の放棄」と「相続放棄」は違う?その他の相続制度との関係とは

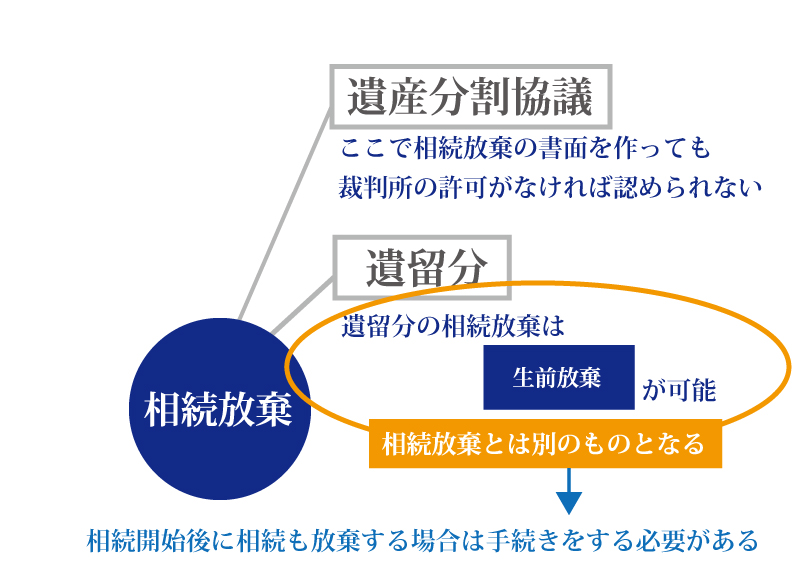

遺産分割協議、遺留分、生前放棄などの相続制度は、相続放棄と関わる部分があります。

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように分けるか決めるための交渉です。この場で口頭で勝手に「遺産を放棄します」と言っても、法的には認められません。「相続放棄」を行うためにはあくまで相続放棄は裁判所に認めてもらう必要があることを覚えておきましょう。

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる財産のことで、民法で定められている制度です。遺言が遺されている場合などに利用されます。相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分の放棄は相続放棄とは別であるため、相続が開始されれば、例え遺留分を放棄していたとしてもその人は法定相続人となり相続を受ける立場になります。仮に相続も放棄するなら「相続放棄のための手続き」が別途必要になる点に注意が必要です。

遺留分の放棄は相続開始前、つまり遺産を残す人が亡くなる前からすることができますが、相続放棄の方は被相続人の生前に行うことはできません。

これは相続放棄が「相続の開始があったことを知った時から三か月以内に」利用できる制度だからです。仮に相続開始以前に口頭や書面で相続放棄の意思表示をしていても、法的には無効になります。

まとめ

相続するかと相続放棄するかのどちらがいいかはケースバイケースです。場合によっては負債を背負ってしまったり本来相続するはずだった遺産をもらえなくなってしまう場合もあるので慎重に判断したいところではありますが、同時に3ヶ月という期限があることも事実です。

正しく判断するためには相続に関する知識をきちんと身につけることが大切です。今回の記事を参考に、ぜひ適切な判断をしてベストな選択ができるようにしてください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編