法定相続情報証明制度の利用手続きとメリット・デメリットを解説

法定相続情報証明制度は、遺産を相続する法定相続人の一覧図をさまざまな相続手続きで利用できるようにした制度です。

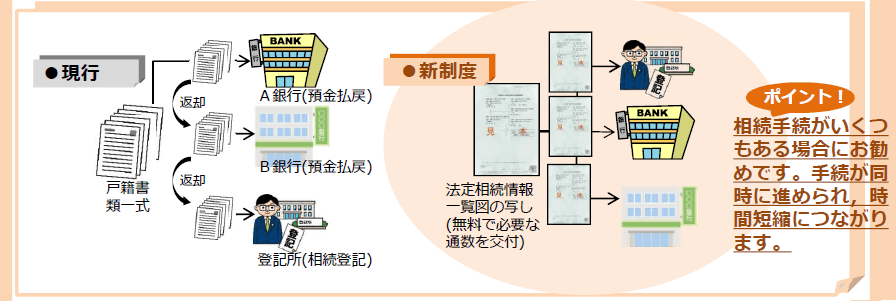

不動産の登記や故人の預金の引き出しといった相続手続きでは、誰が相続人となるかを確認するために戸籍謄本を提出する必要があります。これまでは、一つの手続きが終わって戸籍謄本が返却されるのを待って次の手続きに移っていたため、相続がスムーズに進まない場合がありました。

法定相続情報証明制度で発行される一覧図の写しは、相続手続きで戸籍謄本の代わりに使うことができます。一覧図の写しは何枚でも発行でき、戸籍謄本の返却を待たずに複数の相続手続きを同時に進めることができます。

この記事では、法定相続情報証明制度を利用するための手続きと、制度のメリット・デメリットについて解説します。相続手続きの負担を少しでも軽減したいとお考えの方に役立つ内容なので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の目次

1.法定相続情報証明制度とはどのような制度か

法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)5月29日から施行されています。

この制度を利用するには、戸籍謄本の記載内容をもとに「法定相続情報一覧図」を作成し、戸籍謄本とあわせて法務局に提出します。

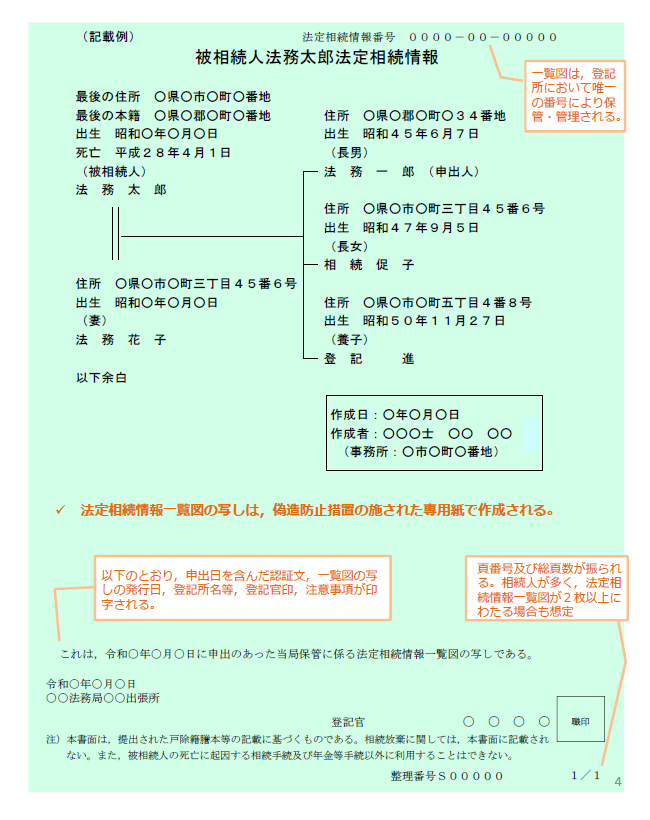

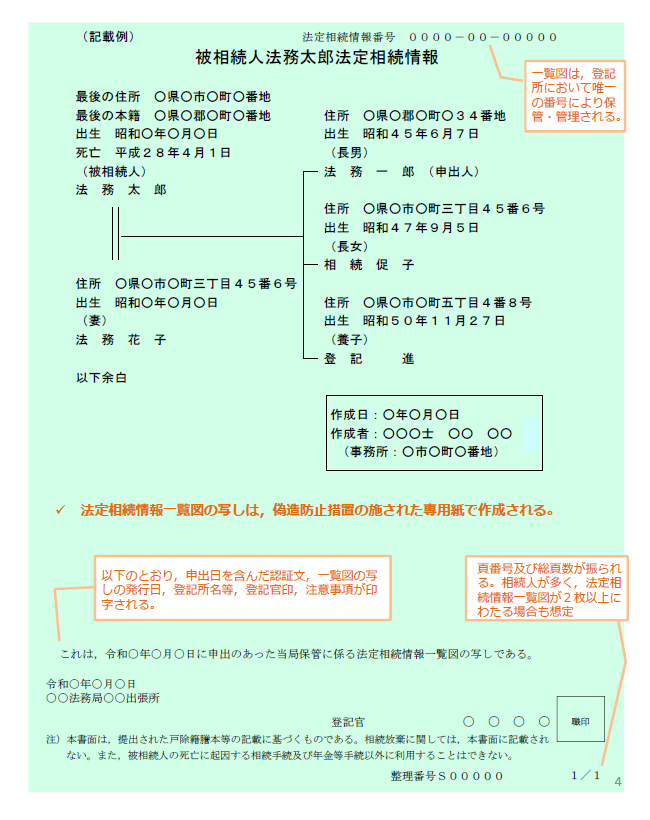

一覧図の内容は登記官が確認し、認証文がついた「法定相続情報一覧図の写し」を申出人に交付します。法定相続情報一覧図の写しは、さまざまな相続手続きで戸籍謄本の代わりに使うことができます。

この章では、法定相続情報証明制度の内容を詳しくご紹介します。

法定相続情報一覧図の写しの例

(引用:法務省発行資料 ~法定相続情報証明制度について~)

1-1.法定相続情報証明制度は相続人が利用できる

法定相続情報証明制度は、亡くなった被相続人の相続人が利用できます。すでに亡くなった相続人がいる場合は、亡くなった相続人の相続人も利用できます。ただし、被相続人または相続人が日本国籍を有していないなど、戸籍謄本がない場合は利用できません。

利用の手続きは相続人本人が行いますが、親権者や後見人、親族のほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの資格者代理人が代理で手続きすることもできます。

なお、法定相続情報証明制度は法務局で手続きをしますが、不動産の相続登記がない場合(相続財産が預貯金のみの場合など)でも利用することができます。

1-2.「法定相続情報一覧図の写し」は相続手続きで利用できる

法定相続情報証明制度で発行される法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本に代わるものとして主に以下の相続手続きで利用できます。

- 不動産の相続登記

- 銀行口座・証券口座の名義変更

- 死亡保険金の請求

- 相続税の申告(2018年(平成30年)4月1日から)

- 遺族年金・未支給年金・死亡一時金の請求(2020年(令和2年)10月26日から。寡婦年金の請求は対象外)

法定相続情報一覧図の写しは、被相続人の死亡による相続手続きや年金等の手続き以外で利用することはできません。また、年金手続きのうち寡婦年金の請求では婚姻期間を確認する必要があるため、法定相続情報一覧図の写しは利用できません。

なお、法定相続情報証明制度は、相続手続きで必ず利用しなければならないものではありません。法定相続情報証明制度を利用しないで、これまでどおり戸籍謄本を提出して相続手続きをすることもできます。

1-2-1.相続税の申告に利用する場合の注意点

法定相続情報一覧図の写しを相続税の申告に利用する場合は、次の条件を満たす必要があります。

- 子の続柄が「実子」と「養子」で区別されている

- 「図形式」で作成されている

相続税の計算では相続人になる養子の数に制限があります。養子の数を確認するため、子の続柄は実子と養子で区別されていることが必要です。

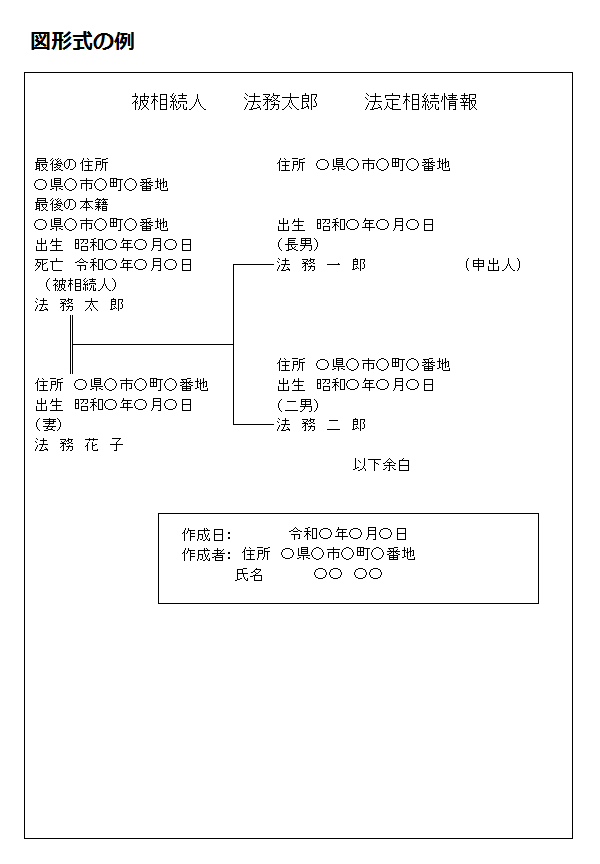

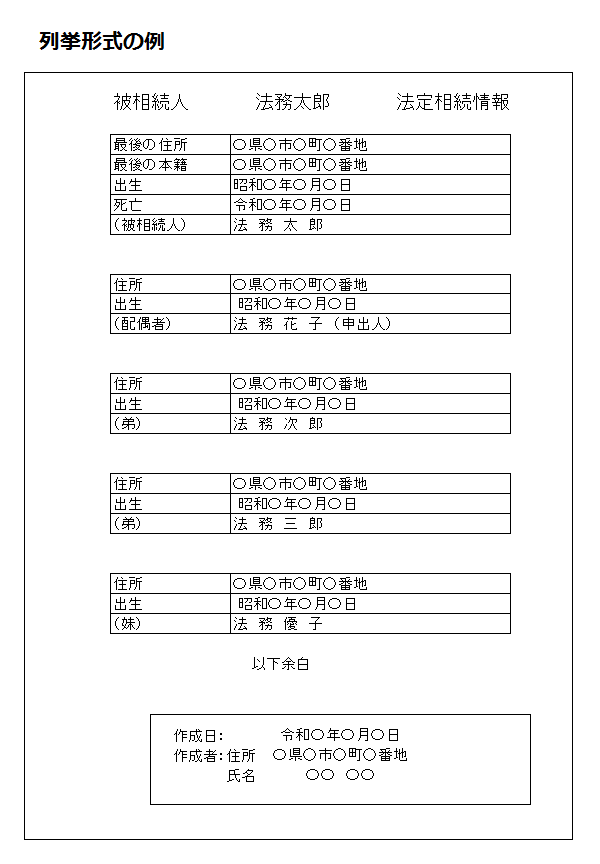

また、相続人ごとの法定相続分を正しく確認するため、法定相続情報一覧図は家系図のような「図形式」で作成する必要があります。法定相続情報一覧図は名簿のように列挙した「列挙形式」で作成することもできますが、列挙形式では法定相続分を確認できない場合があります。

1-3.「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限

法定相続情報一覧図の写しの有効期限は特に定められていません。

しかし、届け出先が独自に提出書類の有効期限を定めている場合があります。その有効期限を過ぎてしまった場合は、法定相続情報一覧図の写しを再発行して提出するとよいでしょう。

1-4.法定相続情報証明制度の目的

法定相続情報証明制度には、相続登記が行われず放置された不動産にかかわるさまざまなトラブルを防ぐ目的があります。

相続登記は手続きが煩わしいことから、不動産を相続しても登記しない人がいます。相続登記をしなければ不動産は相続人全員の共有となり、権利関係が複雑になります。

何代にもわたって相続登記が行われなかった土地では、所有者が数十人に及ぶ例もみられます。年月の経過とともに誰が不動産を相続したかがわからなくなって、災害復興や土地再開発に支障をきたす例もあります。

法定相続情報証明制度は相続登記の手続きを簡単にするだけでなく、その他の相続手続きでも利用できるようにして利便性を高めています。このように相続登記を促すことで、不動産の放置を防いでいます。

2.法定相続情報証明制度の利用手続きの流れ

法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報一覧図の写しの発行を受けるには、次の順序で手続きを進めます。

- 戸籍謄本や住民票など必要書類を準備する

- 法定相続情報一覧図を自分で作成する

- 法務局(登記所)に申し出る

- 法定相続情報一覧図の写しが発行される

この章では、法定相続情報証明制度の利用手続きの流れをそれぞれのステップごとに詳しくご紹介します。

2-1.戸籍謄本や住民票など必要書類を準備する

法定相続情報証明制度を利用するには、次の必要書類を準備します。

| 必要書類 | 備考 |

|---|---|

| 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本 | 除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む |

| 被相続人の住民票の除票 | 取得できない場合は戸籍の附票を提出 |

| 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本 | 被相続人が死亡した日以後のものを提出 |

| 申出人の住所・氏名が確認できる公的書類 |

住民票の写し、運転免許証・マイナンバーカードのコピーなど (コピーには原本と相違ない旨を記載して申出人が記名する) |

| 各相続人の住民票の写し | 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要 |

| 委任状、申出人と代理人が親族であることがわかる戸籍謄本 | 親族が代理で手続きをする場合に必要 |

| 委任状、資格があることがわかる身分証明書の写し | 資格者代理人が手続きをする場合に必要 |

戸籍謄本は被相続人・相続人の本籍地の市区町村役場で申請して取得します。

なお、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本は、被相続人の最後の本籍地で申請しただけではそろわない場合があります。過去に本籍地が変わっている場合は、以前の本籍地でも申請する必要があります。(2023年度(令和5年度)には、本籍地以外の最寄りの市区町村でも戸籍謄本を取得できるようになる予定です。 )

戸籍謄本の取得方法については下記の記事も参照してください。本籍地が遠い場合は郵送で手配することもできます。

親族や資格者代理人が手続きをする場合に必要な委任状の様式は、法務局ホームページに掲載されています。

(参考)法務局ホームページ 委任状(Word形式)、委任状の記載例(Word形式)

2-2.法定相続情報一覧図を自分で作成する

法定相続情報証明制度を利用するには、戸籍謄本で被相続人と相続人の関係を確認して、自分で法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。

用紙はA4サイズの丈夫な紙質の白い紙を縦長に使用します。パソコンで作成するほか、明瞭に判読できるのであれば黒色インクや黒色ボールペンによる手書きで作成することもできます。

認証文を記載するスペースとして、用紙の下から5cm程度はできる限り空白にします。相続人が多い場合は複数枚にわたっても構いません。

法定相続情報一覧図の記載例は下の図のとおりです。家系図のような「図形式」のほか、被相続人と相続人を名簿のように列挙した「列挙形式」で作成することもできます。ただし、相続税の申告に利用する場合は「図形式」でなければなりません。

(法務局ホームページ 「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」より作成)

法務局のホームページでは、家族構成に応じた法定相続情報一覧図の様式と記載例が掲載されているので参考にしてください。

(参考)法務局ホームページ 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

2-2-1.相続放棄・欠格・廃除がある場合

被相続人の家族に相続放棄した人、相続欠格になった人、相続廃除された人がいるときは、法定相続情報一覧図には次のように記載します。

| 相続放棄した人 | 氏名、続柄などを記載する(相続放棄したことは記載しない) |

|---|---|

| 相続欠格になった人 | 氏名、続柄などを記載する(相続欠格になったことは記載しない) |

| 相続廃除された人 | 記載しない |

法定相続情報一覧図は、あくまでも戸籍謄本に記載されている内容に基づいて作成するものです。相続放棄や相続欠格があったことは戸籍に記載されないため、法定相続情報一覧図にはそれらの事実がなかった場合と同様に氏名、続柄などを記載します。

したがって、相続放棄した人や相続欠格になった人がいる場合は、法定相続情報一覧図に記載する相続人と実際に相続できる相続人が異なります。実際の相続手続きでは、別途「相続放棄申述受理証明書」や相続欠格になったことがわかる「刑事裁判の判決書」などを提出する必要があります。

また、相続放棄や相続欠格によって法定相続情報一覧図に記載されていない人が新たに相続人になった場合は、法定相続情報一覧図の写しに加えて戸籍謄本の提出も必要になります。

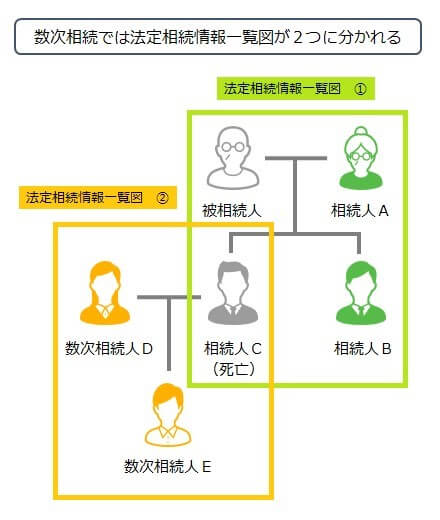

2-2-2.数次相続では二つの一覧図が必要

被相続人が亡くなったのちに続けて相続人が亡くなったときのように、2回分の相続を同時に行うことを数次相続といいます。

数次相続があった場合は、2回の相続の相続人を一つの法定相続情報一覧図に記載することはできません。次のように、亡くなった人ごとに法定相続情報一覧図を作成します。

- はじめに亡くなった被相続人に関する法定相続情報一覧図

- 次に亡くなった相続人に関する法定相続情報一覧図

2-3.法務局(登記所)に申し出る

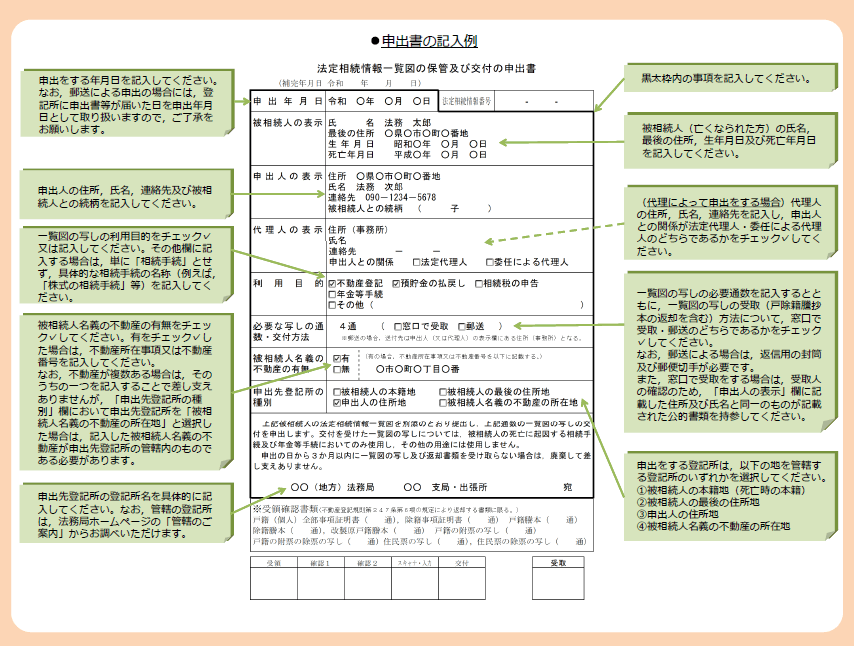

戸籍謄本など必要書類と法定相続情報一覧図が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要事項を記入して法務局(登記所)に申し出ます。

申出書の様式と記入例は、法務局ホームページに掲載されています。

(参考)法務局ホームページ 法定相続情報証明制度の具体的な手続について

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の記入例

(引用:法務局ホームページ 法定相続情報証明制度の具体的な手続について 申出書の記入例)

2-3-1.申出先の法務局(登記所)

申出先は、次のいずれかの場所を管轄する法務局(登記所)です。

- 被相続人の本籍地

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産の所在地

管轄の法務局は法務局ホームページ「管轄のご案内」を参照してください。

2-3-2.申出に必要な書類

法務局には以下の書類を提出します。

- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

- 自分で作成した法定相続情報一覧図

- 戸籍謄本や住民票などその他の必要書類(「2-1.戸籍謄本や住民票など必要書類を準備する」を参照してください。)

郵送で申し出る場合は、返信用の切手と封筒を同封します。

提出した戸籍謄本等は原則として返却されますが、代理人が申し出るときの必要書類(委任状など)は返却されません。

2-3-3.申出に必要な費用

法定相続情報証明制度の利用の申し出に手数料はかかりません。ただし、戸籍謄本や住民票など必要書類の交付手数料や、郵送で申し出る場合の切手代などは必要です。

2-4.法定相続情報一覧図の写しが発行される

法務局で法定相続情報一覧図と必要書類を提出すると、登記官がその内容を確認します。提出書類の不足や誤りがないことが確認されれば、法定相続情報一覧図の写しが発行されます。

法定相続情報一覧図の写しは偽造防止対策がされた専用の用紙で発行され、登記官による認証文や写しの発行年月日などが記載されます。

法定相続情報一覧図の写しの例(再掲)

(引用:法務省発行資料 ~法定相続情報証明制度について~)

2-5.申請後に相続人の範囲が変わった場合

次のように、被相続人の死亡時にさかのぼって相続人の範囲が変わる場合は、当初の申出人が改めて申し出ることができます。

- 被相続人の死亡後に子の認知があった場合

- 被相続人の死亡後に胎児が出生した場合

- 一覧図の写しが発行された後で相続人の廃除があった場合 など

3.法定相続情報証明制度のメリット

相続手続きで法定相続情報証明制度を利用すると、次のようなメリットがあります。

- 複数の相続手続きが同時にできる

- 「法定相続情報一覧図の写し」は無料で発行され再発行もできる

- 届け出先の機関で相続人を簡単に確認できる

法定相続情報証明制度のメリットは、相続手続きを行う相続人だけのものではありません。届け出先の機関でも、相続人を確認する手間が大幅に軽減されます。

3-1.複数の相続手続きが同時にできる

これまでの相続手続きでは、一つの手続きごとに戸籍謄本が返却されるのを待って次の手続きを行っていたため、すべての手続きを終えるまでに時間がかかっていました。

法定相続情報一覧図の写しは無料で必要なだけ発行できるため、戸籍謄本の返却を待たずに複数の相続手続きが同時にできるようになりました。

(画像引用:法務省ホームページ 法定相続情報証明制度の手続の流れ)

3-2.「法定相続情報一覧図の写し」の発行は無料で再発行もできる

法定相続情報一覧図の写しは、必要な枚数が無料で発行されます。相続手続きの届け出先が多い場合でも、手数料の負担はありません。

提出した法定相続情報一覧図の原本は法務局で5年間保管されます。5年の保管期間内であれば法定相続情報一覧図の写しの再発行もできます。

再発行が必要な場合は、当初の申出人が当初に申し出をした法務局で申請します。申請には申出人の本人確認書類が必要です。

3-3.届け出先の機関で相続人を簡単に確認できる

金融機関など相続手続きを受け付ける機関では、提出された戸籍謄本から亡くなった人の相続関係を確認することが大きな負担になっていました。

法定相続情報一覧図の写しは亡くなった人の相続関係が一覧図で示され、登記官による認証文もあります。法定相続情報一覧図の写しがあれば戸籍謄本で相続関係を確認する必要はなくなり、相続人を簡単に確認できるようになります。

4.法定相続情報証明制度のデメリット

法定相続情報証明制度には次のようなデメリットがあります。

- 自分で「法定相続情報一覧図」を作成しなければならない

- 相続手続きが少ない場合は利用価値が低い

法定相続情報証明制度は一度利用を申請するとメリットが大きいですが、申請の手間がデメリットとして指摘されています。

4-1.自分で「法定相続情報一覧図」を作成しなければならない

法定相続情報証明制度を利用するためには、自分で法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。

法務局の登記官は、あくまでも提出された法定相続情報一覧図を認証する立場にあります。戸籍謄本で被相続人と相続人の関係を確認して一覧図を作成するところまでは、自分でする必要があります。

4-2.相続手続きが少ない場合は利用価値が低い

相続財産が銀行口座一つだけというように相続手続きが少ない場合は、あえて法定相続情報証明制度を利用する必要はありません。

これまでの手続きと同様に、市町村役場で集めた被相続人と相続人の戸籍謄本などを提出すれば相続手続きができます。

5.法定相続情報証明制度の利用手続きは専門家に依頼できる

法定相続情報証明制度は申請に手間がかかりますが、その後の相続手続きは簡単になります。多くの場合、制度を利用するメリットはデメリットより大きくなるでしょう。

しかし、法定相続情報証明制度を利用したくても、法定相続情報一覧図の作成が難しい場合や時間が取れない場合があるかもしれません。そのようなときは、一覧図の作成や法務局での手続きを司法書士や税理士などの専門家に依頼することができます。

この記事を掲載している税理士法人チェスターは、相続税申告に強い税理士法人です。グループには司法書士法人もあり、さまざまな相続手続きのお手伝いを承ります。

法定相続情報一覧図の写しは、相続税の申告にも使うことができます。相続税の申告が必要で財産の種類も多い方は、税理士法人チェスターでもご相談を承ります。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続手続き編