相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法

身近な人が亡くなって相続手続きをしなければいけないが、これからの手続でどのような種類の戸籍謄本が何部必要かとお悩みではないでしょうか。

この記事では、相続のどういった手続きでどういった戸籍謄本が必要なのかをご紹介します。あわせて、戸籍謄本を取り寄せる方法もご紹介します。

この記事の目次

1.相続手続きで戸籍謄本が必要になるのはこんなとき

戸籍謄本は相続人の範囲、つまり誰が法定相続人であるかを確認するための客観的な資料であり、主に、次のようなときに提出が求められます。

- 相続税の申告

- 不動産の相続登記

- 預貯金や証券口座の名義変更

- 相続放棄または限定承認

相続税の申告や不動産の相続登記は、必ずしもすべての人が行う手続きではありませんが、預貯金の名義変更はほとんどすべての人がかかわる手続きです。したがって、相続では必ずといっていいほど戸籍謄本が必要になります。

2.相続の手続きに必要な戸籍謄本

戸籍謄本には、戸籍の現状だけを示したものや、過去の履歴を示したものなど、さまざまなものがあります。相続の手続きをスムーズに進めるためには、どういった戸籍謄本が必要なのかを理解しておかなければなりません。

相続の手続きでは、基本的に次の二種類の戸籍謄本が必要になります。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本(※))

- 相続人全員の現在の戸籍謄本(※)除籍謄本・改製原戸籍謄本とは、古い戸籍のことです。「3-3.戸籍謄本の交付手数料は1通分では済まない」で詳しくお伝えします。

2-1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

相続の手続きで欠かせないのが「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」です(これ以降は「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と呼びます)。

「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」には、被相続人がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。

「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」では、被相続人が亡くなったという事実を確認します。また、被相続人と相続人の関係から相続人が何人いるかを確認します。

もし、被相続人に隠し子や養子がいる場合でも、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を丹念に読み込むとその存在が明らかになります。このように、思いもよらぬ人が相続人になっている可能性もあるので、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」は、相続が始まれば早めに取り寄せましょう。

2-2.相続人全員の現在の戸籍謄本

「相続人全員の現在の戸籍謄本」では、相続人が現在も生存していることを確認します。ただし、相続人が被相続人と同じ戸籍に入っていて、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」に相続人も載っていれば、改めてその相続人の戸籍謄本を取り寄せなくてもよい場合があります。

3.戸籍謄本を取り寄せる方法

続いて、戸籍謄本を取り寄せる方法を具体的にご紹介します。

3-1.必要な戸籍謄本を確認する

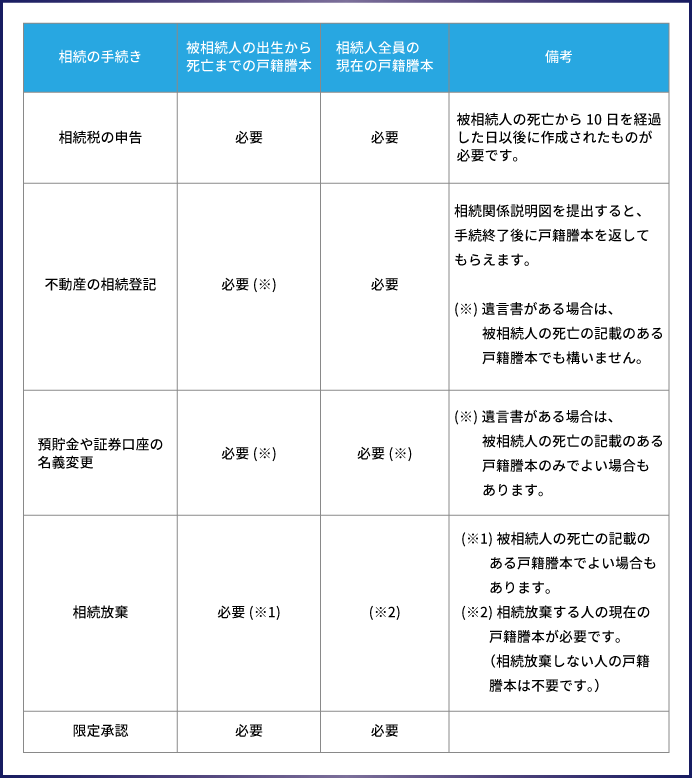

戸籍謄本の提出が必要となる相続の手続きのうち、主なものを【表1】にまとめました。【表1】をもとに、あなた自身の相続の実情にあわせて必要な戸籍謄本を確認しましょう。戸籍謄本は、原本の提出を求められる場合もあれば、原本を呈示すればコピーの提出でよい場合もあります。詳しくは手続きをする窓口で確認してください。

【表1】戸籍謄本の提出が必要となる相続の手続き(主なもの)

3-2.本籍地の市区町村役場に請求する

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求します。市区町村役場に直接出向くほか、郵送で請求することもできます。

本籍地は現住所と異なることが多いため、あらかじめ確認しておきましょう。本籍地がわからない場合は、本籍地の記載がある住民票(被相続人の場合は住民票除票)の写しを取り寄せて確認します。

結婚や転籍などで本籍地が異なる市区町村に移っている場合は、前の本籍地がある市区町村役場にも戸籍謄本を請求する必要があります。このように、戸籍をさかのぼるにつれて他の市区町村に請求しなければならないケースもあるため、早めに手配することをおすすめします。

市区町村役場で請求する場合

市区町村役場に直接出向いて戸籍謄本を請求する場合は、次のものが必要です。

- 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載)

- 印鑑(朱肉を使う印鑑であれば認印でも可)

- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

請求者と被相続人の関係が戸籍から確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が必要です。また、代理人が請求する場合は、委任状のほか代理人の本人確認書類も必要です。

戸籍交付申請書にはあらかじめ必要事項を記載しておくと手続きはスムーズですが、難しい場合は、窓口でどのような戸籍謄本が必要かを伝えて職員の指示に従えばよいでしょう。

郵送で請求する場合

郵送で戸籍謄本を請求する場合は、次のものを本籍地の市区町村役場に郵送します。

- 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載のうえ、印鑑を押印)

- 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー)

- 手数料に相当する定額小為替

- 返信用封筒と切手

手数料は「3-3.戸籍謄本の交付手数料は1通分では済まない」でお伝えしますが、手数料の定額小為替が不足すると、余計なやり取りがある分、取り寄せに時間がかかってしまいます。少し多めに同封しておくとよいでしょう。返信用の切手についても同様です。

このほか、市区町村役場で請求する場合と同様に、請求者と被相続人の関係が確認できる戸籍、委任状、代理人の本人確認書類のコピーが必要になることもあります。

参考:戸籍謄本は郵送でも取り寄せられる!その具体的な方法を解説

専門家に依頼することもできる

戸籍の取り寄せが難しいと感じる場合や、市区町村役場の窓口が空いている平日の日中に時間が取れない場合などは、戸籍の取り寄せを行政書士や司法書士などの専門家に依頼するとよいでしょう。

戸籍の取り寄せを専門家に依頼する場合は数万円程度の報酬がかかりますが、相続人は戸籍を取り寄せる苦労から解放されます。「4.大量の戸籍謄本が必要となる事例」でご紹介するように、戸籍が大量に必要になる場合は、もれなく戸籍謄本を取り寄せるためにも専門家に依頼することをおすすめします。

なお、戸籍の取り寄せを専門家に依頼する場合は、委任状が必要になります。

>>【相続専門】相続手続き・手続き用書類の収集なら司法書士法人チェスターへ

3-3.戸籍謄本の交付手数料は1通分では済まない

戸籍謄本の交付手数料は1通あたり450円です。古い戸籍である改製原戸籍謄本や除籍謄本の交付手数料は1通あたり750円です。通常、出生から死亡までの戸籍謄本は何通かに分かれるので、その分だけ手数料が必要になります。

ここで、出生から死亡までの戸籍謄本が何通かに分かれる理由をお伝えします。

戸籍は、法改正や戸籍記録のコンピューター化などにより、これまでに何度か書き換えが行われています。戸籍の書き換えが行われた場合、新しい戸籍には過去の記録が載らないことがあり、書き換えられる前の古い戸籍までさかのぼって確認する必要があります。この古い戸籍を改製原戸籍といいます。

また、一つの戸籍に記録されていた人が死亡、結婚、転籍などによって、全員が戸籍から除かれた場合は、戸籍が空になります。この空になった戸籍の謄本を除籍謄本といいます。除籍謄本も過去の記録を確認するために必要となります。

出生から死亡までの戸籍謄本を請求すると、現在の戸籍のほか改製原戸籍謄本や除籍謄本が含まれ、結果として何通かに分かれることになってしまいます。

4.大量の戸籍謄本が必要となる事例

被相続人の配偶者と子供が相続するケースでは、ここまでお伝えしてきた「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」があれば十分です。

しかし、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」以外の戸籍謄本が必要になることもあります。たとえば、相続人となるべき子供が先に亡くなっていて孫が代わりに相続する代襲相続や、相続人となる子供がおらず親も亡くなっていて兄弟姉妹が相続する場合などです。

これから具体例をご紹介しますが、これらのケースが組み合わさると大量の戸籍謄本が必要になり、取り寄せるだけでも大変な手間がかかります。

4-1.相続人が亡くなっている場合(代襲相続)

被相続人が亡くなったときに、すでに相続人が亡くなっていることがあります。このような場合、亡くなった相続人に子供がいれば、その子供が相続人となります。これを代襲相続といいます。

代襲相続では、「亡くなった相続人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本」と「代襲相続人全員の現在の戸籍謄本」も必要になります。これらの戸籍謄本で誰が代襲相続できるかを確認します。

4-2.兄弟姉妹が相続人になる場合

配偶者の有無にかかわらず、被相続人に相続人となる子供がなく、直系尊属(実の親や祖父母など)も亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合は、次の事項を確認しなければなりません。

- 被相続人に相続人となる子供がいないこと

- 被相続人の直系尊属が亡くなっていること

- 被相続人と兄弟姉妹の関係

被相続人に相続人となる子供がいないことは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」で確認できます。

被相続人の直系尊属が亡くなっていることは、被相続人の直系尊属の死亡の事実がわかる戸籍謄本を取り寄せれば確認できます(実際には次にご紹介する「被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本」を取り寄せます)。

被相続人と兄弟姉妹の関係は「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」でも確認できますが、異父母の兄弟姉妹がいないとも限りません。そこで、「被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本」も必要になります。

このように、兄弟姉妹が相続する場合は、少なくとも被相続人、被相続人の父と母の3人分の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。それに加えて「相続人全員の現在の戸籍謄本」も必要となるため、場合によっては必要な戸籍謄本が50通にのぼることもあります。

5.期限がある手続きで使用する場合は早めに対応しましょう

家族が亡くなった直後は相続の手続きにはなかなか気が向かないものです。しかし、相続放棄や限定承認の手続きは被相続人が亡くなってから3か月、相続税申告は10か月という期限があるため、それらの手続きで使用する場合は戸籍謄本の手配はできるだけ早く始めましょう。

特に被相続人の出生から死亡までに何度も戸籍の移動がある場合や本籍の市区町村が変わっている場合には、その内容を読み解きながら複数の役場に戸籍の請求をする必要があるため時間がかかります。

相続税申告や相続放棄の手続きを税理士や司法書士といった専門家に依頼する場合は、良心的なオプション価格で戸籍収集も請け負ってもらえるところもあるため確認してみると良いでしょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続手続き編