養子縁組による相続トラブルを回避!【パターン別】

養子縁組をしたことで、相続の際に養子と実子や親族がトラブルになることは少なくありません。

養子縁組の理由はさまざまですが、養子縁組により本来財産を受け取れた相続人が相続できなくなったり、受け取れる財産が減ってしまったりすることがあります。その結果、全員が納得する遺産分割をすることができずにもめてしまうことも。その後の折り合いが悪くなることは、できれば避けたいですよね。

また、離婚や不仲のために関係が悪化した時に、養子縁組を解消したくてもできない、解消の手続きをしていなかったという理由で起こるトラブルもあります。養子の代表的なパターンと注意点を知っておくことで相続トラブルを回避しましょう。

相続トラブルが多い養子縁組の関係性

養子縁組は、血縁関係のない人とも法律上の親子関係を結べる制度です。そのため、親戚間や祖父母と孫、ひいては同性のパートナー同士などでもしばしば活用されます。

「親子関係を結びたい」「同じ苗字になりたい」「遺産を相続させたい」「節税したい」など、養子縁組を利用する理由はさまざま。

その分、養子縁組をしたことによる相続トラブルが多岐に渡るのも事実です。つまり「だれと」「どのような理由で」養子縁組するかによって、注意すべきポイントが変わります。

たとえば節税を目的として孫と養子縁組を組んだものの、第一順位の法定相続人である娘や息子の相続財産が減ってしまいトラブルになるといった事例は珍しくありません。他にも養子縁組にさまざまなリスクが発生します。後からトラブルになる前に、あらかじめ注意点を把握しておきましょう。

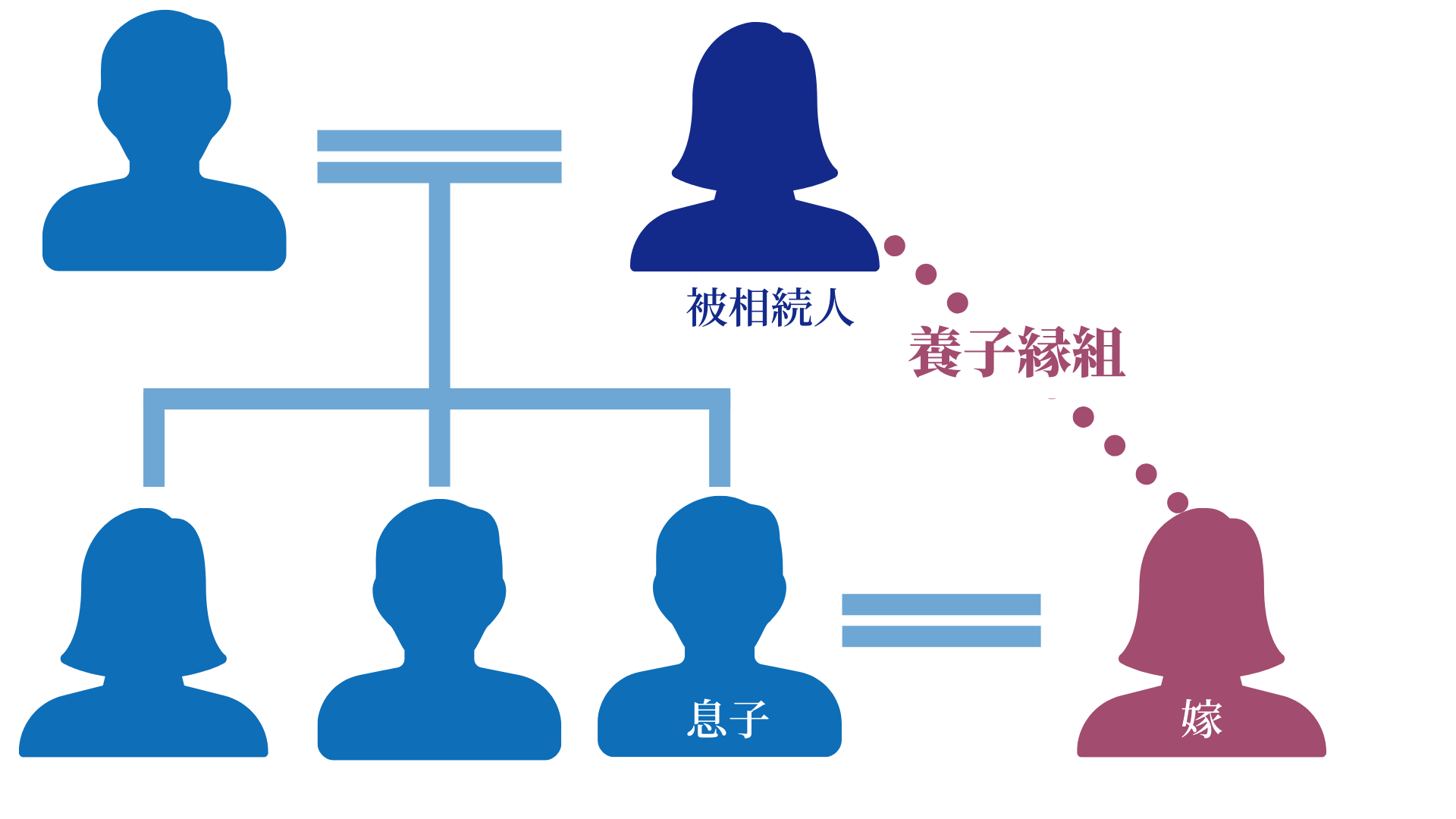

1.子どもの配偶者

▲子どもの配偶者と養子縁組したときの関係図

▲子どもの配偶者と養子縁組したときの関係図

たとえば、自分を介護してくれた息子の嫁に遺産を残すため養子縁組をすることは、よくあります。同居している子どもの配偶者が献身的に自分を支えてくれたため、実子よりも多くの財産を遺したいと考える人もいます。他にも、歴史のある家柄で、家系を守るために養子縁組を活用することもあります。

通常、法定相続人とされるのは配偶者や子ども、直系尊属にあたる父母などで、子どもの配偶者は含まれません。しかし、養子縁組すれば自分の娘や息子と同じ立場で、遺産相続させられるのです。

子どもの配偶者なら、すでに結婚と同時に苗字も変わっているため姓が変わるデメリットもありません。

注意点-子の兄弟1人当たりの相続分が減る

養子縁組した相手とは、法律上「親子」関係にあたります。つまり、実の子どもが増えたのと同じで、限られた遺産を分ける頭数が増えるということです。結果、本来相続できるはずだった1人当たりの財産は減ってしまいます。配偶者が養子縁組している子どもはさておき、それ以外の子どもは面白くないでしょう。

そのため、子どもが複数人いる場合は、あらかじめ全員に養子縁組のことを周知して了解を取っておくと安心です。

なお、万が一養子縁組した人と子どもが離婚しても、養子縁組の関係は継続されるため注意しましょう。養子縁組を解消するには、別途両者間で協議のうえ役所で手続きを行なうか、裁判所を介した離縁の手続きが必要となります。

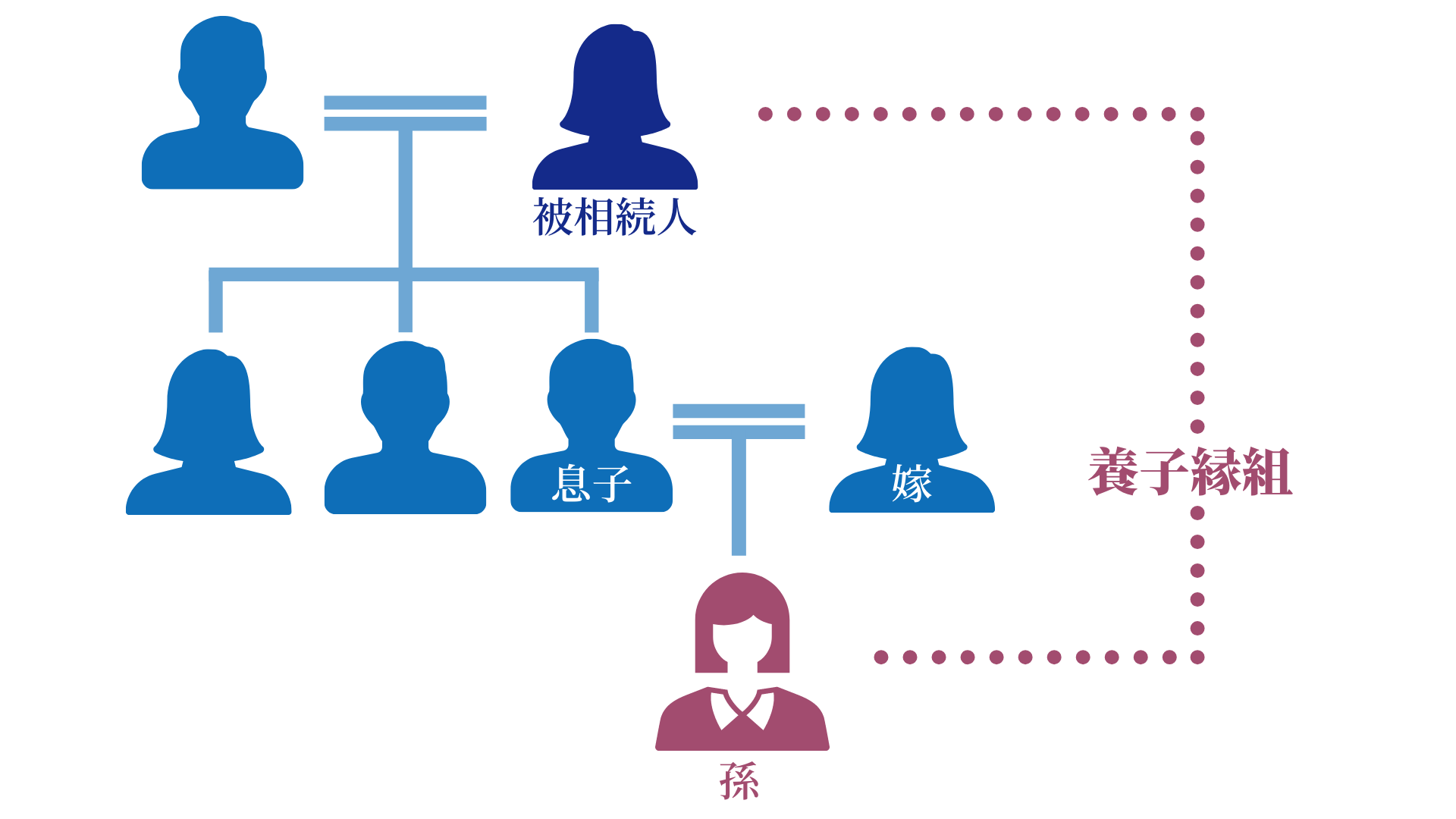

2.自分の孫

▲自分の孫と養子縁組したときの関係図

▲自分の孫と養子縁組したときの関係図

孫と養子縁組する人の多くは、相続税対策を目的としていることが多数。

孫を実質上の子として法定相続人にカウントすることで、相続税の基礎控除額と生命保険、退職手当金の非課税額が大きくなるのです。つまり、相続税を払わずに受け取れる財産が増えることになります。

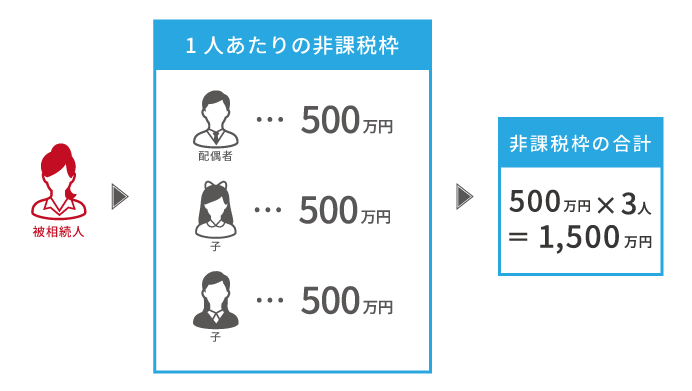

▲生命保険の非課税枠

▲生命保険の非課税枠

また、孫と養子縁組すると、相続税の税率が下がる場合も。遺産の額が大きく、実の子どもに相続税で負担をかけてしまいそうな場合に有効な方法です。

注意点-自分の子の相続分が減る

孫と養子縁組すると、法定相続人が増える分遺産を分割する頭数が増えることも忘れてはいけません。養子縁組した孫も相続人としてカウントされるため、自分の子どもたちの相続分は当初よりも減ることになります。このことから子ども同士で相続トラブルが起きることもしばしば。

また養子縁組した孫は、相続税額が2割増しとなるため注意が必要です。民法において被相続人の配偶者、親、子ども以外が相続する場合は、相続税が2割加算されるという決まりがあります。

ただし、すでに養子縁組を組んだ孫の親(被相続人の子ども)が亡くなっている場合は、孫は代襲相続人となっているため2割加算の適用外です。

なお民法上は養子の人数に制限がありません。ただし、相続税法上、法定相続人の人数制限規定において、法定相続人としてカウントできる養子の人数は、被相続人に実子がいる場合1人のみとなります。つまり孫が複数いる場合は、全員を法定相続人として遺産分割に含めることはできません。

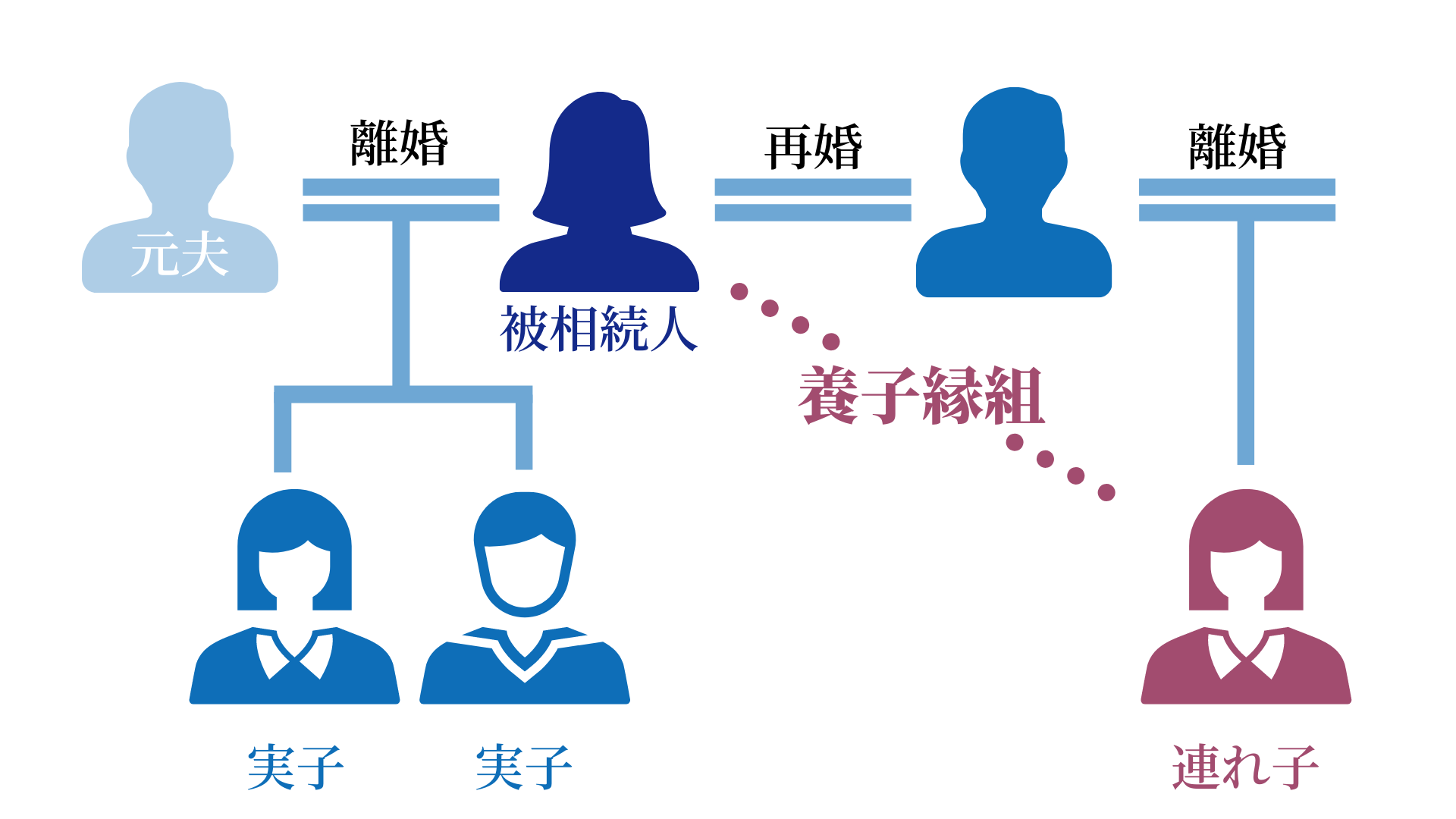

3.結婚相手の連れ子

▲結婚相手の連れ子と養子縁組したときの関係図

▲結婚相手の連れ子と養子縁組したときの関係図

一般的に、結婚相手の連れ子と養子縁組するのは、実子と同じ権利義務を持たせるという意味があります。

実の子どもに対し、親は扶養義務という責任を負います。しかし、連れ子の場合扶養義務があるのは元の夫、もしくは妻にあたるのです。再婚をふまえて、実子と同等の関係性を築きたい場合に養子縁組という手段を取る人は多くいます。

また、「特別養子縁組」という手段を取れば、実の親との関係を絶った上で法律上の親子関係を築くことも可能です。

注意点-離婚しても養子縁組が解消されない

連れ子と養子縁組すると、配偶者が元の夫または妻から受け取っている養育費が減額される可能性があります。

また万が一結婚相手と離婚しても、養子縁組は継続されます。そのため、配偶者同士は他人に戻れても、養子縁組をした当事者間では親子関係が続くのです。

養子縁組は解消するための手続きも用意されていますが、離婚する段階では両者の話し合いが難しい場合もしばしば。そうなると裁判所を介した手続きによって養子縁組を解消することになります。

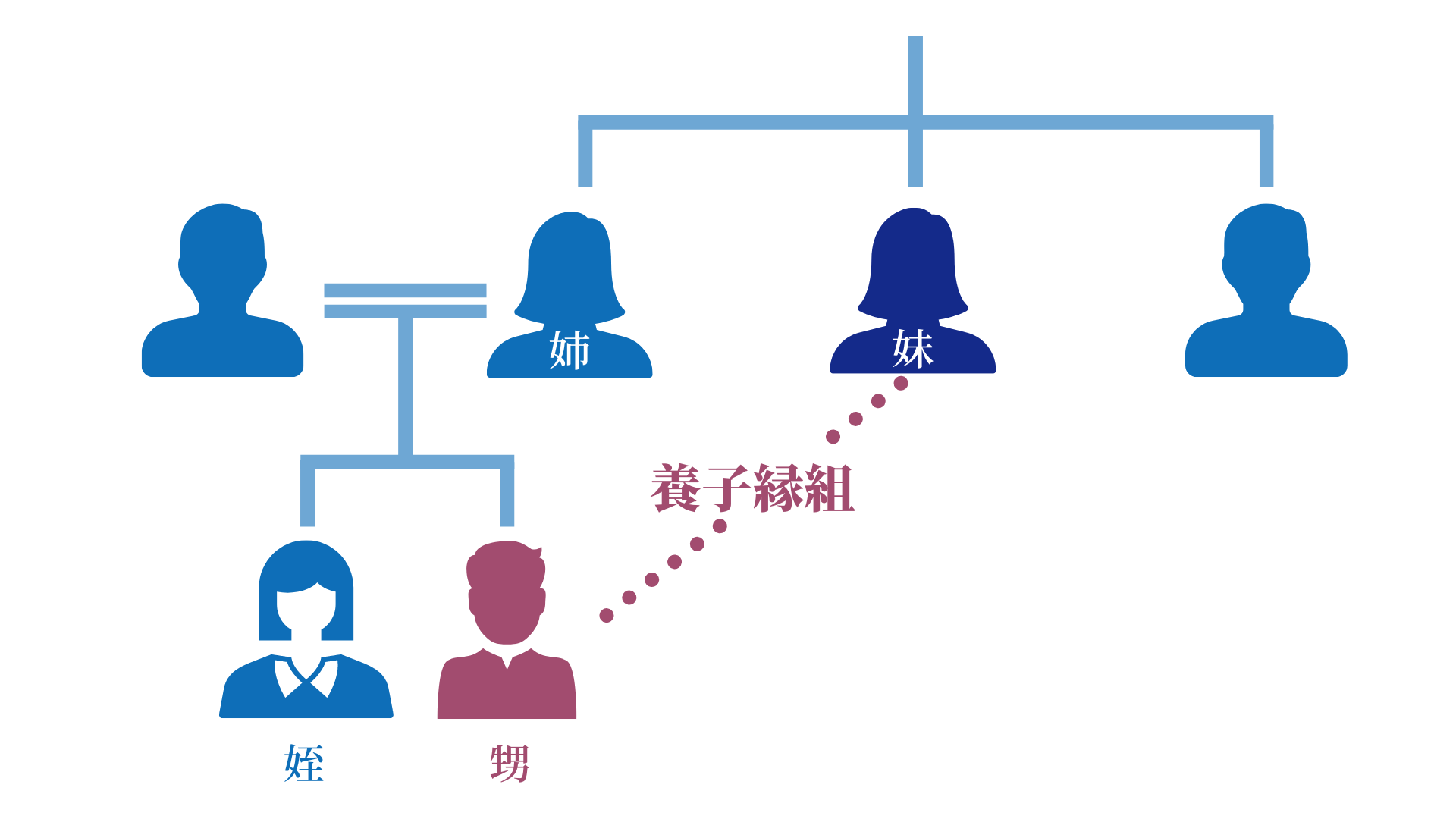

4.甥や姪

▲甥や姪と養子縁組したときの関係図

▲甥や姪と養子縁組したときの関係図

独り身で生活していた自分の面倒を見てくれた甥や姪に財産を遺したいという想いから、養子縁組を選択する人は少なくありません。

また自身に子どもがおらず、親も他界している場合の法定相続人は自分の兄弟です。しかし、兄弟が高齢だと自分の財産を相続して間もなく亡くなり、結果的に甥や姪が相続する、という状況も考えられます。これでは2重に相続税がかかってしまうため、はじめから甥や姪と養子縁組して自分の財産を直接相続させるという人もいるのです。

注意点-相続税が増える可能性がある

相続人には優先順位があり、子どもは第一順位です。一方兄弟は子どもや父母の後、第三順位となります。たとえば自分に兄弟が3人いて、1人の姪と養子縁組したと仮定しましょう。養子(子ども)の相続順位が最も高いため、法定相続人は姪1人となり兄弟3人は相続人から外れます。

結果、相続人が減った分、基礎控除額が減って相続税が高くなる可能性があるのです。

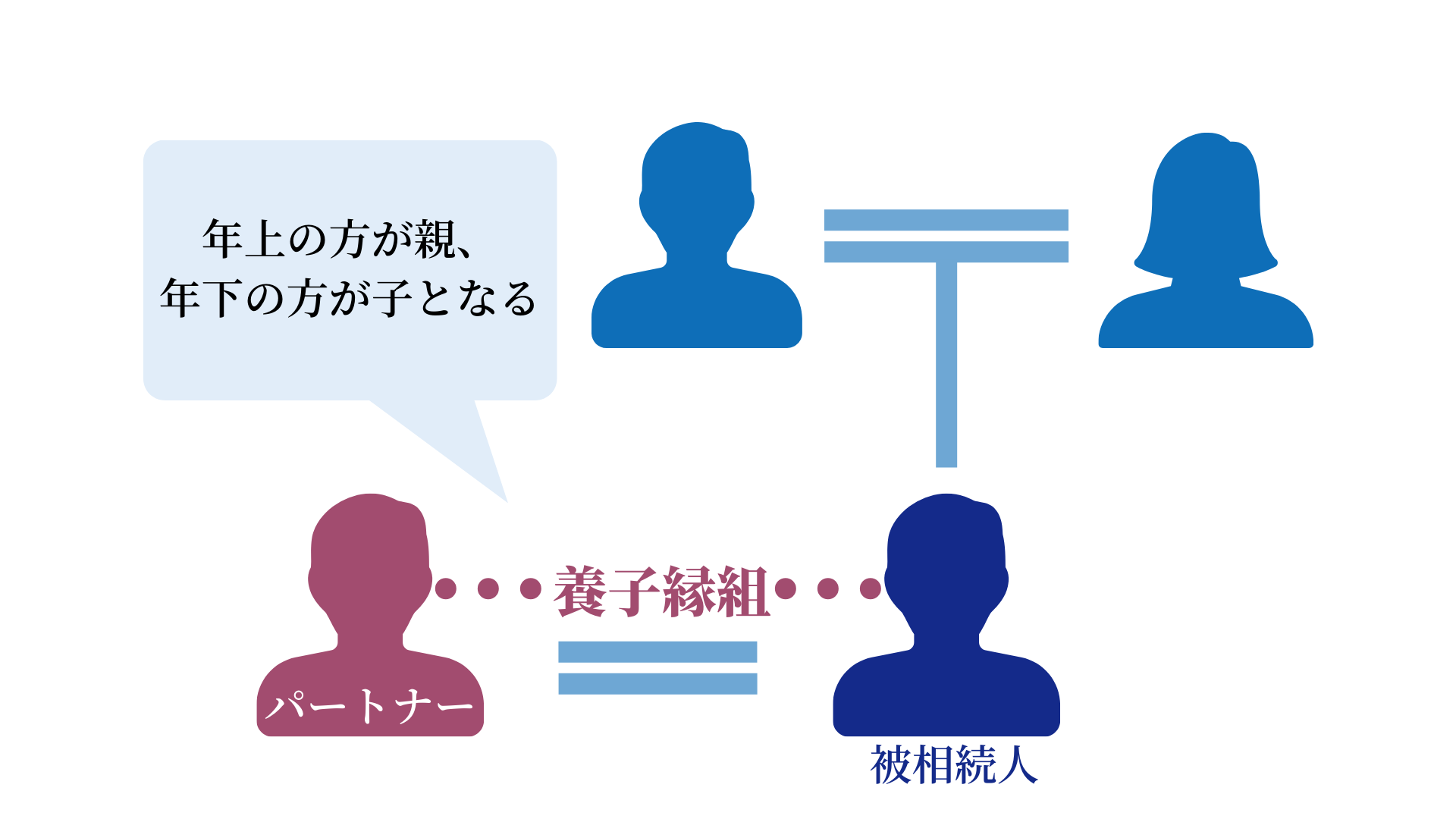

5.同性パートナー

▲同性パートナーと養子縁組したときの関係図

▲同性パートナーと養子縁組したときの関係図

同性のパートナーと養子縁組する人は増えています。現在の日本では同性の結婚が認められていませんが、養子縁組を活用することでパートナーと同じ苗字を名乗れます。さらに親子という関係性ではあるものの、法律上家族としての関係を築くことも可能です。

自分に何かあったときは同性のパートナーに遺産を相続してほしい、といった場合などに養子縁組は有効な手段といえます。

注意点-結婚できない可能性がある

現在の日本において、同性パートナー同士の養子縁組にはさまざまなメリットがあります。しかし将来的に同性婚が認められたときに、養子縁組で親子関係にあると結婚できない可能性があるのです。

また同性パートナーと養子縁組すると、同性パートナーが第一順位の法定相続人となります。結果、直系尊属の関係にある両親や祖父母、兄弟に渡る相続分がなくなるというデメリットも。後からトラブルにならないためにも、あらかじめ家族や親族に養子縁組のことを周知しておく必要があります。

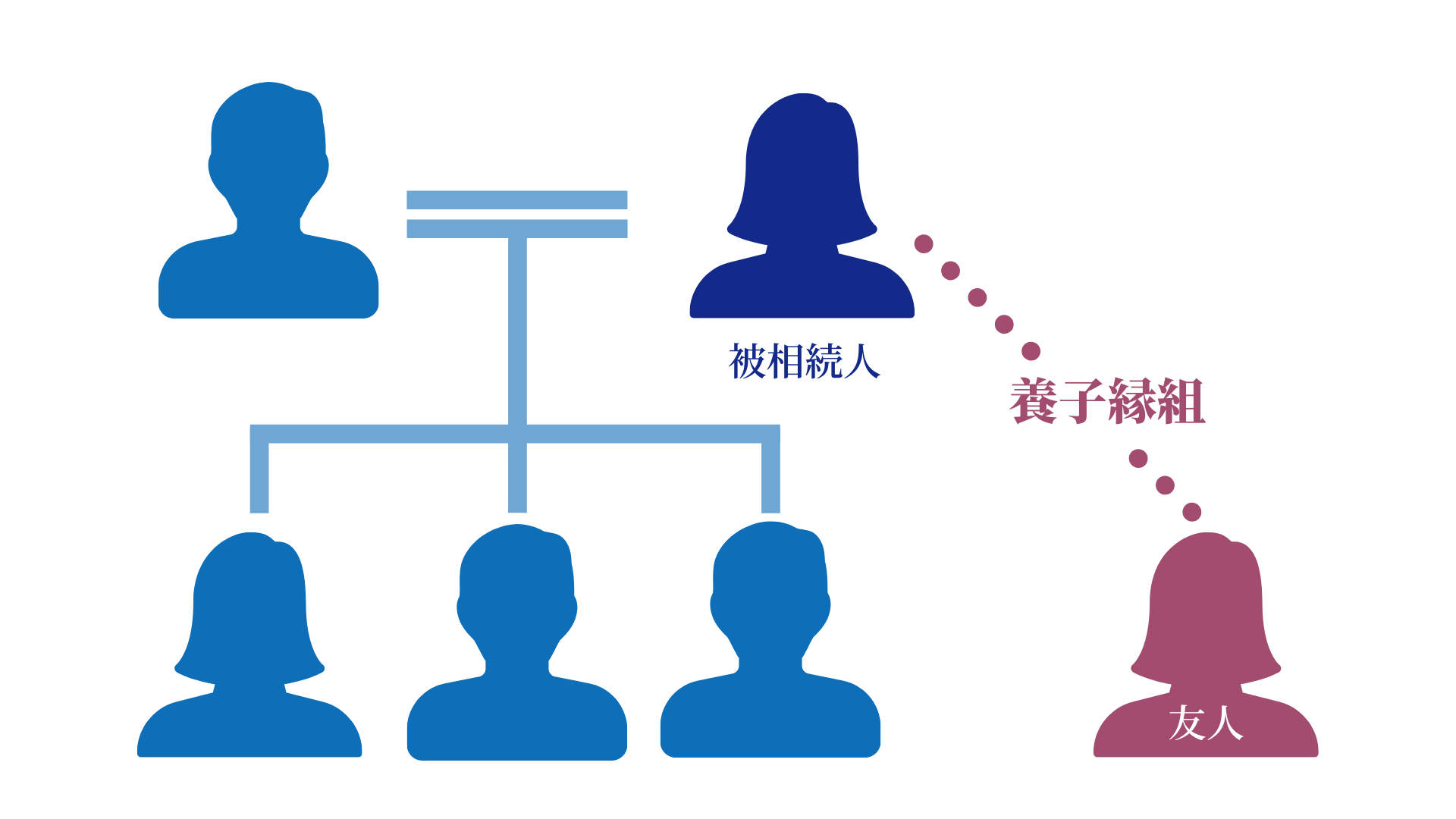

6.知人や友人

▲知人や友人と養子縁組したときの関係図

▲知人や友人と養子縁組したときの関係図

お世話になった人に財産を遺す目的で、知人や友人と養子縁組する人もいます。また身寄りがなく相続人がいないため、親しい誰かに財産を渡したいという人も。

場合によっては、実の家族に財産を相続してほしくない場合に、親しい友人との養子縁組を希望するケースもあります。養子縁組は両者の同意さえあれば他の制限はなく、誰とでも組むことが可能です。

注意点-養子縁組で苗字が変わる

養子縁組すると、養子になった人の苗字が変わります。相手の苗字が変わることについては慎重に検討しなければなりません。特に相手に家庭がある場合は、当事者だけでなく相手の家族の同意も必要でしょう。

また、遺産相続だけを目的とした養子縁組は、のちに無効を主張されてしまう場合もあります。特に相続人(家族)がいながら友人や知人と養子縁組して遺産相続する場合、家族と養子が遺産を巡ってトラブルになることも考えられます。

養子縁組の相続トラブルを起こさないための3つの対策

養子縁組は、自分以外にも相手やその家族まで関係する手続きです。一度手続きを完了させてから後悔することがないよう、あらかじめトラブルが起きないよう対策を取ることが重要です。

1.家族・親族からの理解が得られるように事前に説明しておく

養子縁組において大きな懸念事項となるのが、家族や親族が関係するトラブルです。特に相続においては養子と家族で問題が発生しやすくなります。このようなトラブルを防ぐには、事前の情報共有と、全員の認識を合わせることが重要です。

養子縁組することをはじめ、養子縁組するとどうなるのか全員が把握できるように話し合いの場を設けるとよいでしょう。

2.遺言書による財産分配を行う-書き直しや撤回もできる

親子関係を築く目的でなく、単純に財産を特定の人に渡したい場合は遺言を作成するという手段もあります。養子縁組では相手の苗字が変わったり、親子としての権利義務が発生するのに対し、遺言書は遺言者の意志1つで細かな財産の分配を指定できます。

また、養子縁組の解消にはやや複雑な手続きが必要となるものの、遺言書はいつでも書き直しや撤回が可能です。

3.養子縁組を解消する方法や手続きを知っておく

万が一のときのために、養子縁組を解消する方法やその手続きを押さえておきましょう。養子縁組を解消するには、協議離縁・調停離縁・判決離縁・死後離縁という4つの方法があります。

最も手軽なのは当人同士で話し合い、養子離縁届を役所に提出する方法です。話し合いが難航する場合は、家庭裁判所を通じて調停離縁や判決離縁という手段を検討します。

どちらかが亡くなっており当事者の1人が関係を解消したい場合、家庭裁判所に許可審判を申し立てれば死後離縁という形で養子縁組を解消可能です。

養子縁組やトラブル対策について心配なことは専門家に相談しよう

養子縁組をしたり遺言書を作成すると、身分関係や財産関係に変化が起きます。これにより、予期せぬトラブルが発生することもしばしば。そのため、少しでも心配があれば専門的な知識のある司法書士法人への相談をおすすめします。

税理士法人チェスターなら、遺言書による財産分配の相談も可能。相続内容に対する不満を減らすことができます。また、養子縁組みの相続で実際にトラブルが発生してしまった場合は、CST法律事務所にて承っています。実績豊富な弁護士が、問題解決に向けて親身にサポートいたします。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編