親が死亡したときに必要な手続きを解説【チェックリストつき】

親が死亡したときは、非常に多くの届け出や手続きが必要になります。

種類が多いだけでなく、届け出先や手続きを行う場所もまちまちなので、「いつまでに」「どの手続き」が必要であるかを把握しておくことが大切です。

役所では死亡届など戸籍の届け出のほか、年金や健康保険に関する手続きも必要です。

死亡保険金の請求や、身の回りのサービスを止める手続きもしなければなりません。

そのほか、親の遺産を相続するためにもさまざまな手続きが必要で、場合によっては相続税の申告も必要になります。

この記事では、親が死亡したときのさまざまな手続きについて、期限や必要書類もあわせて詳しくお伝えします。

手続きをする遺族が会社などで勤めている場合は、役所や金融機関の窓口が開いている平日の日中にはなかなか時間が取れないかもしれません。この記事を参考にして、届け出や手続きを計画的に進めていきましょう。

この記事の目次

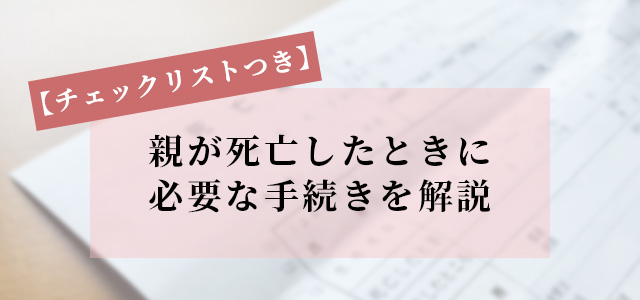

1.親が死亡したときの手続きチェックリスト

はじめに、親が死亡したときに必要な届け出・手続きの流れを示したチェックリストをご紹介します。

実際に手続きをする順番は多少前後しても構いませんが、「期限がある手続き」と「お金をもらう手続き」はできるだけ早く済ませることをおすすめします。

【ご注意】

この記事では、高齢の親が死亡したときに必要とされる一般的な手続きをご紹介しています。

個々の事情によって手続きが異なる場合があるほか、追加で書類の提出が必要になることもあります。

個別の相続手続きについては、前もって関係機関に確認することをおすすめします。

親が死亡したときの届け出・手続きチェックリスト

2.死亡後すぐに必要な手続き

死亡後すぐに必要な手続きは葬儀社が代わりに行うことが多いですが、念のため手続きの流れを確認しましょう。

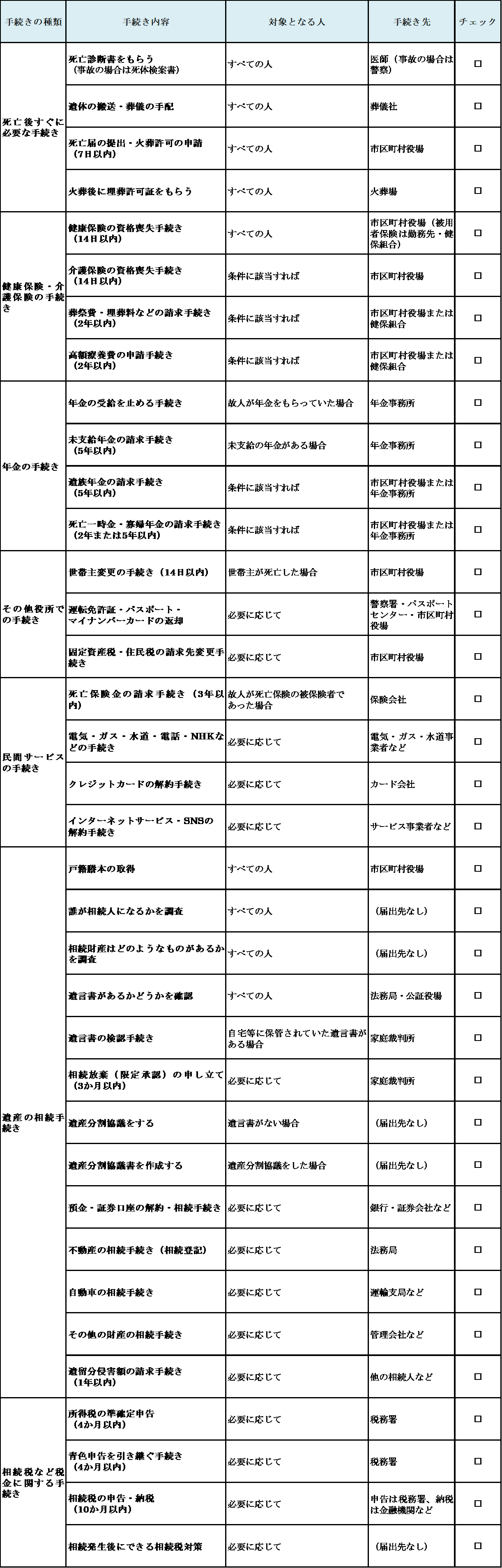

2-1.死亡診断書をもらう

| 手配の時期 | 死亡後速やかに |

|---|---|

| 依頼先 | 死亡を確認した医師(事故の場合は警察) |

親が死亡したときは、まず医師に死亡診断書を発行してもらいます。

死亡がわかった日または次の日までにもらうようにしましょう。

診療を受けていた傷病以外の原因(事故など)で亡くなった場合は「死体検案書」として発行されます。

相続の手続きでは死亡診断書と同じ効力があります。

死亡診断書(死体検案書)は死亡届と同じ用紙になっていて、死亡届を提出すると死亡診断書は手元に残りません。

このあとの手続きでは、死亡診断書が必要になるものがいくつかあります。

何枚かコピーを取っておくようにしましょう。

2-2.遺体の搬送・葬儀の手配

| 手配の時期 | 死亡後速やかに |

|---|---|

| 依頼先 | 葬儀社など |

| その他 | 依頼する葬儀社を決めきれない場合は、ひとまず遺体の搬送だけ依頼する。 |

続いて遺体の搬送と葬儀の手配を行います。

多くの場合、葬儀の準備や進行は葬儀社に依頼します。

病院で亡くなった場合は、遺体を速やかに自宅などに搬送しなければなりません。

葬儀をどの葬儀社に依頼するか決めきれない場合は、ひとまず遺体の搬送だけ依頼することもできます。

葬儀を依頼する葬儀社を選べば、あとは葬儀社の指示に従って手配を進めます。

ただし、葬儀の形態や会葬者のおおよその人数、返礼品(香典返し)の品目など自身で決めなければならない項目もたくさんあります。

故人の生前の意思を尊重したうえで、あとでトラブルにならないように家族や親族とも相談して決めるようにしましょう。

なお、葬儀の費用をめぐっては、葬儀社とトラブルになる事例もあります。

応対が丁寧であるか、地域での評判がよいか、費用の見積もりについて説明があるかなどを基準に葬儀社を選ぶことをおすすめします。

親が葬儀社の会員になっていた場合は、葬儀費用が積み立てられていたり、葬儀費用の割引を受けられたりするかもしれません。

生前の話を思い出すか郵便物を探すなどして調べてみましょう。

2-3.死亡届の提出・火葬許可の申請(7日以内)

| 届出の期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |

|---|---|

| 届出先 | 死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 (国外で死亡したときは、3か月以内に滞在国の大使館、総領事館または本籍地の市区町村役場に提出) |

| 届出できる人 | 故人の親族、同居者、家主、地主、後見人など |

| 必要書類 | 死亡診断書または死体検案書(死亡届と同じ用紙) |

| その他 | 同時に火葬許可申請書も提出する |

死亡届は、死亡がわかった日から7日以内に市区町村役場に提出しなければなりません。

死亡届の提出は葬儀社が代わりに行うことが一般的ですが、用紙への記入は遺族が自ら行います。

死亡届は死亡診断書と1枚の用紙になっているので、死亡診断書をもらったら死亡届に必要事項を記入します。

死亡届の書き方は下記の記事をご覧ください。

(参考)3分でわかる死亡届の書き方~この通り書けば提出できます!

遺体を火葬するときは火葬許可証が必要です。死亡届の提出と同時に火葬許可の申請も行います。

2-4.火葬後に埋葬許可証をもらう

| 手配の時期 | 火葬のとき |

|---|---|

| 依頼先 | 火葬場(斎場) |

| その他 | 正式には火葬したことを証明する「火葬証明書」であるが、納骨に必要であることから一般に「埋葬許可証」と呼ばれる。 |

遺体を火葬するときは火葬場に火葬許可証を提出し、火葬が終われば埋葬許可証をもらいます。

埋葬許可証は納骨のときに必要になるため、遺骨のそばで保管するなどして紛失しないようにしましょう。

3.健康保険・介護保険の手続き

葬儀が終わると、次に健康保険・介護保険の手続きを行います。

健康保険・介護保険の資格を取り消す手続きは、死亡届を出せば自動的に行われる場合もあります。

ただし、遺族に葬祭費や埋葬料が支給される場合があるため窓口で確認するとよいでしょう。

生前の治療費が高額になった場合は、高額療養費を申請することができます。

故人が亡くなった後に遺族が支払った治療費も対象になります。

3-1.健康保険の資格喪失手続き(14日以内)

| 手続きの期限 | 死亡から14日以内 (健康保険(被用者保険)は死亡から5日以内) |

|---|---|

| 提出先 | 故人の住所地の市区町村役場 (健康保険(被用者保険)は勤務先・健保組合) |

| 必要書類 | 資格喪失届、保険証、死亡を証明する戸籍謄本等、マイナンバーカード等、印鑑、届出人の本人確認資料 など |

| その他 | 葬儀が済んでいれば同時に葬祭費や埋葬料も請求する |

故人の健康保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度)については、資格喪失の手続きをして健康保険証を返却します。

具体的な手続き方法は市区町村によって異なるため、それぞれの窓口で確認してください。

世帯主が死亡したときは家族全員分の健康保険証も返却します。

家族は新たに世帯主を決めて国民健康保険に加入するか、会社などに勤めている人の扶養家族として健康保険(被用者保険)に加入しなければなりません。

国民健康保険の資格喪失手続きについては、下記の記事もご覧ください。

(参考)国民健康保険資格喪失届は死亡から14日以内に届け出を

故人が会社などに勤めていて勤務先の健康保険(被用者保険)に加入していた場合は、死亡から5日以内に資格喪失手続きをする必要があります。通常は、勤務先に死亡を届け出ればその後の手続きは不要です。

ただし、退職後に任意継続で被用者保険に加入していた場合は、協会けんぽまたは健康保険組合に届け出る必要があります。

3-2.介護保険の資格喪失手続き(14日以内)

| 手続きの期限 | 死亡から14日以内 |

|---|---|

| 提出先 | 故人の住所地の市区町村役場 |

| 必要書類 | 資格喪失届、介護保険被保険者証など |

| その他 | 介護保険料が再計算され請求または還付が行われる |

故人の介護保険については、健康保険と同様に資格喪失の手続きをして介護保険被保険者証を返却します。

要介護(要支援)認定申請中の人が死亡した場合は、申請の取り下げが必要になることがあります。

詳しくは各市区町村の窓口で確認してください。

3-3.葬祭費・埋葬料などの請求手続き(2年以内)

| 【葬祭費】故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合 | |

|---|---|

| 給付の金額 | 葬儀を行った喪主などに3~5万円(金額は市区町村によって異なる) |

| 請求の期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年以内 |

| 請求先 | 故人の住所地の市区町村役場 |

| 必要書類 | 故人の保険証、死亡診断書のコピーまたは埋葬許可証など (そのほか必要なものは要確認) |

| 【埋葬料・埋葬費】故人が勤務先の健康保険(被用者保険)に加入していた場合 | |

| 給付の金額 | 【埋葬料】故人に生計を維持されていて埋葬を行った人に5万円 【埋葬費】故人に生計を維持されていた人がいないとき、実際に埋葬を行った人に実費を支給(上限5万円) |

| 請求の期限 | 【埋葬料】死亡日の翌日から2年以内 【埋葬費】埋葬を行った日の翌日から2年以内 |

| 請求先 | 健保組合または勤務先 |

| 必要書類 | 埋葬料(費)支給申請書(事業主の証明を得たもの)、住民票など生計維持関係が確認できる書類(被扶養者以外が埋葬料を申請するとき)、埋葬費の明細書または領収証(埋葬費を申請するとき) (そのほか必要なものは要確認) |

| 【家族埋葬料】故人が健康保険(被用者保険)に加入している人の扶養家族であった場合 | |

| 給付の金額 | 故人を扶養していた被保険者に5万円 |

| 請求の期限 | 死亡日の翌日から2年以内 |

| 請求先 | 健保組合または勤務先 |

| 必要書類 | 埋葬料(費)支給申請書(事業主の証明を得たもの) (そのほか必要なものは要確認) |

国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険(被用者保険)からは、故人の葬儀に対して葬祭費・埋葬料などが支給されます。

故人が健康保険(被用者保険)に加入している人の扶養家族であった場合は、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。

請求手続きの期限は死亡または葬儀を行ってから2年以内ですが、資格喪失手続きや保険証の返却のときにあわせて手続きをしておくとよいでしょう。

3-4.高額療養費の申請手続き(2年以内)

| 申請の期限 | 診療月の翌月から2年以内 |

|---|---|

| 申請先 | 【国民健康保険・後期高齢者医療制度】市区町村役場 【健康保険(被用者保険)】協会けんぽ、健保組合 |

| 必要書類 | 高額療養費支給申請書、医療費の領収書、故人との続柄がわかる戸籍謄本等 (申請先によっては上記以外に添付書類が必要になる場合がある) |

| その他 | 故人が亡くなって遺族が支払った治療費も対象 |

故人の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合は、高額療養費制度によりその超えた部分が払い戻されます。

死亡のあとでも申請でき、期限は診療月の翌月から2年以内です。

年齢や所得、受診の状況によって医療費の自己負担限度額は異なります。

詳細は厚生労働省のホームページを参照してください。

(参考)厚生労働省ホームページ 高額療養費制度を利用される皆さまへ

4.年金の手続き

高齢の親が死亡したときは、年金の受給を止める手続きが必要です。

年金をもらい過ぎると後で返還を求められることがあるため、早めに手続きをしましょう。

故人と生計が同じであった遺族は、年金のうち未支給であった分をもらうことができます。

年金を止める手続きと同時に請求するとよいでしょう。

また、要件を満たせば遺族年金、死亡一時金、寡婦年金をもらうこともできます。

親が死亡したときの年金手続きについては、下記の記事もご覧ください。

(参考)相続発生後の年金手続きのポイント!ご家族が亡くなった時は、年金手続きを忘れずに

4-1.年金の受給を止める手続き

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 提出先 | 年金事務所または街角の年金相談センター |

| 必要書類 |

|

| その他 | 基礎年金番号とマイナンバーが結びついている場合は手続不要 |

故人が公的年金をもらっていた場合は、年金の受給を止める手続きが必要です。

ただし、基礎年金番号とマイナンバーが結びついている場合は手続きの必要はありません。

手続きが必要であるにもかかわらず、手続きが遅れて死亡日の翌月分以降の年金をもらった場合は、その分を返すよう求められることがあります。

4-2.未支給年金の請求手続き(5年以内)

| 請求の期限 | 死亡日の翌日から5年以内 |

|---|---|

| 請求先 | 年金事務所または街角の年金相談センター |

| 請求できる人 | 故人と同一生計の遺族が以下の順位で請求できる(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の三親等以内の親族) |

| 必要書類 |

|

公的年金は、死亡した月の分までもらうことができます。

しかし、実際には過去2か月分がまとめて支給されるため、死亡の直後ではまだ支給されていない年金(未支給年金)があります。

また、故人が年金をもらえるにもかかわらず支給を受けていなかった場合は、本来もらえるはずだった金額が未支給年金となります。

故人と同一生計であった遺族は、未支給年金をもらうことができます。

請求の期限は死亡日の翌日から5年以内ですが、早めに手続きをしておくとよいでしょう。

4-3.遺族年金の請求手続き(5年以内)

| 請求の期限 | 死亡日の翌日から5年以内 |

|---|---|

| 請求先 | 【遺族基礎年金のみ】死亡した人の住所の市区町村役場 【遺族厚生年金があるとき】年金事務所または街角の年金相談センター |

| 請求できる人 | 給付対象の遺族 |

| 必要書類 |

|

故人が家族の生計を維持していたとき、遺族は遺族年金をもらうことができます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、条件によってどちらか一方または両方をもらうことができます。

| 遺族基礎年金 | 遺族に18歳未満(18歳になって3月31日を経過するまで)の子供または障害のある20歳未満の子供がいる場合に支給。 子供のいない配偶者には支給されない。 |

|---|---|

| 遺族厚生年金 | 故人が厚生年金に加入していた場合に支給。 子供のいない配偶者や故人の父母なども対象。 |

遺族年金がもらえる条件や手続きについて詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

(参考)遺族年金はいつまで・いくらもらえる?支給条件などわかりやすく解説

4-4.死亡一時金・寡婦年金の請求手続き(2年または5年以内)

| 請求の期限 | 【死亡一時金】死亡日の翌日から2年以内 【寡婦年金】死亡日の翌日から5年以内 |

|---|---|

| 請求先 | 市区町村役場または年金事務所、街角の年金相談センター |

| 請求できる人 | 【死亡一時金】故人と同一生計の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順) 【寡婦年金】故人の妻 |

| 必要書類 |

|

| 給付の金額 | 【死亡一時金】12万円~32万円(故人が保険料を納めていた期間に応じて決定) 【寡婦年金】夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3 |

| その他 | 死亡一時金と寡婦年金はどちらかを選択 |

国民年金の第1号被保険者(主に自営業者)が死亡した場合は、第1号被保険者独自の給付として死亡一時金または寡婦年金をもらうことができます。

| 死亡一時金 | 故人が第1号被保険者であって遺族が遺族基礎年金をもらえない場合に支給 |

|---|---|

| 寡婦年金 | 第1号被保険者である夫が死亡して妻が遺族基礎年金をもらえない場合に妻が60歳から65歳になるまでの間支給 |

死亡一時金と寡婦年金の両方がもらえる場合は、どちらか一方を選択して受けることになります。

死亡一時金の請求期限は死亡から2年以内であるため、それまでにどちらをもらうか決める必要があります。

死亡一時金と寡婦年金がもらえる条件について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

(参考)遺族年金はいつまで・いくらもらえる?支給条件などわかりやすく解説

5.その他役所での手続き

健康保険と年金の手続き以外にも役所での手続きが必要なものがあります。

5-1.世帯主変更の手続き(14日以内)

| 届出の期限 | 世帯主の死亡から14日以内 |

|---|---|

| 届出できる人 | 新しい世帯主、同じ世帯の人または代理人 |

| 届出先 | 居住地の市区町村役場 |

| 必要書類 |

|

| その他 | 誰が世帯主になるかが明らかな場合は届出不要 |

世帯主が死亡した場合は、14日以内に居住地の市区町村役場に新しい世帯主を届け出ます。

手続きの方法は、下記の記事を参照してください。

(参考)『世帯主変更届』とは世帯主が死亡した場合に新しい世帯主を届け出る手続き

世帯員が1人になった場合や親と15歳未満の子供だけの場合など、誰が世帯主になるかが明らかな場合は届け出の必要はありません。

5-2.運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返却

| 返却の期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 返却先 | 【運転免許証】最寄りの警察署 【パスポート】都道府県のパスポートセンター 【マイナンバーカード】市区町村役場(返却不要の場合もある) |

| 必要書類 | 【運転免許証】死亡診断書のコピー 【パスポート】戸籍謄本など死亡の事実がわかる書類 |

| その他 | 運転免許証とパスポートは失効の処理をしたうえで返してもらえることもある |

故人の運転免許証・パスポートは各種手続きの本人確認に使われます。

悪用を防ぐためにも早めに返却することをおすすめします。

マイナンバーカードは、のちの相続手続きで必要になる場合もあるため、しばらくの間は大切に保管しましょう。

相続手続きが済んだ後で返却が必要かどうかは、自治体によって対応が分かれています。

5-3.固定資産税・住民税の請求先変更手続き

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 届け出先 | 納税先の市区町村役場 |

故人が納めるはずだった固定資産税と住民税は、遺族が代わりに支払います。

納付書が確実に届くように、必要に応じて請求先を変更する手続きをしましょう。

詳しい手続き方法は市区町村役場の担当窓口で確認してください。

固定資産税については、不動産の相続登記をすれば翌年から新しい名義人のもとに納付書が送られます。

ただし、相続登記をしないまま年を越す場合は、市区町村役場に「相続人代表者指定届」を提出して、代表者宛てに納付書を送ってもらう必要があります。

6.民間サービスの手続き

親が死亡したときは、役所での手続き以外に民間事業者の手続きも必要になります。

民間サービスの手続きにはさまざまなものがありますが、次のような順番で進めるとよいでしょう。

- お金をもらう手続き(死亡保険金の請求)

- 出ていくお金を止める手続き(公共料金の名義変更・解約など)

- 情報の公開を止める手続き(インターネットサービスの解約)

6-1.死亡保険金の請求手続き(3年以内)

| 請求の期限 | 死亡の翌日から起算して3年以内 |

|---|---|

| 請求できる人 | 契約上の保険金受取人 |

| 請求先 | 加入している保険会社 |

| 必要書類 |

|

故人が死亡保険に加入していた場合は、契約上の保険金受取人に死亡保険金が支払われます。

死亡保険金の請求手続きでは、保険証券や死亡診断書のコピーなど必要書類を保険会社に提出します。

期限は死亡から3年以内ですが、できるだけ早く請求しましょう。

なお、死亡保険金は契約上の受取人の固有財産であり、遺産相続で分け合う対象ではありません。

請求手続きも単独ででき、他の相続人の同意は不要です。

6-2.電気・ガス・水道・電話・NHKなどの手続き

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 対象のサービス |

|

| 連絡先 | それぞれの事業者 |

| 必要書類 | 各事業者に確認 |

公共料金の契約名義の変更または解約は、それぞれの事業者に連絡して手続きをします。

引き続き利用するものもできるだけ早く名義変更の手続きをしましょう。

習い事や健康食品の定期宅配など毎月引き落としがあるものは、速やかに退会・解約の手続きをしましょう。

6-3.クレジットカードの解約手続き

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 連絡先 | カード会社 |

故人が保有していたクレジットカードは、カードの裏面に記載されている連絡先に電話して解約手続きをします。

クレジットカードは盗まれると悪用される恐れがあるほか、使わなくても年会費がかかるものもあるため、早めに解約しましょう。

解約手続きが終われば、カードはハサミで裁断します。

なお、故人が生前に利用していた代金で未払いのものがあれば、指定の期日に支払わなければなりません。

6-4.インターネットサービス・SNSの解約手続き

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 連絡先 | それぞれの事業者 |

インターネットが広く普及してきたことで、高齢者でもネットサービスを利用する人は増えています。

インターネットに接続するためのプロバイダ契約のほか、動画配信サービスなど毎月費用がかかるものは、それぞれの事業者に連絡して早めに解約しておきましょう。

また、故人がTwitter(ツイッター)、Facebook(フェイスブック)といったSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用していた場合は、アカウント(会員登録)を削除する必要があります。

故人のSNSのアカウントを削除する方法は、以下のページを参照してください。

死亡後もアカウントをそのままにしていると、第三者に悪用される恐れがあります。

(参考)

Twitter 亡くなられた利用者のアカウントについてのご連絡方法

Facebook 亡くなった家族のFacebookアカウントの削除をリクエストするにはどうすればよいですか。

7.遺産の相続手続き

役所での手続きや民間サービスの手続きが終われば、遺産の相続手続きを始めます。

遺産相続を始める前に、「誰が相続人になって」、「相続財産はどのようなものがあるか」を必ず確認しましょう。

あわせて「遺言書」がないかも確認しておきましょう。

もしかすると、親が遺言書を書いていたかもしれません。

7-1.戸籍謄本の取得

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 請求先 | 本籍地の市区町村役場 |

| 請求できる人 | 本人、配偶者など同じ戸籍に入っている人、直系血族、代理人 |

| 必要書類 | 戸籍交付申請書、取得する人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)、印鑑 |

| 必要な費用 | 戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本750円 (いずれも1通あたりの金額) |

| その他 | 郵送でも取得できる |

相続人の確定やその後の遺産相続手続きでは、次の2種類の戸籍謄本が必要になります。

- 故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

除籍謄本・改製原戸籍謄本とは、古い戸籍の謄本のことです。

故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を請求すると、現在の戸籍のほか除籍謄本や改製原戸籍謄本が含まれ、何通かに分かれて発行されます。

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得します。

転籍などで本籍地が変わっている場合は、変わる前の市区町村役場でも取得する必要があります。

手数料は、発行された通数の分だけ必要です。

戸籍謄本の取得について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

(参考)

相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法

戸籍謄本は郵送でも取り寄せられる!その具体的な方法を解説

遺産相続の手続き先が多い場合は、法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図の写し」を取得すると便利です。

「法定相続情報一覧図の写し」は戸籍謄本に代えて相続手続きで提出できるもので、一度申請すると必要な部数が無料で発行されます。

「法定相続情報一覧図の写し」の発行については、下記の記事をご覧ください。

7-2.誰が相続人になるかを調査

戸籍謄本を取得すれば、誰が相続人になるかを調査します。

相続人になる人は、次のとおり民法で順位が定められています。

| 常に相続人 | 配偶者 |

|---|---|

| 第1順位 | 子(子が亡くなっている場合は孫) |

| 第2順位 | 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪) |

親が死亡した場合は、次の人が法定相続人になります。

- 残された配偶者

- 子(相続人となる子がすでに死亡した場合は孫も)

故人の家族関係は改めて調べなくてもわかっていると思いがちですが、必ず戸籍謄本で相続人を確認しましょう。

戸籍謄本で確認した結果、養子や非嫡出子、前妻との間に生まれた子など、思いもよらない相続人が見つかる場合もあります。

誰が相続人になるかについてさらに詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!

7-3.相続財産はどのようなものがあるかを調査

相続人の調査に続いて、相続財産がどこにいくらあるかも調査しておきます。

故人の借金を肩代わりしないで済むように、借金や債務保証の有無も確認しておきましょう。

相続財産の調査では、自宅や貸金庫などから手掛かりになるものを探します。

預金通帳や不動産の権利証(登記済証・登記識別情報)のほか、故人宛ての郵便物から財産が明らかになることもあります。

借金や債務保証については、借用書や金銭消費貸借契約書がないかどうかを調べます。

預金通帳に借入や返済の記録があればそれも手掛かりになります。

相続財産を調べる具体的な方法は、下記の記事をご覧ください。

7-4.遺言書があるかどうかを確認

法務局で保管されている自筆証書遺言の確認

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 確認先 | 全国の法務局 |

| 確認できる人 | 相続人、遺言執行者、受遺者 |

| 必要書類 | 故人と相続人の戸籍謄本、請求者の住民票の写しなど |

| 必要な費用 | 保管の確認800円、内容確認1,400円、遺言書閲覧1,400円(原本の閲覧は1,700円) |

| その他 | 自筆証書遺言の法務局での保管は令和2年7月10日開始 |

公正証書遺言の検索・内容確認

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 確認先 | 最寄りの公証役場 |

| 確認できる人 | 相続人、その他法律上の利害関係者 |

| 必要書類 | 故人と相続人の戸籍謄本、請求者の本人確認書類など |

| 必要な費用 | 検索は無料、閲覧1回200円、謄本1枚250円 |

| その他 | 公正証書遺言の閲覧、謄本の請求は作成した公証役場で行う。 昭和63年以前に作成された公正証書遺言は作成した公証役場でしか検索できない。 |

故人が遺言書を残していれば、遺言のとおりに遺産を相続します。

相続財産を調査するときは、同時に遺言書があるかどうかも確認しましょう。

自筆で作成する「自筆証書遺言」は、作成した後は自宅や貸金庫などで保管されます。

令和2年7月10日からは自筆証書遺言保管制度が始まり、法務局でも保管できるようになっています。

遺言書が法務局で保管されているかどうかは全国の法務局で確認でき、遺言書の内容を確認することもできます。

(参考)法務省ホームページ 法務局における自筆証書遺言書保管制度について

公証人により作成される「公正証書遺言」は、原本が公証役場で保管されます。

自宅で正本や謄本が保管されている場合もありますが、最寄りの公証役場で検索してもらうこともできます。

7-5.遺言書の検認手続き(自宅等に保管されていた遺言書がある場合)

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 申立する人 | 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人 |

| 申立先 | 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 必要書類 |

|

| 必要な費用 | 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手 |

| その他 | 法定相続人ですでに死亡した人がいて相続の順位が変動している場合は、死亡した法定相続人の戸籍謄本も必要。 |

自宅等に保管されていた遺言書があれば、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをする必要があります。

検認されていない遺言書は、このあとの相続手続きで使うことができません。

検認とは、遺言書が形式的な要件を満たしていることを確認して偽造や変造を防ぐ手続きです。

遺言の内容が法的に有効であるかの判断はされません。

検認手続きは1か月以上かかることもあるため、できるだけ早く家庭裁判所に申し立てをしましょう。

検認手続きの詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

(参考)自宅で遺言書を見つけたら検認が必要!検認手続きについて解説します

作成される例は少ないですが、秘密証書遺言も検認手続きが必要です。

一方、公正証書遺言や法務局で保管されていた自筆証書遺言は、検認手続きの必要はありません。

7-6.相続放棄(限定承認)の申し立て(3か月以内)

| 申立の期限 | 故人の死亡日から3か月以内 |

|---|---|

| 申立する人 | 【相続放棄】相続を放棄する相続人が単独で申し立て 【限定承認】相続人全員が共同で申し立て |

| 申立先 | 被相続人の住所を管轄する家庭裁判所 |

| 必要書類 |

|

| 必要な費用 | 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手 |

| その他 | 法定相続人ですでに死亡した人がいて相続の順位が変動している場合は、死亡した法定相続人の戸籍謄本も必要。 |

借金などの負債も遺産相続の対象になります。

親が多額の借金を抱えていた場合は、相続人が遺産を相続しても返済しきれない可能性があります。

相続放棄をすれば、相続人は遺産を受けないかわりに借金を返済する必要もなくなります。

相続放棄をするには、相続があったことを知った日(通常は故人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをします。

相続放棄の手続き方法や注意点については、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続放棄するのはどんなとき? 手続き・必要書類・期限など徹底解説

限定承認は、遺産を相続したうえでその範囲内で借金を返済するための手続きです。

期限は相続放棄と同じく、死亡から3か月以内です。

しかし手続きが難しいため、限定承認が行われることはごくまれです。

(参考)限定承認とは|相続放棄とは何が違う?所得税申告が必要になることも!

7-7.遺産分割協議をする(遺言書がない場合)

故人が遺言書を残していない場合は、相続人どうしで遺産分割協議をして誰が何を相続するかを決めます。

遺産分割協議は相続人全員による合意が必要です。

相続人が1人でも欠けると無効になるため、相続人に漏れがないことを確認しましょう。

相続人に未成年の人や認知症などで意思表示が困難な人、行方不明の人がいれば、それぞれ代理人を立てます。

遺産をどのような割合で分けるかの目安として、民法では法定相続分が定められています。

親が死亡した場合の法定相続分は以下のとおりです。

| 法定相続人 | 法定相続分 |

|---|---|

| 配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2(複数いる場合は均等に分ける) |

| 子 | 子が全部相続(複数いる場合は均等に分ける) |

養子、非嫡出子、前妻との間に生まれた子も法定相続分は同じです。

法定相続人である子が死亡して孫が相続する場合は、死亡した子の法定相続分を引き継ぎます。

遺産は必ず法定相続分のとおりに分けるとは限らず、相続人どうしで合意ができれば特定の人が多くの遺産を相続しても構いません。

ただし、遺産分割協議がまとまらずに法的手段で解決する場合は、法定相続分で遺産を分けることになります。

遺産分割協議の具体的な進め方は、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続の専門家が教えるスムーズな遺産分割協議の進め方と知っておきたいQ&A

なお、生前に故人を介護したり家業を手伝ったりなど、扶養の範囲を超える貢献があった相続人は、その貢献に見合った分を寄与分として優先して相続できます。一方、生前に故人から贈与を受けた相続人は特別受益があったとして、遺産を先にもらったとみなして相続分を計算します。

寄与分と特別受益について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

(参考)

寄与分と寄与行為~被相続人に特別な貢献をしていると相続分が増える?

特別受益とは~特別受益の持ち戻しや具体的な計算例を解説

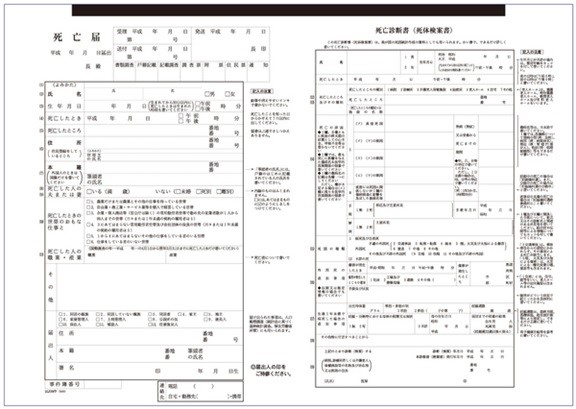

7-8.遺産分割協議書を作成する(遺産分割協議をした場合)

遺産分割協議がまとまれば、その内容を書面にまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は遺産相続のあらゆる手続きで必要になります。

協議がまとまればできるだけ早く作成しましょう。

遺産分割協議書の書き方と書式サンプルは、下記の記事に掲載しているので参考にしてください。

(参考)遺産分割協議書の書き方【決定版】ひな形をダウンロードして完全解説!

遺産分割協議書には相続人の全員が実印を押印する必要があります。

相続人が印鑑登録をしていない場合は、できるだけ早く居住地の市区町村役場で印鑑登録をしましょう。

また、相続手続きで遺産分割協議書を提出する場合は相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

印鑑証明書は居住地の市区町村役場で取得できます。

遺産分割協議書の作成例

7-9.預金・証券口座の解約・相続手続き

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 連絡先 | 取引先金融機関・証券会社など |

| 必要書類 |

【遺言書がある場合】

|

|

【遺言書がない場合】

|

|

| その他 | 通帳、キャッシュカードも提出する。 遺産分割協議書がない場合は、金融機関所定の用紙に相続人全員が署名押印して解約できる場合もある。 手続きの詳細は取引先金融機関・証券会社などに確認が必要。 |

ほとんどの人が一つは預金口座を持っているため、預金の相続は遺産相続の代表的な手続きといってもよいでしょう。

預金の解約・相続は、預金がある金融機関(銀行、信用金庫など)に連絡して手続きを行います。

金融機関に死亡を届け出るとその後は入出金ができなくなるため、自動引落がある場合は注意が必要です。

故人が株式・債券・投資信託などを保有していた場合は、取引があった証券会社に連絡して手続きを行います。

故人の証券口座で有価証券を換金して払い出すことはできず、相続人が開設した証券口座に移管することになります。

7-10.不動産の相続手続き(相続登記)

| 申請の期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 申請先 | 不動産の所在地を管轄する法務局(郵送、オンライン申請も可) |

| 必要書類 |

|

| 必要な費用 | 収入印紙800円、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%) |

自宅など故人が保有していた不動産を相続する場合は、不動産の相続手続き(相続登記)を行います。

相続登記は法務局に届け出ますが、郵送やオンラインによる申請もできます。

手続きに必要な書類について詳しい内容は、下記の記事で確認してください。

(参考)自分でできる!相続登記の必要書類とケース別追加資料完全ガイド

なお、これまで相続登記は義務ではありませんでしたが、相続登記をしないことで不動産の所有者がわからなくなることが問題になっています。近い将来には相続登記が義務づけられる見通しです。

7-11.自動車の相続手続き

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 申請先 | 【普通車】運輸支局または自動車検査登録事務所 【軽自動車】軽自動車検査協会の事務所・支所 |

| 必要書類 |

|

| その他 | 遺産分割協議書は国土交通省の様式でもよい。 軽自動車または価格が100万円以下の普通車は簡便な手続きでよい場合もある。 |

故人が乗っていた自動車は、誰かが引き継ぐ場合のほか、処分する場合も相続手続きが必要です。

車検証に記載されている所有者の名義が自動車販売会社やファイナンス会社などになっている場合は、所有者に連絡して手続きを依頼します。

7-12.その他の財産の相続手続き

| 手続きの期限 | できるだけ早く |

|---|---|

| 連絡先 | 【ゴルフ会員権・リゾート会員権】運営会社など 【貴金属(積立・預かり)】貴金属取引業者など 【絵画、骨董品、貴金属(現物)等】届出不要 |

| 必要書類 | 会員証券、故人と相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書など |

ゴルフ会員権やリゾート会員権については、それぞれのゴルフ場やリゾート施設の運営会社などに連絡して相続手続きを行います。

純金積立や保管サービスなどで貴金属を取引業者に預けている場合は、その取引業者に連絡して相続手続きを行います。

自宅にある絵画や骨董品、貴金属などについては、どこかに届け出る必要はありません。

ただし、遺産分割で不公平が生じないように、高価なものは鑑定を依頼するなど価額を明確にしておきましょう。

7-13.遺留分侵害額の請求手続き(1年以内)

| 請求の期限 | 相続の開始および遺留分の侵害があることを知ったときから1年以内 (知らない場合も相続開始から10年で時効を迎える) |

|---|---|

| 請求の方法 | 遺産を多くもらった人に対して内容証明郵便などで請求の意思を伝える |

故人が遺言で特定の人にすべての遺産を相続させるよう指定していた場合は、相続人であっても遺産をもらえなくなってしまいます。

このようなとき、相続人は遺留分侵害額請求で遺産を多くもらった人から遺産を取り戻すことができます。

民法では、一定範囲の相続人が最低限相続できる遺産の割合として遺留分を定めています。

親が死亡した場合は故人の配偶者と子に遺留分が認められ、その割合は遺産の1/2です。

各相続人の遺留分は、全体の遺留分を相続人ごとに分けたものとなります。

親が死亡した場合の遺留分

| 法定相続人 | 全体の遺留分 | 各相続人の遺留分 |

|---|---|---|

| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4(複数いる場合は均等に分ける) |

| 子 | 1/2 | 子1/2(複数いる場合は均等に分ける) |

遺留分侵害額請求では、各相続人の遺留分にあたる金額まで遺産を取り戻すことができます。

手続きは裁判所などに届け出るのではなく、遺産を多くもらった人に対して請求の意思を直接伝えます。

請求したことを証明できるように、内容証明郵便で送るとよいでしょう。

相手方が請求に応じないなど当事者どうしで解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図ります。

遺留分や遺留分侵害額請求について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

(参考)遺留分減殺請求って何!?相続前に知っておきたい遺留分のこと

(令和元年に民法改正が施行され、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に変わっています。)

なお、遺留分侵害額請求は必ずしなければならないものではなく、故人の意思を尊重して遺留分を放棄することもできます。

故人が死亡した後で遺留分を放棄する場合は、特に手続きは必要ありません。

8.相続税など税金に関する手続き

相続税の申告・納税も遺産相続の代表的な手続きです。

ただし、相続税がかかるのは遺産が一定額を超える場合に限られます。

遺産の金額を把握して相続税がかかるかどうかを確認しましょう。

このほか、故人の所得税の申告が必要になる場合もあります。

8-1.所得税の準確定申告(4か月以内)

| 申告の期限 | 故人の死亡日の翌日から4か月以内 |

|---|---|

| 提出先 | 故人の住所地にある税務署 |

| 必要書類 | 一般的な所得税の確定申告書類、確定申告書付表、委任状(準確定申告用) |

故人が生前に自営業や不動産賃貸などをしていた場合は、故人の所得税の確定申告(準確定申告)をする必要があります。

また、多額の医療費がかかった場合は、準確定申告をすることで還付を受けることができます。

準確定申告の期限は、相続の開始を知った日(通常は故人の死亡日)の翌日から4か月以内です。

故人が年末に死亡した場合は、先に通常の確定申告の期限(翌年3月15日)が到来しますが、その場合も死亡から4か月以内に提出すれば問題はありません。

準確定申告については下記の記事で詳しく解説しています。

(参考)「準確定申告」とは。亡くなった人の所得を申告する方法を税理士が徹底解説

なお、故人が前年の確定申告を済ませていなかった場合は、前年分の申告も必要です。

8-2.青色申告を引き継ぐ手続き(4か月以内)

| 故人の死亡日から4か月以内。 ただし、故人が9月以降に死亡した場合は次のとおり。 【死亡日が9月1日~10月31日】その年の12月31日まで 【死亡日が11月1日~12月31日】翌年の2月15日まで |

|

| 申請先 | 事業を引き継いだ相続人の居住地を管轄する税務署 |

| 必要書類 | 青色申告承認申請書(書式(国税庁)) |

所得税の確定申告を青色申告で行うと、所得控除の額が増えるなど税制上有利になります。

故人の事業を引き継いだ相続人が青色申告をしたい場合は、税務署に青色申告承認申請書を提出します。

申請の期限は相続を開始した日(通常は故人の死亡日)から4か月以内ですが、故人が9月以降に死亡した場合は期限が繰り上げられます。

8-3.相続税の申告・納税(10か月以内)

| 申告期限 | 故人の死亡日の翌日から10か月以内 |

|---|---|

| 納税期限 | 申告期限と同日 |

| 納税義務者 | 相続・遺贈により遺産をもらった人 |

| 提出先 | 故人の住所地にある税務署 |

| 必要書類 |

|

| 納付方法 | 金融機関の窓口で納付(コンビニエンスストアでの納付やクレジットカード納付なども可能(金額に限度あり)) |

遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。

相続税の基礎控除額は、以下のとおり3,000万円を基礎として法定相続人の数に応じて増えていきます。

- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数(※)

(※)法定相続人の数は相続放棄がなかったものとして数え、養子の人数には制限があります。

相続税の基礎控除額の例

| 相続人の数 | 基礎控除額 |

|---|---|

| 1人 | 3,600万円 |

| 2人 | 4,200万円 |

| 3人 | 4,800万円 |

| 4人 | 5,400万円 |

| 5人 | 6,000万円 |

相続税の申告と納税の期限は、相続の開始を知った日(通常は故人の死亡日)の翌日から10か月以内です。

相続税申告についての詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

相続税の申告は専門知識が必要になることが多いため、相続税専門の税理士に作成してもらうことをおすすめします。

(参考)【自分で相続税申告をする方へ】手続きに必要な準備や書類を徹底解説

相続税の納付手続きについては、国税庁ホームページをご覧ください。

(参考)国税庁ホームページ 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

8-4.相続発生後にできる相続税対策

相続税の税額を低く抑えるための対策は生前に行われることが一般的で、故人が死亡して相続が発生してからでは手段は限られます。

しかし、相続が発生した後でも、次のような方法で相続税の税額を抑えることができます。

- 土地評価の減価要因を探して評価額を下げる

(奥行長大、間口狭小、不整形地、無道路地、がけ地など) - 相続税のさまざまな特例を活用する

(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、農地・非上場株式の納税猶予の特例など) - 葬儀費用や未払医療費の領収書を集める

(相続税の課税対象から控除可能)

相続発生後にできる相続税対策については、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続発生後・死亡後からでもできる相続税の節税対策と具体的な方法

9.親が生前に備えておきたいこと

ここまでお読みいただいたように、親が死亡したときの相続では数えきれないほどの手続きが必要です。

残された家族がスムーズに相続手続きを進められるようにするには、親が生前に準備しておくことが大切です。

たとえば、次のような準備をしておくとよいでしょう。

- エンディングノートを書いておく

- 遺言書を書いておく

- 相続税の節税対策をしておく

- 家族信託を設定する

相続税の節税対策は相続手続きが楽になるわけではありませんが、残された家族が支払う相続税の負担を軽減することができます。

9-1.エンディングノートを書いておく

エンディングノートは、死亡したときに家族や関係者に伝えておきたいことを書き込める市販のノートです。

たとえば、誰が相続人になるか、財産がどこにどれぐらいあるかといったことを明記しておきます。

遺言書のような法的な効力はありませんが、エンディングノートがあるだけでも相続手続きはいくらか簡単になるでしょう。

市販のエンディングノートには、次のようなものがあります。(amazon.co.jpのページにリンクします)

9-2.遺言書を書いておく

遺言書は、生前にできる相続対策では最も一般的な方法です。

エンディングノートとは異なり法的な効力があり、遺産相続は原則として遺言のとおりに行われます。

遺言書は主に次の三つの種類に分かれますが、秘密証書遺言が作成されることはまれです。

| 自筆証書遺言 | 本人が自筆で作成する遺言書 |

|---|---|

| 公正証書遺言 | 証人2名の立ち合いのもと公証人が作成する遺言書 |

| 秘密証書遺言 | 公証人と証人がその存在を確認するものの内容は秘密にされる遺言書 |

自筆証書遺言は自分だけで作成できる点が長所ですが、法的な要件を満たさずに無効になるケースが多くなります。

法務局で保管できるようになったため、紛失や改ざんのリスクは少なくなっています。

公正証書遺言は専門家である公証人に作成してもらうため、法的要件で無効になることはありません。

原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんの恐れもありません。

ただし、財産の金額に応じた公証人手数料が必要です。

遺言の書き方については、下記の記事をご覧ください。

(参考)遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説

9-3.相続税の節税対策をしておく

財産が3,000万円~4,000万円を超える方は、相続税がどれぐらいかかるか生前に試算しておきましょう。

そのうえで相続税が多額になることが見込まれる場合は、相続税の節税対策を検討しましょう。

相続税の節税対策は早く始めるほど効果が大きくなります。

具体的な節税対策は、相続税に詳しい税理士に相談するとよいでしょう。

下記の記事もぜひ参照してください。

(参考)

相続税は節税できる!?知って得する11の特例と7つの控除 ほか

【相続税対策17選】税理士が厳選!相続税ゼロ円完全ガイド

9-4.家族信託を設定する

家族信託は、信託契約のもと財産の管理を家族に委ねるしくみです。

家族信託を設定すると、次のようなことができます。

- 認知症になった場合に備えて親が子供に財産を信託する

- 孫の代までの遺産承継を指定する

生前に財産をどのように承継したいかを考えてそれを実現するしくみを作っておけば、遺族の相続手続きの手間が軽減されます。

遺産相続をめぐって相続人どうしでトラブルになることも少ないでしょう。

ただし、家族信託を自分だけで設定することは極めて困難で、司法書士など専門家のサポートが欠かせません。

実務経験などを踏まえて、信頼できる専門家に相談しましょう。

家族信託について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

(参考)

家族信託の基本的なしくみと具体的な活用方法

信託を活用した相続対策

10.親が死亡したときの手続きの代行を依頼できる専門家とは

親が死亡したときの手続きは、遺族が自分で進めるほか、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家に代行を依頼することもできます。専門家に依頼すると、スムーズかつ正確に手続きができるでしょう。

手続きの種類ごとに対応できる専門資格は異なりますが、相続税の申告が必要な場合は、相続税申告に強い税理士に相談するとよいでしょう。

相続税申告に強い税理士であれば、事務所内に異なる資格の専門家も在籍していて、相続税申告以外の手続きでもサポートが受けられます。

相続税専門の税理士法人チェスターでは、相続についての無料相談を行っております。まずはお気軽にご相談ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続手続き編