相続発生後の年金手続きのポイント!ご家族が亡くなった時は、年金手続きを忘れずに

ご家族が亡くなったときの年金手続きについてご存じですか?

これからの生活に必要なお金を受け取る事ができる、大事な手続きがあります。この手続きによって、誰がどのくらいお金を受け取ることができるのでしょうか?

ご家族が亡くなり、相続が発生した場合の年金手続きのポイントを解説します。

この記事の目次

1.被相続人の死亡時に取るべき年金手続き

(1)年金受給者死亡届を提出しよう

年金を受給していた人が亡くなった場合は、何をするべきなのでしょうか。

真っ先に「年金受給者死亡届(報告書)」を出す必要があります。これを提出しないと、いつまでも年金が支払われてしまい、不正受給ということになります。

「年金受給者死亡届(報告書)」は、“年金事務所”または”年金相談センター”に提出します。

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている方の場合は、原則として「年金受給死亡届(報告書)」の提出を省略することが可能です(日本年金機構に住民票コードが登録されている場合も提出は原則不要です)。

併せて、亡くなった人の年金手帳、戸籍謄本、亡くなったことの証明となる死亡診断書を添付して提出します。詳しい書類に関しては「年金事務所」に確認することをおすすめします。

日本年金機構の窓口等はこちらからご確認ください「日本年金機構HP|全国の相談・手続き窓口」

(2)未支給年金はどうなる?

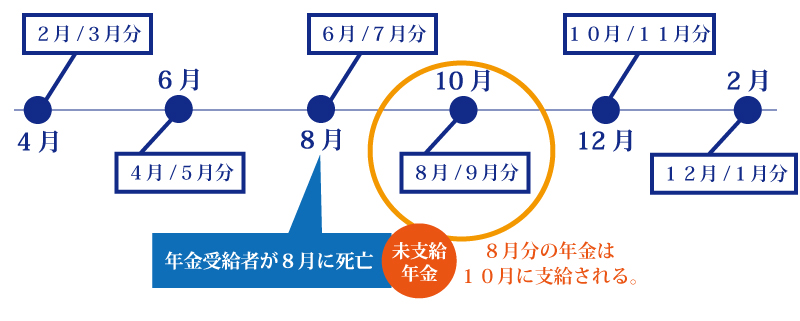

年金は、偶数月にまとめて2か月分が支給されます。

そして、年金は後払いの原則があります。亡くなった月が偶数月だとすると、その月の年金は2カ月後に振り込まれます。ところが、年金受給者は死亡しています。このように死後に支払われる年金のことを未支給年金といいます。

遺族が未支給年金をもらうには、請求する必要があります。

請求することができるのは、亡くなった年金受給者と生活を共にしていた配偶者、子供、両親、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等以内の親族だけです。

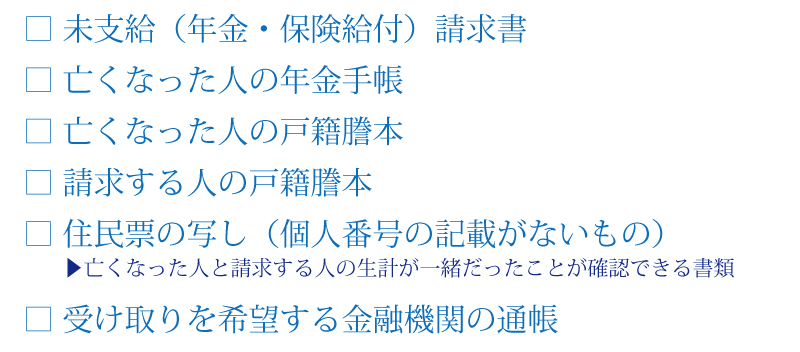

請求手続きは、年金受給者死亡届の提出と一緒にできます。必要書類は以下の通りです。

もし、亡くなった人と請求する人が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」の添付が必要となります。年金の受給権には期限があります。5年の内に申請を出さないと、時効となって年金をもらえなくなります。正確には、時効起算日(年金受給権者の年金支払い日の翌月の初日)から、5年以内です。

(3)遺族基礎年金とは、どんな年金?

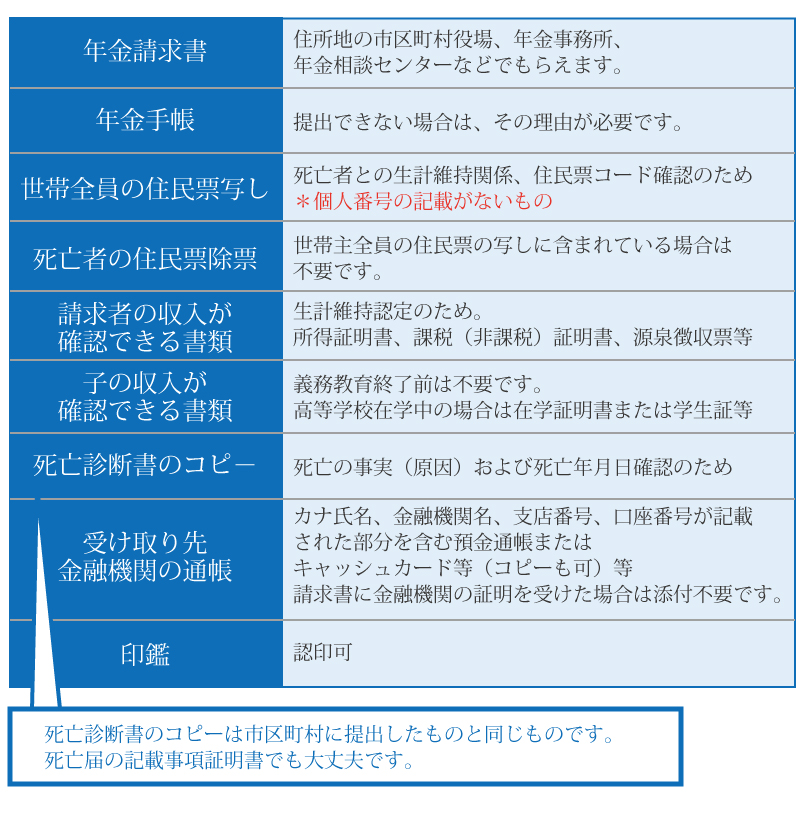

国民年金に加入していた被保険者が亡くなった場合には、子供のいる配偶者や子供が年金をもらえることがあります。遺族基礎年金といいます。条件は、被保険者が生活を維持して、家計を支えていたことです。一方、子供のほうは、結婚していないという条件を満たしたうえで、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないか20歳未満で、障害年金を受給していて、その等級が1級か2級であることが必須です。提出すべき書類が煩雑なので、注意しましょう。

他人が原因で亡くなった場合、例えば交通事故が死亡原因である場合は、事故があったこととそれによって死亡したことを証明する書類が必要になってきます。それ以外にも、状況によって提出する書類が追加される場合があります。日本年金機構ホームページに詳しく記載されていますのでご確認ください。

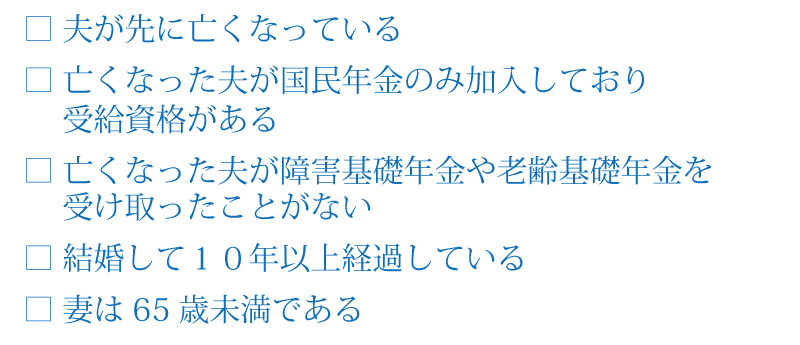

(4)寡婦年金とは、どんな年金?

被保険者が亡くなった場合には、子供のいる配偶者や子供に年金が支払われる可能性があることはすでに述べました。それでは、子供のいない配偶者には、何の見返りもないのでしょうか。

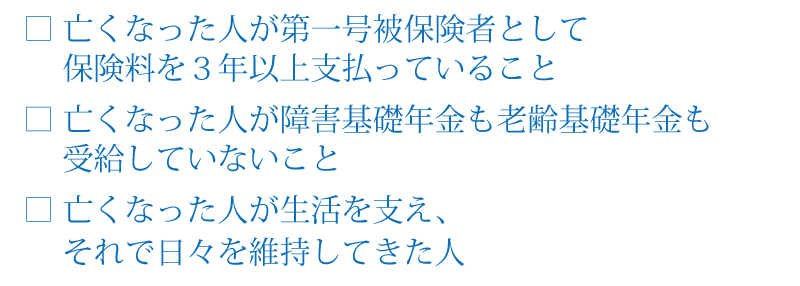

大丈夫です。そのような場合にも、受給できる年金があります。受給することができる年金を寡婦年金(かふねんきん)といいます。受給するための条件があるので、確認しておきましょう。

寡婦年金の受給期間は決まっています。受給開始は妻が60歳に達した日の月の翌月からです。期限は65歳まで。額は、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金額の3/4です。

(5)死亡一時金はどんな時に支給される?

遺族基礎年金が支給されるのが一番ですが、だめな場合には、寡婦年金を受給できることがあります。それもだめなら、どうしたらいいでしょうか。その場合には、死亡一時金が支払われることがあります。

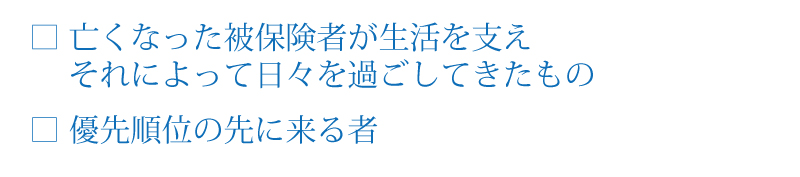

これにも条件があります。

以上の条件を満たす必要がありますが、順番もあります。配偶者から始まって、子供、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となっています。

妻は、寡婦年金をもらう資格があった時には、片方だけを受給できるので、好きなほうに決めます。死亡一時金を請求する場合も、居住地を管轄する市区町村役場へ行きます。提出する書類は、亡くなった人の年金手帳、戸籍謄本、住民票のコピーなどです。

死亡一時金にも時効があります。被保険者が亡くなった日の翌日から、2年以内に請求をしないといけません。

(6)遺族厚生年金とは、どんな年金?

企業などに勤めている人は、国民年金ではなく、厚生年金に加入することになります。厚生年金受給者が亡くなった場合には、その者の受給資格に問題がない限り、遺族に遺族厚生年金が支払われます。請求する遺族には、当然条件があります。

その優先順位を見てみると、第一位が配偶者か子供、第二位が両親、第三位が孫、第四位が祖父母となっています。請求には、年金事務所へ行く必要があります。提出すべき書類は、遺族基礎年金の時に述べたものとほぼ同じなので、参考にしてください。遺族厚生年金の金額は、亡くなった人の被保険者期間をもとに算出します。亡くなった人が受給できる老齢厚生年金額の3/4が受給額になります。

2.年金は相続と関係があるの?

遺族の方が受け取る年金は、残された遺族の方の生活安定のためのものとなります。そのため、相続財産とはなりません。相続財産ではないので遺産分割協議も無関係です。基本的に国が支給している遺族年金や国民年金は相続税の課税対象とはなりません。しかし、民間の保険会社による個人年金のようなものは「みなし相続財産」となり相続税の課税対象となることに注意が必要です。

相続財産ではないのに相続税がかかる?みなし相続財産ってなに?

(1)未支給年金は相続財産とならない

老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡し、まだその者に支給されてい

(2)相続放棄している場合には遺族年金はもらえない?

遺族が受け取る年金は受取人の固有の財産となります。そのため、相続財産とはなりません。したがって、相続放棄をしていても遺族年金をもらうことは可能です。

まとめ

ご家族が亡くなった場合、手続きをすることで、ご家族が受け取るはずだった未支給年金やその他の年金をもらうことが出来ます。

大切なご家族が支払ってきた大切な年金です。期限や必要なものをご確認いただき、しっかりと手続きを行いましょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続手続き編