法定相続情報証明制度のメリット・デメリットと利用方法を徹底解説

不動産の相続登記や預金の払い出しなどの相続手続きでは、届け出先ごとに戸籍謄本を提出します。

これまでは、一つの手続きごとに戸籍謄本が返却されるのを待って次の手続きに移っていたため、スムーズに進まないこともありました。

法定相続情報証明制度では、戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」で誰が相続人になるかを証明します。

一覧図の写しは無料で必要なだけ発行できるため、相続の手続きをスムーズに進められるようになります。

この記事では、法定相続情報証明制度の内容を詳しく解説します。

制度のメリット・デメリットのほか、利用するときの手続きもご紹介します。

この記事の目次

1.法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、誰が相続人になるかを示した一覧図を法務局の登記官が認証する制度です。

平成29年5月29日から運用が始められました。

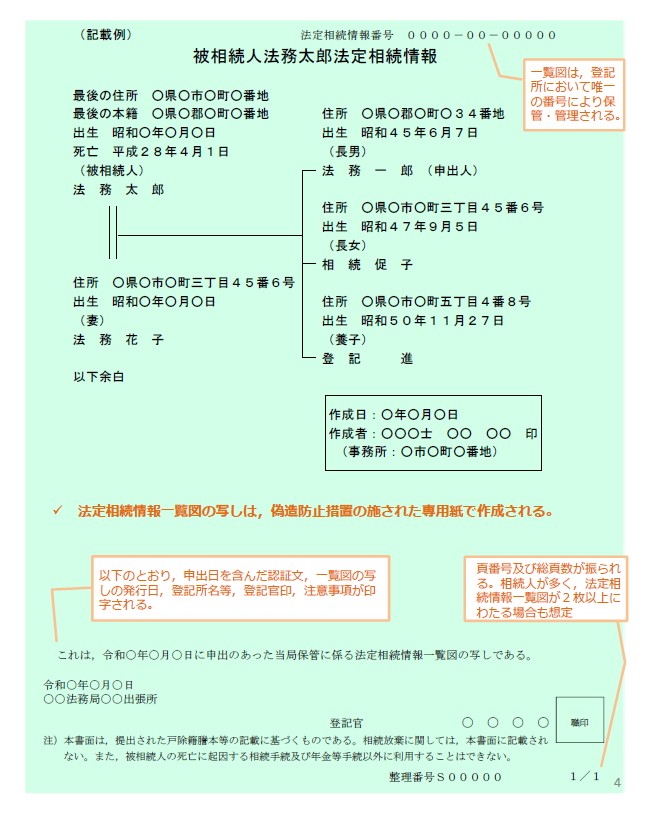

被相続人と法定相続人の関係を示した一覧図(法定相続情報一覧図)と戸籍謄本を法務局に届け出ると、登記官が認証した「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。一覧図の写しは、戸籍謄本に代わるものとしてさまざまな相続手続きに使うことができます。

なお、今後、相続手続きで必ず法定相続情報証明制度を利用しなければならないわけではありません。

これまでどおり戸籍謄本を提出して手続きを行うこともできます。

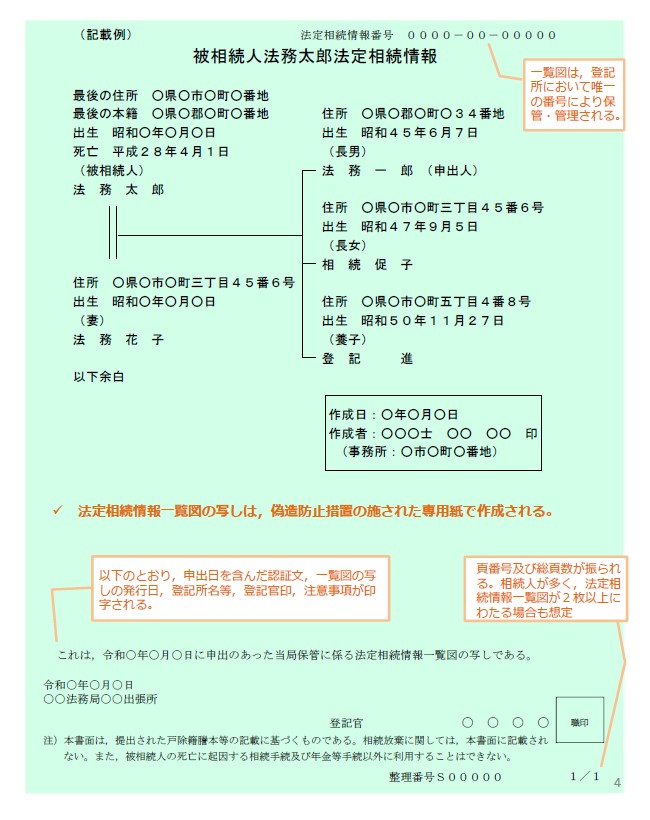

「法定相続情報一覧図の写し」の例

(引用:法務省発行資料 ~法定相続情報証明制度について~)

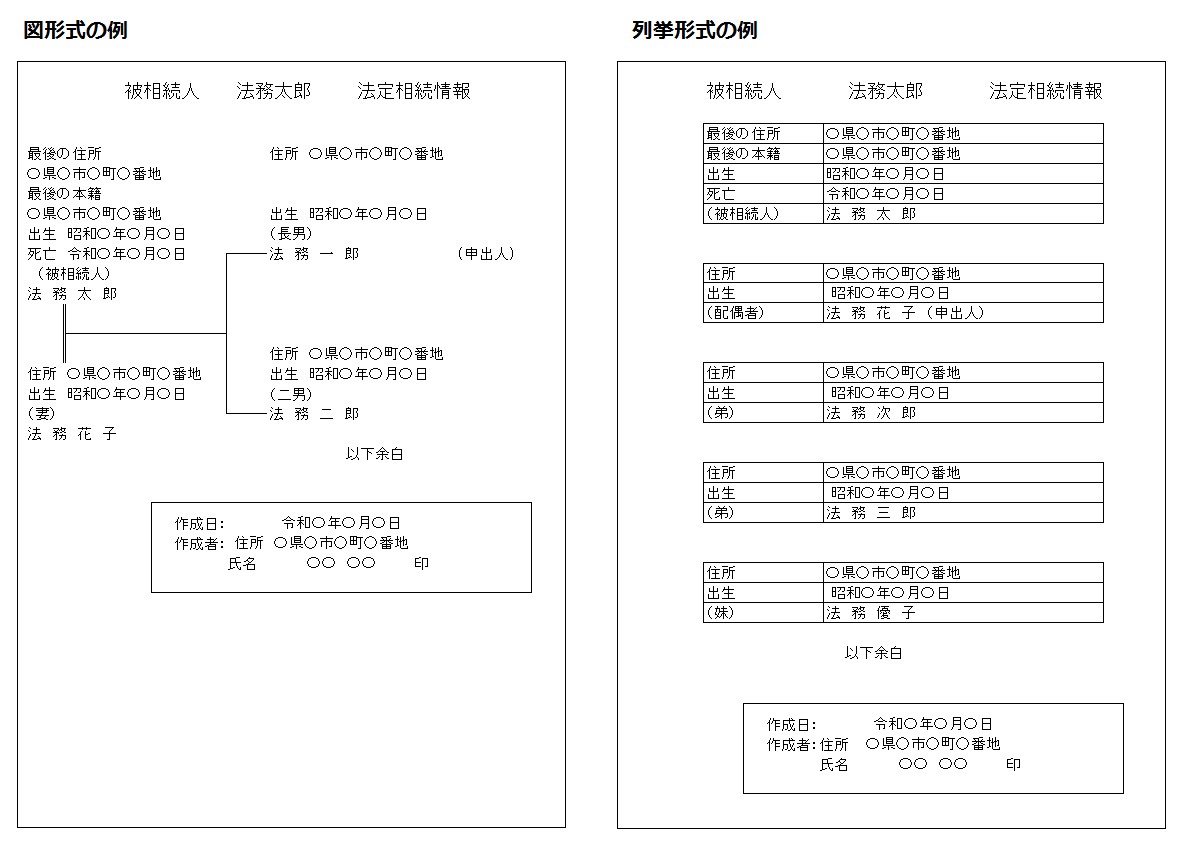

法定相続情報一覧図は家系図のような「図形式」で作成するほか、名簿のように被相続人と相続人を列挙した「列挙形式」で作成することもできます。

(法務局ホームページに掲載の記載例をもとに作成)

1-1.法定相続情報証明制度を利用できる人

法定相続情報証明制度を利用できる人は、亡くなった被相続人の相続人に限られます(相続人の相続人も含まれます)。

利用の申請は、法定代理人(親権者、後見人)のほか、民法上の親族や資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士など)が代理で行うこともできます。

なお、被相続人または相続人が日本国籍でないなど戸籍謄本がない場合は、法定相続情報証明制度を利用することができません。

相続人の範囲については「相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!」をご覧ください。

1-2.「法定相続情報一覧図の写し」が利用できる相続手続き

法定相続情報証明制度で発行される「法定相続情報一覧図の写し」は、主に以下の相続手続きで利用できます。

- 不動産の相続登記

- 銀行口座・証券口座の名義変更

- 相続税の申告

- 死亡保険金の請求

- 遺族年金の請求

被相続人の死亡による相続手続きや年金等の手続き以外の目的で利用することはできません。

1-2-1.相続税の申告で利用する場合の注意点

平成30年4月1日からは、相続税の申告でも「法定相続情報一覧図の写し」を利用できるようになっています。

ただし、次の条件を満たしていることが必要です。

- 子の続柄が「実子」と「養子」で区別されていること

- 図形式で作成されたものであること

相続税の計算では相続人に含めることができる養子の数に制限があります。

そのため、法定相続情報一覧図の写しは、相続人が実子であるか養子であるかを確認できるものでなければなりません。

また、列挙形式では相続人の法定相続分を確認できない場合があるため、図形式で作成する必要があります。

1-3.「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限

法定相続情報証明制度で発行される「法定相続情報一覧図の写し」に有効期限はありません。

ただし、住民票の写しなどと同様に届け出先ごとに有効期限が定められている場合があります。

届け出先が定める有効期限を過ぎてしまった場合は、「法定相続情報一覧図の写し」の再発行を受けて提出します。

1-4.法定相続情報証明制度が創設された背景

法定相続情報証明制度が創設された背景には、不動産の相続登記が行われず、所有者がわからない不動産が多くなっていることがあげられます。

相続登記は手続きが煩わしいことから、不動産を相続しても登記をしない人がいます。

相続登記をしなければ、相続人全員の共有となって権利関係が複雑になるほか、所有者がわからなくなって土地活用に支障をきたす恐れがあります。

法定相続情報証明制度によって相続登記の手続きを簡単にすることで、これらの問題の解決を図っています。

2.法定相続情報証明制度を利用するメリット

相続手続きで法定相続情報証明制度を利用すると、次のようなメリットがあります。

- 「法定相続情報一覧図の写し」は無料で発行され再発行もできる

- 複数の相続手続きを同時に進めることができる

- 手続きを受け付ける機関では相続人を確認する手間が軽減される

2-1.「法定相続情報一覧図の写し」は無料で発行され再発行もできる

「法定相続情報一覧図の写し」は、必要な枚数が無料で発行されます。

相続手続きの届け出先が多い場合でも、手数料の負担はありません。

提出した法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管されるため、5年以内であれば「法定相続情報一覧図の写し」の再発行を受けることもできます。

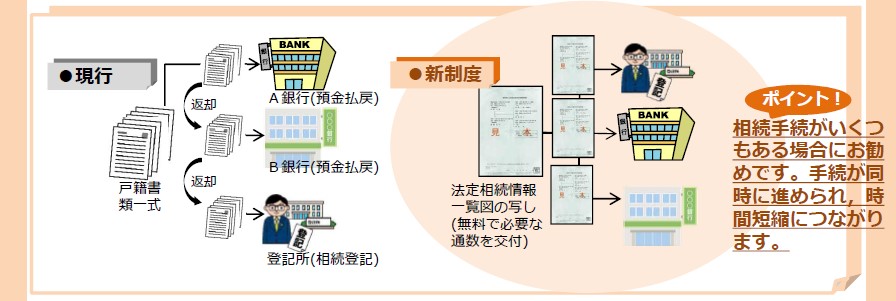

2-2.複数の相続手続きを同時に進めることができる

従来の相続手続きでは、一つの手続きが終わって戸籍謄本が返却されるのを待って次の手続きに移っていました。

「法定相続情報一覧図の写し」は無料で必要なだけ発行できるため、戸籍謄本の返却を待つことなく複数の相続手続きを同時に進めることができます。

(画像引用:法務省ホームページ 法定相続情報証明制度の手続の流れ)

2-3.手続きを受け付ける機関では相続人を確認する手間が軽減される

法定相続情報証明制度のメリットは、相続手続きを行う相続人の負担を軽減するだけではありません。

金融機関など手続きを受け付ける機関でも、相続人を確認する手間が大幅に軽減されます。

相続手続きを受け付ける機関では、戸籍謄本だけを手掛かりに見ず知らずの人の相続関係を読み解くことが大きな負担になっていました。

「法定相続情報一覧図の写し」は亡くなった被相続人と相続人の関係が一覧図で示されます。

一覧図の写しを正しいものとして扱うため、改めて戸籍謄本を読み解く必要はありません。

3.法定相続情報証明制度を利用するデメリット

法定相続情報証明制度を利用するデメリットは特にないといっても差し支えありませんが、強いてあげると以下の2つがあります。

- 自分で家族の関係図を作らなければならない

- 相続手続きが少ない場合は利用価値が低い

3-1.自分で家族の関係図を作らなければならない

法定相続情報証明制度を利用するためには、自分で家族関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を作成しなければなりません。

何も準備をしないで法務局の窓口に行っても、「法定相続情報一覧図の写し」は発行してもらえません。

法務局はあくまでも提出された法定相続情報一覧図に認証を与える立場にあります。

戸籍謄本を一式集めて家族の関係図を作成するところまでは自分で準備する必要があります。

3-2.相続手続きが少ない場合は利用価値が低い

遺産が銀行口座一つだけというように相続手続きが少ない場合は、あえて法定相続情報証明制度を利用する必要はありません。

役所で被相続人と相続人の戸籍謄本を集めて、それを提出すれば相続手続きができます。

4.法定相続情報証明制度を利用するときの手続き

法定相続情報証明制度を利用するときは、次のような順序で手続きを進めます。

- 戸籍謄本など必要書類を準備する

- 法定相続情報一覧図を作成する

- 法務局に申し出る

- 「法定相続情報一覧図の写し」が発行される

上記のそれぞれのステップについて、手続きの方法を詳しくお伝えします。

4-1.戸籍謄本など必要書類を準備する

法定相続情報証明制度を利用するには次の書類が必要です。

- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 被相続人の住民票の除票(取得できない場合は戸籍の附票)

- 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(被相続人が死亡した日以後のもの)

- 申出人の住所・氏名が確認できる公的書類(住民票の写し、運転免許証・マイナンバーカードのコピーなど)

このほか、場合によっては次の書類も必要になります。

- 【法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合】各相続人の住民票の写し

- 【親族が代理で手続きをする場合】委任状、申出人と代理人が親族であることがわかる戸籍謄本

- 【資格者代理人が手続きをする場合】委任状、資格があることがわかる身分証明書の写し

戸籍謄本は被相続人・相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

過去に被相続人の本籍が変わっている場合は、変わる前の本籍地でも取得する必要があります。

戸籍謄本を取得する方法については下記の記事も参照してください。

本籍地が遠い場合は郵送で取り寄せることもできます。

(参考)

相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法

戸籍謄本は郵送でも取り寄せられる!その具体的な方法を解説

なお、令和元年5月に戸籍法が改正され、令和5年度中に本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本を取得できるようになる予定です。

1か所で戸籍謄本が取得でき、相続人の負担が軽くなると期待されます。

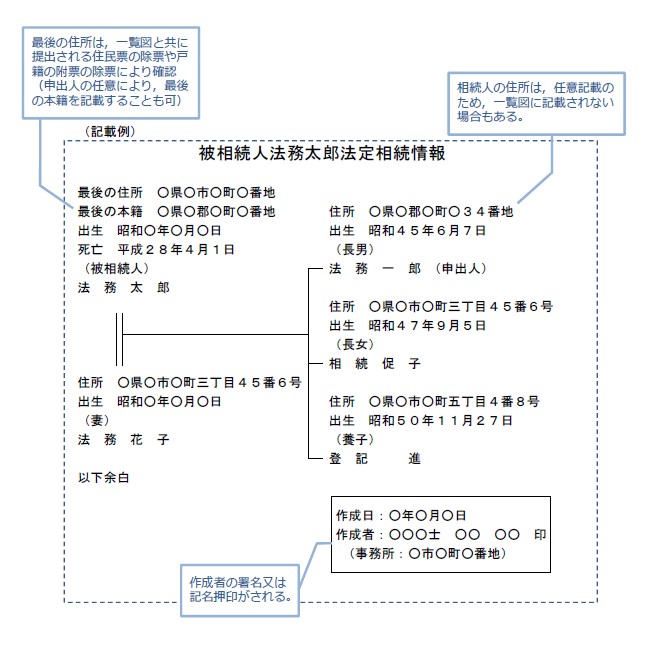

4-2.法定相続情報一覧図を作成する

法定相続情報証明制度を利用するには、戸籍謄本から被相続人と相続人の関係を読み取り、自身で「法定相続情報一覧図」を作成する必要があります。

様式は家系図のような「図形式」のほか名簿のような「列挙形式」がありますが、ここでは図形式の作成方法をご紹介します。

| 用紙 | A4サイズの白い紙を縦長に使用。 |

|---|---|

| 被相続人 | 氏名、最後の住所、出生年月日、死亡年月日を記載。 最後の住所は住民票の除票(または戸籍の附票)をもとに記載。 最後の本籍地を記載することもできる(住民票の除票等がない場合は必ず記載)。 |

| 相続人 | 氏名、出生年月日、被相続人から見た続柄を記載。 住所を記載することもできるが、記載した場合は住民票の写しの提出が必要。 続柄は戸籍のとおりに記載するが、「(子)」と書くこともできる。 (ただし、続柄を「(子)」とすると相続税の申告などで使うことができない) |

| 申出人 | 法務局に申し出る人の氏名の横に「(申出人)」と記載。 |

| その他記載上の注意点 | 被相続人と相続人の関係がわかるように線で結ぶ。 末尾に作成日と作成者の住所を記載して署名または記名押印する。 相続人が多い場合は複数ページにわたってもよい。 認証文を記載するスペースとして用紙の下から5cm程度は空白にする。 手書き(黒色インク、黒色ボールペン)で作成してもよい。 |

法務局のホームページでは、家族構成に応じた様式と記載例が公開されています。

(参考)法務局ホームページ 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

法定相続情報一覧図の記載例

(引用:法務省発行資料 ~法定相続情報証明制度について~)

4-2-1.相続放棄・欠格・廃除がある場合

相続を放棄した人や相続欠格になった人、相続廃除された人は、遺産を相続することができません。

被相続人の家族にこれらの人がいるときは、法定相続情報一覧図には次のように記載します。

- 【相続放棄した人】氏名、続柄などを記載する(相続放棄したことは記載しない)

- 【相続欠格になった人】氏名、続柄などを記載する(相続欠格になったことは記載しない)

- 【相続廃除された人】記載しない

相続放棄や欠格がある場合は、法定相続情報一覧図に記載される相続人と実際に相続できる相続人が異なる点に注意しなければなりません。

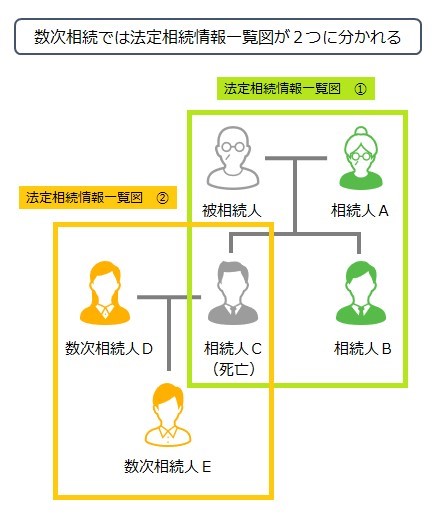

4-2-2.数次相続では二つの一覧図が必要

被相続人が死亡して間もなく相続人が死亡したときのように、2人分の相続を同時に進めることを数次相続といいます。

数次相続では、2人分の相続関係を一つの法定相続情報一覧図にまとめることはできません。

死亡した人ごとに、次の二つの法定相続情報一覧図を作成する必要があります。

- はじめに死亡した被相続人に関する法定相続情報一覧図

- 次に死亡した相続人に関する法定相続情報一覧図

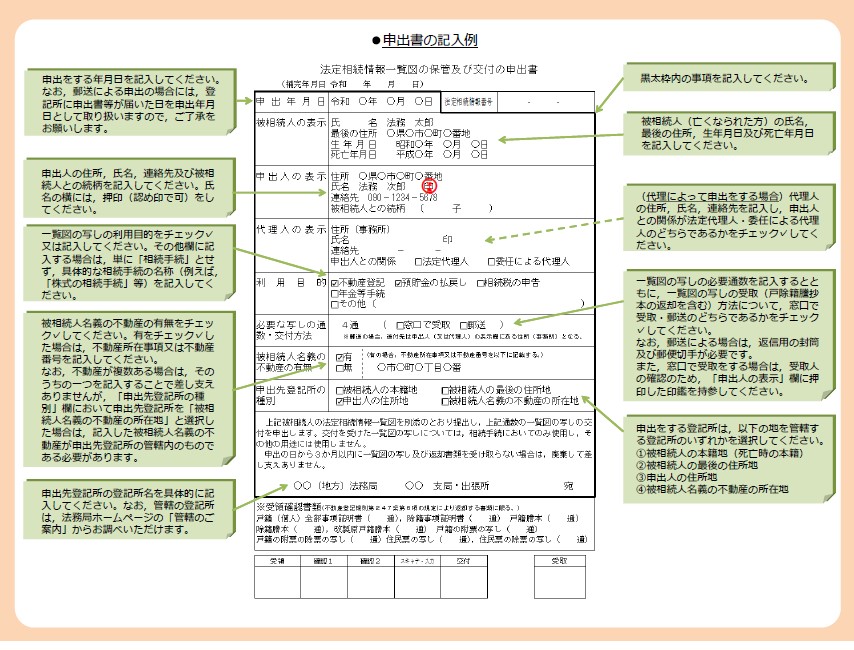

4-3.法務局に申し出る

戸籍謄本など必要書類と法定相続情報一覧図が準備できれば、申出書に必要事項を記載して法務局(登記所)に申し出ます。

法務局に申し出るため、不動産の相続登記をしなければ法定相続情報証明制度を利用できないのではないかと心配されるかもしれません。しかし、相続財産が預貯金のみといったように不動産の相続登記がない場合でも、この制度を利用することができます。

法務局での具体的な手続き内容は以下のとおりです。

| 申出人 | 亡くなった人の相続人(相続人の相続人も含む)またはその代理人 (代理人は法定代理人、民法上の親族、資格者代理人に限られます) |

|---|---|

| 申出先 |

次のいずれかを管轄する法務局(登記所)

|

| 必要書類 |

|

| 手数料 | なし |

| その他 |

|

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」と「委任状」の様式は、法務局ホームページに掲載されています。

(参考)法務局ホームページ

▶法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の様式(Word形式)

▶申出書の記入例(PDF形式)

▶委任状(Word形式)

▶委任状の記載例(Word形式)

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」の記入例

(引用:法務局ホームページ 申出書の記入例)

4-4.「法定相続情報一覧図の写し」が発行される

法務局で法定相続情報一覧図の認証を申し出ると、登記官が内容を確認します。

提出書類の不足や誤りがないことが確認されれば、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

法定相続情報一覧図の写しは偽造防止対策がされた専用の用紙で発行され、登記官による認証文が記載されます。

再発行が必要な場合は、当初の申出人が当初申し出をした法務局で申請します。

再発行の申請には、申出人の本人確認書類が必要です。

(引用:法務省発行資料 ~法定相続情報証明制度について~)

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続関係説明図とは?役立つタイミングや書き方【テンプレート付】

5.利用手続きは専門家に依頼することもできる

法定相続情報証明制度を利用するには、戸籍謄本を取り寄せて自分で「法定相続情報一覧図」を作成する必要があります。

一覧図を作成するためには、戸籍謄本から相続関係を正確に読み解かなければなりません。

家族関係が複雑であれば、相続人が自分で必要な戸籍謄本をもれなくそろえて一覧図を作成することが困難な場合もあるでしょう。

一覧図の作成が難しい場合や時間に余裕がない場合は、一覧図の作成や法務局での手続きを弁護士、司法書士、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。

「法定相続情報一覧図の写し」は、相続税の申告でも利用することができます。

相続税の申告が必要でその他の相続手続きが多い方は、税理士に相談されてはいかがでしょうか。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続手続き編