遺留分放棄は生前と相続発生後で手続き方法が異なる!遺留分放棄を理解しよう

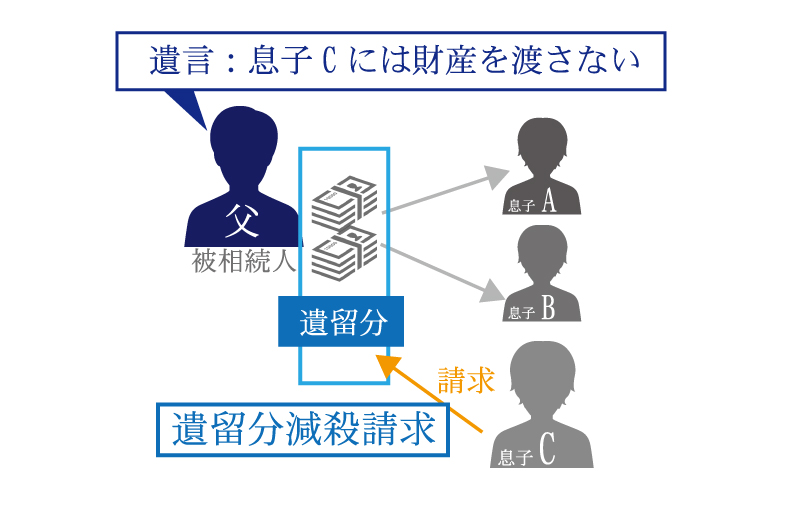

相続人の中には遺留分のある人がいます。この遺留分はその相続人に対し最低限保証されている相続分を言います。最低限保証されている相続分となるため、遺留分を侵害した内容の遺言書や遺産分割が行われた場合には遺留分減殺請求によって遺留分を取り返すことが出来ます。では、遺留分を放棄するということは可能なのでしょうか?結論からいうと可能です。遺留分の放棄を行う場合には生前と相続発生後で少し放棄の方法が異なります。それぞれの遺留分放棄の方法や流れを分かりやすくご紹介します。

この記事の目次

1.遺留分と遺留分放棄

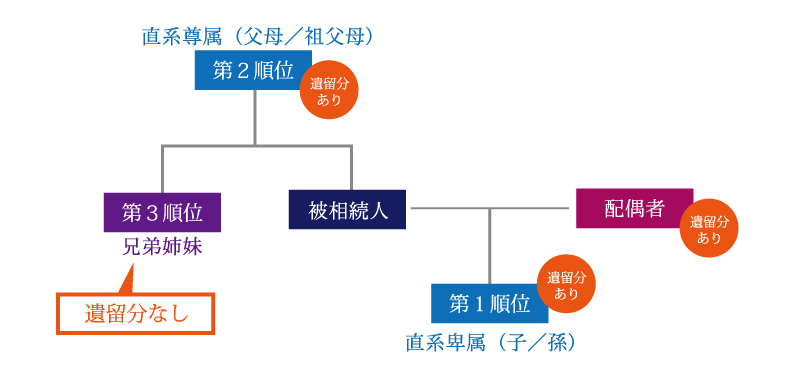

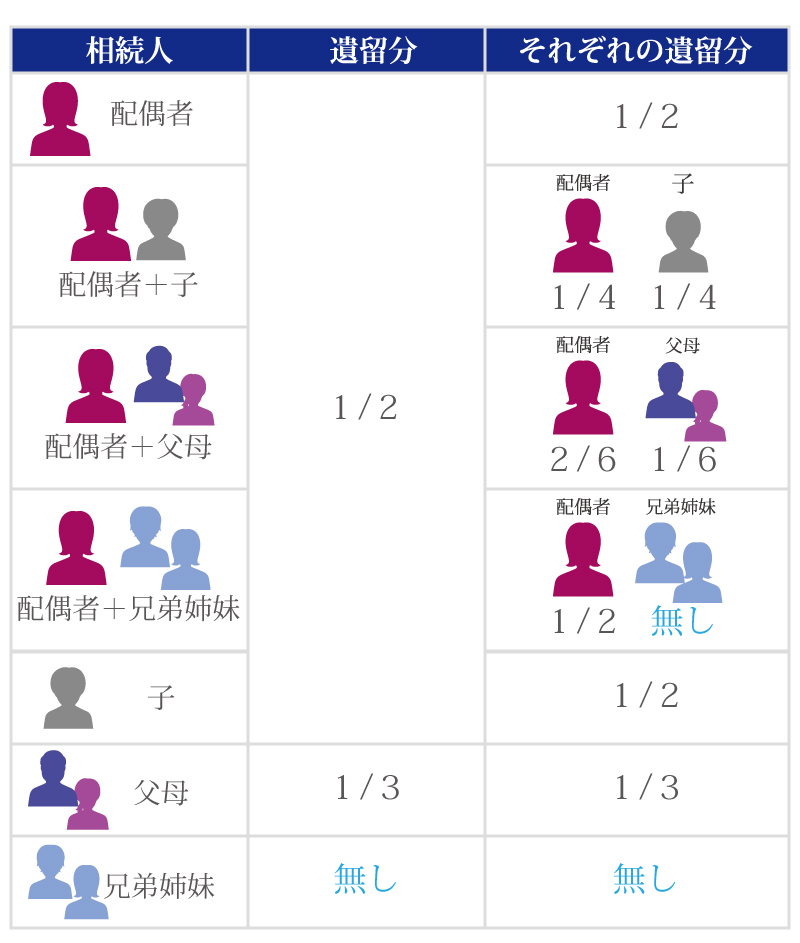

遺留分とは相続人の最低限保証される相続分ですが、相続人なら誰でもあるわけではありません。

遺留分のある相続人は配偶者、第1順位、第2順位までとなります。第3順位には遺留分がありません。そのため、遺留分放棄ができる相続人も配偶者、第1順位、第2順位となります。遺留分のある相続人がその遺留分を放棄することを遺留分放棄といいます。遺留分放棄は被相続人の生前と死後で放棄の方法が異なります。

遺留分の放棄を行うケースとしては、例えば家業を継がせたい場合などにおいて、特定の相続人にすべての財産を相続させるという遺言を残す準備がされている場合などです。相続開始後にその遺言内容を円滑に執行するため、その他の相続人に遺留分を放棄してもらうのです。

2.生前の遺留分放棄の場合

被相続人の生前に遺留分放棄を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。そもそも、遺留分は民法で定められた相続人の権利になります。この権利を簡単に放棄できるようにしてしまうと、本人は放棄したくないと思っているのに、無理やり放棄させるなどといったことが起こる可能性が出てきてしまいます。

そうならないようにするために、遺留分放棄を行う場合には、遺留分放棄を行う理由や意思がきちんとあるかどうかを家庭裁判所が判断するという決まりがあります。

遺留分放棄の判断基準

遺留分放棄に関して家庭裁判所の判断基準は以下の3つです。3つの要件をすべて満たしている必要があります。

遺留分は相続人の権利となります。その権利を持っている人の意思により遺留分放棄を行うということが前提条件となります。

合理的な理由とは、感情等によるものでは無いという意味合いが強いです。

例えば、長男より次男の方が可愛いから、次男に全部相続させたいので長男に遺留分を放棄させたいというような理由は通らないということになります。

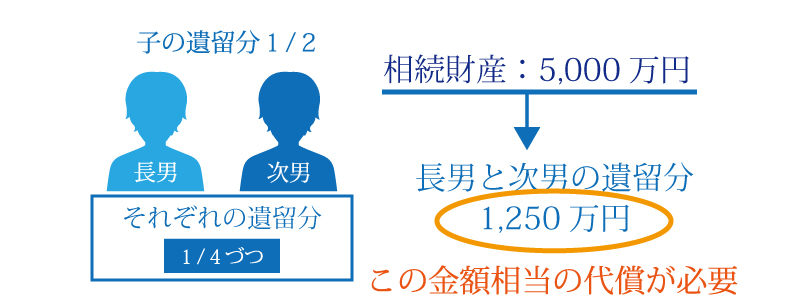

例えば、相続人が子2人で長男に遺留分放棄を行ってもらう場合で考えてみましょう。

子の遺留分は1/2、長男と次男それぞれの遺留分は1/4となります。相続財産が5,000万円だった場合、それぞれの遺留分は1,250万円となります。長男に遺留分放棄をしてもらう場合には、1,250万円の代償、つまり見返りが必要ということになります。

遺留分放棄の手続き

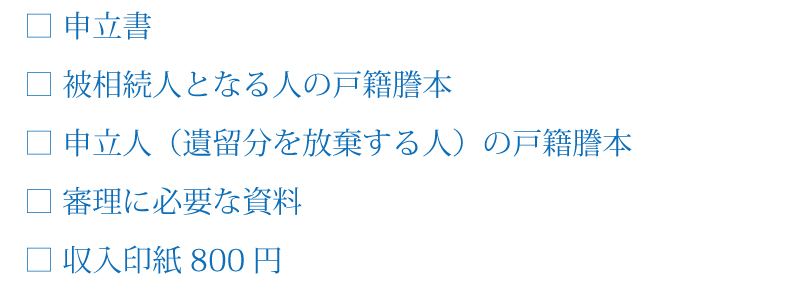

家庭裁判所で行う遺留分放棄の手続きを「遺留分放棄許可の審判申立」と言います。申立を行う家庭裁判所は被相続人となる人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立に必要な書類は以下の通りです。

申立書の書式は、裁判所のホームページから取得が可能です。

審判申立を行い、家庭裁判所に受理されると審問(しんもん)の日程の連絡が来ます。審問とは、家庭裁判所で遺留分の放棄について確認される面談のようなものです。

審問後、遺留分放棄の審判の結果が通知されます。遺留分放棄が認められた場合には、必ず証明書の発行を申請しておきましょう。

遺留分放棄が認められたという事実は、申立を行った本人のみに通知されるため、他の相続人は本当に遺留分を放棄したのかどうかわかりません。そのため、証明書を発行してもらい、他の人たちと共有しておきます。

生前の遺留分放棄は撤回できる?

基本的には、遺留分放棄の撤回や取り消しは行えないという決まりになっています。しかし、合理的な理由がある場合には撤回や取り消しが認めれるケースもあります。

合理的な理由とは、遺留分放棄の判断基準となる条件に変更が生じた場合を言います。遺留分放棄の撤回や取り消しを行う場合には、必ず家庭裁判所の許可を得る必要があります。

3.相続発生後の遺留分放棄の場合

相続発生後の遺留分放棄の場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。遺留分が発揮されるパターンとは、「遺留分減殺請求」を行う場合です。

例えば、遺言等によって自分の遺留分が侵害された場合などに、遺留分減殺請求を行い遺留分を取り戻します。遺留分放棄とはこの権利を放棄するということですので、相続発生後に遺留分を放棄する必要はなく、遺留分減殺請求をしなければ良いということになります。

遺留分減殺請求については下記の記事を参考にして下さい。

4.遺留分放棄と相続放棄は全く違うので注意が必要

遺留分放棄も相続放棄も同じように「放棄」という言葉がついていますが、その意味するところは全く違うのでしっかりと理解しておく必要があります。

遺留分放棄とは、上記でご説明してきたように、遺留分を放棄するということです。放棄の対象は「遺留分」、推定相続人が最低限保証される相続分の権利を放棄するということであり、相続そのものを放棄しているわけではありません。したがって、相続人として財産を相続する権利はありますし、遺産分割協議に参加する必要もあります。

一方、相続放棄は相続そのものを放棄するということです。そのため、相続人ではなくなりますから、財産も取得しない、遺産分割協議も参加しない、相続とは関係ない人になるということです。そして、遺留分放棄は生前に行うものですが、相続放棄は生前に行うことはできません。相続放棄は相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

相続放棄については下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

5.放棄した遺留分はどうなるのか

遺留分とは、あくまでも推定相続人が最低限保証される相続分の権利で、相続人によってその遺留分の値は変わります。遺留分を放棄した人がいたとしても、他の相続人の遺留分が増えるということはありません。

6.遺留分の放棄に応じない相続人がいる場合はどうすれば良い?

先に述べたように、遺留分の放棄は相続開始後の遺言執行や遺産分割協議を円滑化するために行われることが多いです。

一方で、遺留分の放棄は放棄する相続人本人の意思が必要不可欠となりますが、その相続人が必ずしも遺留分の放棄に応じるとは限りません。

そういう場合にとる対策の一つとして生命保険があります。

生命保険は被保険者の死亡により、保険金受取人が保険金を受け取ることになります。つまり、法定相続分や遺産分割協議とは関係なく保険金を指定した者に遺すことができるのです。

遺留分の放棄が難しい場合は、保険金の受取人を一定の人に集中させ財産を相続させるという方法を検討しても良いでしょう。

また、逆に遺留分を放棄させたい相続人を受取人とした生命保険に加入し、保険金請求権と引き替えに遺留分を放棄してもらうという方法もあります。

生命保険は相続税対策にも効果がありますから、併せて検討してみると良いでしょう。

参考:生命保険に相続税はかかる?相続税対策に効果的な保険の加入方法まで徹底解説

まとめ

遺留分放棄とは、推定相続人の最低限相続できる権利である遺留分を放棄するというものです。つまり、遺留分を侵害されても遺留分減殺請求はしませんよという意思表示のようなものです。そのため、相続開始前と相続開始後では扱いが異なります。

また、相続放棄とは異なり、相続の権利事態は無くなることはありません。遺留分放棄をしていても、遺産分割協議に参加する必要もありますし、被相続人に債務がある場合に、債務の相続も行う必要があります。遺留分放棄は「遺留分」に対する放棄であるということを理解しておいてください。また、遺留分は第3順位の相続人にはありませんので、そちらも併せて覚えておきましょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続手続き編