税務署から相続税のお尋ねが届いた方が確認すべき6つのポイント

ご家族が亡くなって数か月後に、税務署から「相続税のお尋ね」という文書が届く場合があります。

この税務署からの文書は一体何なのでしょうか?

返信の義務はあるのでしょうか?

お尋ねが届いても慌てないために必要な情報をご紹介していきます。

この記事の目次

1.相続についてのお尋ねが送られてくる理由

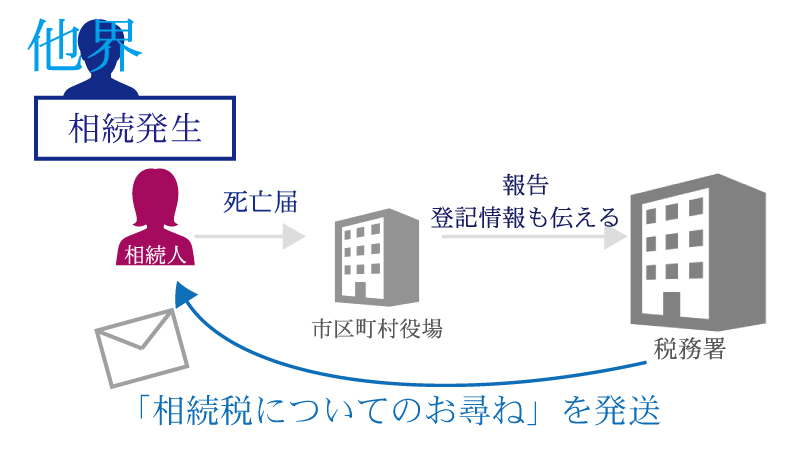

相続についてのお尋ねは、相続発生後6~8か月が経過したときに送られてくるものと、相続発生後数年が経過した後に送られてくるものに分けられます。

この違いは何を意味しているのでしょうか?

相続発生後6~8か月経過後のお尋ねの場合

相続発生の日というのはその方が死亡した日とお考えください。この死亡したという情報は税務署に伝えられます。

税務署は相続税の申告が必要なのではないかと判断した方に対して「相続税についてのお尋ね」を発送するのです。

では、どんなときに相続税の申告が必要では?と判断するのでしょうか。

税務署がお尋ねを送るケースとは?

税務署は、市区町村からの連絡により、誰が亡くなったのかの情報を入手します。誰かが亡くなった場合、一番最初の手続きとして市区町村役場へ「死亡届」を提出することになりますが、この死亡届を受け取った市区町村役場は、その情報を管轄の税務署へ報告する義務があるのです。

死亡の情報を知った税務署は、亡くなった方がどのような不動産を保有していたか、登記情報で確認します。

また、金融資産の保有状況も金融機関から情報が伝えられます。

海外に口座を設けて金融資産を保有していた場合も、100万円を超える海外送金がある場合には金融機関から税務署に「海外送金等調書」が提出されるので、税務署は国内外の金融資産をある程度網羅的に把握できます。

さらに、死亡直前に不動産の名義変更(登記変更)をしている場合も登記情報が税務署にも伝えられますので、亡くなった方に多くの財産があることがわかれば、相続人にあたる方にお尋ねとして発送する場合があるのです。

|

【お尋ねのポイント】 |

お尋ねが来ても絶対に相続税の申告が必要とは限らない!

税務署も、ざっくりの計算で、お尋ねを発送しているだけですので、お尋ねが来たから絶対に相続税の申告が必要というわけではありません。

相続税の申告が必要か不要かは相続財産を全て正確に洗い出し、計算してみなくてはわかりません。

それは税務署にとっても同じなのです。ですのでこのようなお尋ねという形となります。

計算をした結果、相続税の申告が必要ない場合は、届いたお尋ねに必要事項を記載し税務署へ返送して終了となります。そして、相続税の申告が必要となった場合は、申告書の作成・提出を行う必要があります。

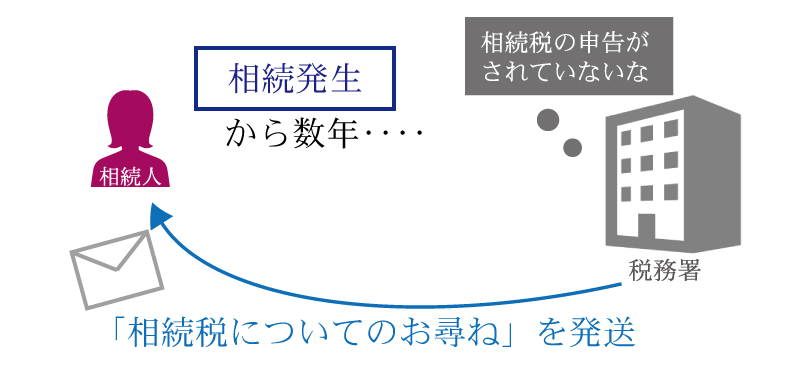

相続発生後数年が経過した後にお尋ねが届いた場合

相続発生後数年が経過したときのお尋ねは、相続税の申告をしていない方に発送されます。

この場合、税務署は本来であれば相続税の申告が必要であると考えています。つまり、税務署側で何か情報を得ている可能性があるということです。

このタイミングで相続税のお尋ねが届いたという方は、すぐに当時の財産状況を調べなおしたり、税理士に相談して相続税の申告の必要性を再検討することをお勧めします。

このケースは、相続時には故人の財産状況をすべて把握していなかったため相続税の申告をしていなかったという方によくあります。数年間税務署から何も音沙汰がなかったので自分は相続税とは無関係だと決めつけてしまっていたのです。

お尋ねが届いたことにより、慌てて当時の財産を調べなおしたり、税理士に相談した結果、実は相続税の申告が必要だったというケースも少なくありません。

この場合、後日、期限後に相続税の申告をして、納付を完了させたとしても無申告ということになり、延滞税等の罰則の税金を追加で支払わなければなりません。

実際に、申告期限を過ぎることでどのような罰則があるのかは下記の記事でご確認ください。

2.税務署からのお尋ねは提出しなくてはならないのか?

相続税についてのお尋ねはあくまで税務署からの確認のお願いであり、提出義務があるわけではありません。

それでも、お尋ねが届いた場合は提出しておいた方が良いでしょう。

なぜなら、次で述べるようなデメリットがあるためです。

3.お尋ねを提出しないデメリットとは?

相続についてのお尋ねを提出しなかった場合、税務署はどのような印象を持つでしょうか?この人は怪しいと感じ、税務調査をしてみようと判断するかもしれません。

例えば、警察官から職務質問をされたとします。

職務質問も強制ではなく、任意ですので必ず答えなくてはいけないわけではありません。しかし、任意だからと無視を続けると、警察官はこの人は何か隠していると判断して、より一層対応を強化してくるでしょう。

税務署も同じです。本当に何も問題ないならお尋ねを無視したり、反抗的な態度をとることはないでしょうから、お尋ねが返ってこないことで何か隠していると考えても不思議ではないです。お尋ねにはきちんと回答して提出した方が良いでしょう。

4.お尋ねに嘘を書いた場合はどうなるか?

仮にばれなかったとすれば問題になることはありません。

しかし、税務署でも裏付けをとっている場合は嘘が簡単にばれます。最近はマイナンバーの関係で裏付け調査も容易になりつつあります。また、先述したように税務署には資産情報を入手する手段が多数存在します。

嘘がバレた場合には税務署側の印象も非常に悪くなりますので、正直に記載しましょう。

5.書き方がわからない場合はどうすればよいか?

お尋ねの文章はシンプルに作られています。各項目に財産金額を記載したり、基礎控除額を計算したりして、相続税の申告の有無を判断します。

シンプルに作られているが故に、どこに何を記載すればいいかわからないという方は所轄の税務署に電話すれば教えてもらえます。この場合はお尋ねの書類の中に、税務署の電話番号や担当部署が記載されているのでそちらへ電話してみましょう。もちろん税理士へ質問しても記載の仕方は教えてもらえます。

6.相続税の申告をするかどうかはどう判断すればよいか?

相続税の申告をするかどうかは相続人自身で判断する必要があります。税務署に相談してもよいですし、税理士に依頼して判定してもらうのも確実です。注意したいことは、自身で申告不要と判断した場合であっても、実は申告が必要だったとなると無申告という状態になり、無申告加算税や延滞税といった追加で支払う税金が発生する場合があることです。

|

関連記事をまとめておきましたので、気になる記事があれば、ご確認ください。 相続税の申告をする上で、押さえておきたい7つのポイント |

まとめ

相続税のお尋ねが来ると驚くことも多いかと思いますが、特に過度に心配する必要はありません。真実を回答してあげればよいだけです。

お尋ねに回答するために財産を確認した結果、相続税申告が必要となった場合には、相続専門の税理士に相談することをオススメします。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続税編