相続税の評価減や贈与税の特例についてよく知っておこう!

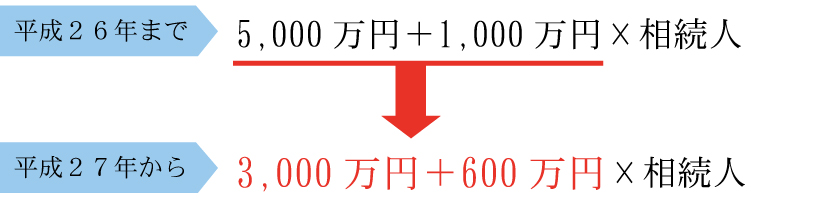

相続税は平成27年度によって行われた改正により、基礎控除額が減額されました。基礎控除額が減額されたことによって、従来よりも課税対象となる人が増えたほか、元々課税対象だった人については実質増税となります。

相続税に限らず、支払う税金についてはできるだけ少なくしたいと思うのが人情ですが、相続税や贈与については節税対策を行うことで少なくすることが可能です。この記事では、相続税及び贈与税の主な節税方法について紹介していきます。

この記事の目次

1.賃貸住宅を取得すると評価額が減額される!?

(1)建物の評価額は3割減

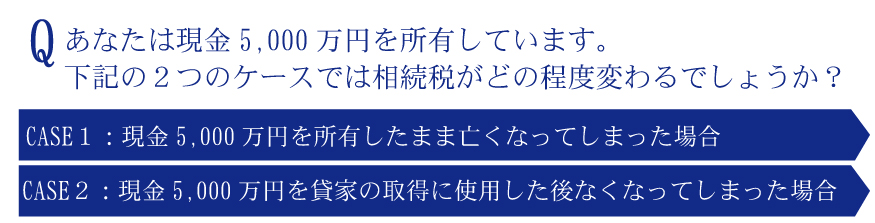

いきなりですが、みなさんに質問です。

この2つのケースを比べると、なんと2の方は建物評価額が約3割も減額して計算されます。

現金を所有していると、相続が発生した際に現金の価格そのままで評価されますが、不動産を取得することによって相続税の建物評価額を減額することができます。なぜかというと、賃貸住宅などの不動産は他人に賃貸している状態で相続しても既にそこに住んでいる人がいると入居人の居住する権利を尊重するために相続人が建替えなどをして自由に活用することは難しいからです。

賃貸住宅などの相続税評価額の計算式は以下の通りです。

借家権割合というのは国税庁が定めている相続人の権利を表す割合で、原則として30%に定められています。また、賃貸割合はその建物のうち賃貸にだされている割合で表します。今回の貸家では100%賃貸物件としていることとして計算してみます。

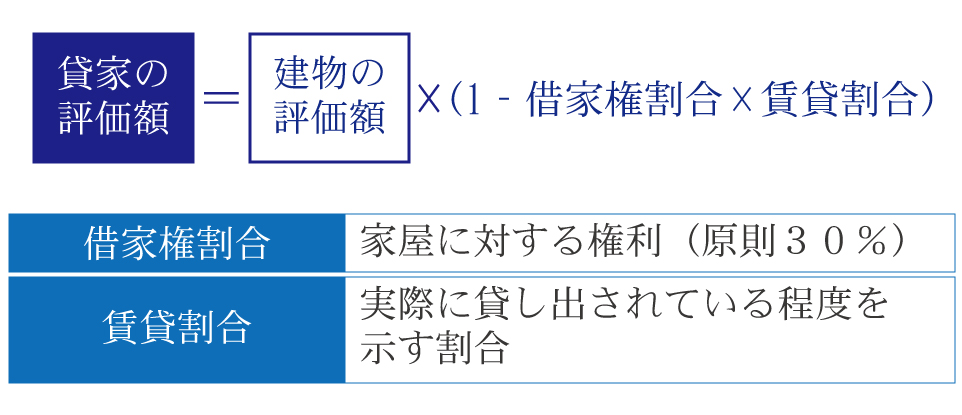

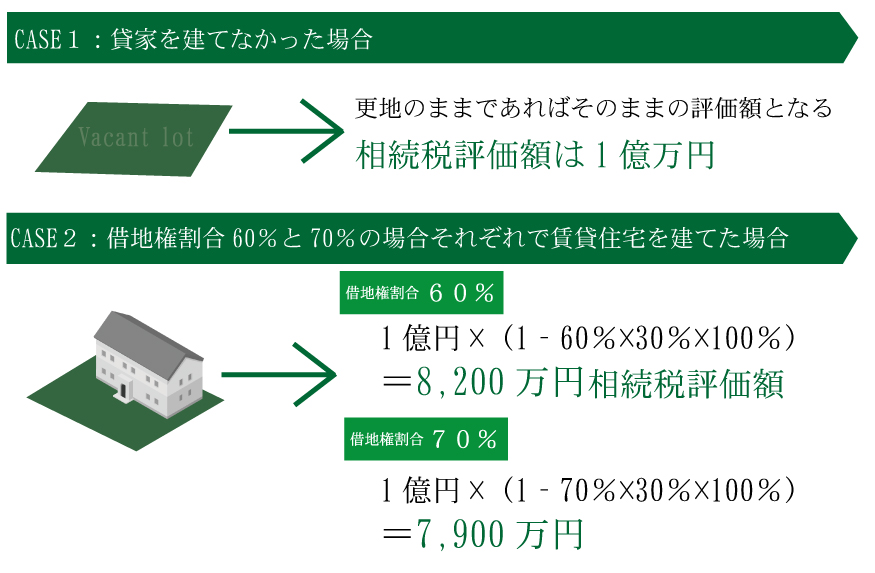

では、先ほどのケースではどれぐらいの差が生じるのでしょうか?

このように、賃貸住宅を所有するだけで約3割も評価額を減額することができ、相続税の節税に繋がります。

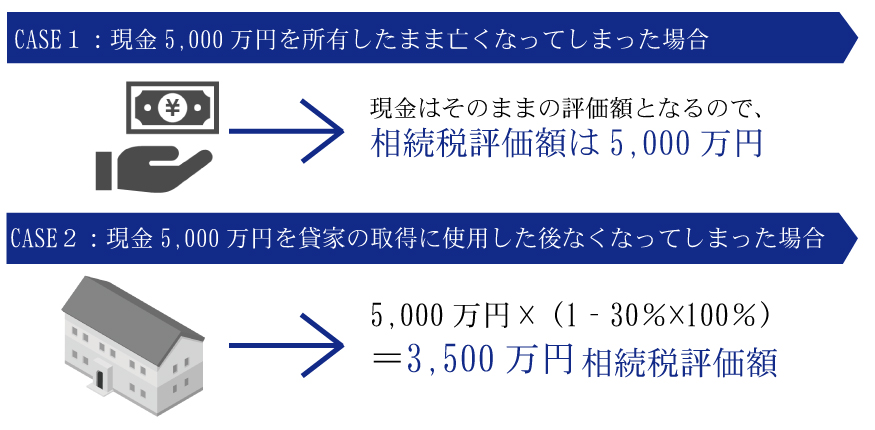

(2)土地の評価額も2割減

賃貸住宅の土地は貸家建付地と呼ばれますが、この土地についても建物同様の理由で相続税評価額を約2割減額させることができます。賃貸住宅の土地における評価額の計算式は以下の通りです。

借地権割合は借家権割合同様に国税庁が定めるその土地に対する権利の割合を示したもので、地域によって異なりますが60%から70%となっています。

では、1億円の評価額がある更地に賃貸住宅を建設した場合はどのぐらいの評価額になるか計算してみましょう。

約2割も評価額を減額することができます。元々の土地における評価額が大きくなればなるほど減額される金額も大きくなりますので、節税効果が高くなるといえます。

(3)賃貸住宅を取得して相続税対策を行う際の注意点

このように相続税対策で賃貸住宅を建設することは効果があるのですが、問題なのはどの会社で建設するかです。建設会社には普段馴染みがない方も多いでしょうが、実は建設会社にも得意不得意といった商品があります。

例えば、一戸建て住宅を主に建設している会社や賃貸住宅を主に建設している会社といった具合です。得意としている分野によって建設コストや商品のバリエーションも異なってきますので、注意しましょう。不動産会社の選定が難しい時には無理せずに税理士などの相続税対策を専門としている人に相談してみるのも良いかもしれません。

| 不動産の利用で効果的に相続税対策!その相続対策の方法とは? |

2.小規模宅地の特例で80%評価減!?

相続した主な財産が被相続人(亡くなった人)の自宅や事業用の資産の場合、納税する現金が足りないと自宅や事業の継続に必要な資産を売却しなければならなくなります。そのような事態をできるだけ防ぐために最低限の居住場所や事業の継続を図る目的で「小規模宅地等の特例」という制度が設けられています。

この特例を受けるために必要な要件は以下の通りです。

・被相続人と生計を一つにしていた親族の居住や事業を行っていた宅地等

・建物の敷地になっているもの

これらの要件を満たしている場合について、土地の評価額を減額することができます。要件については様々なものがあるため、国税庁のホームページで確認してください。

【どれぐらいの節税効果があるのか?】

この制度を利用することで、最大80%も評価額を減額することができます。実際にどれぐらいの評価額が減額されるのか例をみてみましょう。

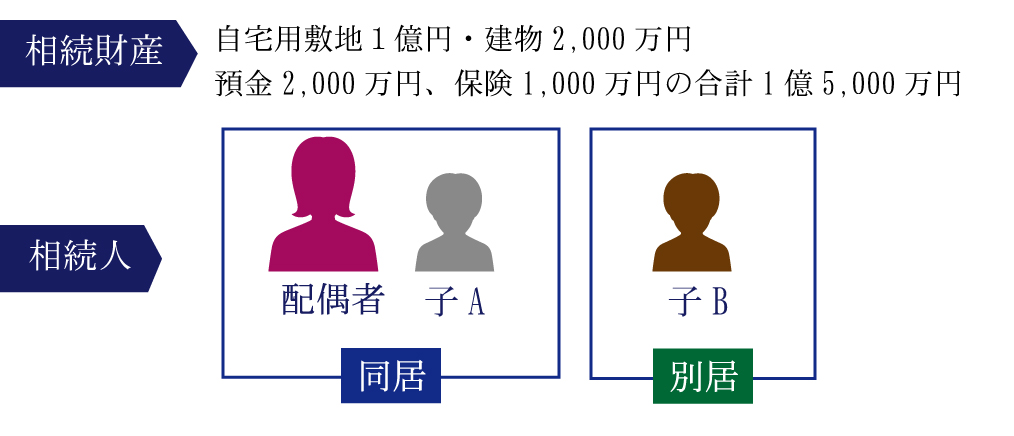

(例)相続人が配偶者、配偶者と同居の子A、配偶者と別居の子B。相続財産が自宅用敷地1億円、建物2,000万円、預金2,000万円、保険1,000万円の合計1億5,000万円

1)小規模宅地の特例を利用して評価額が80%減額できた場合

配偶者の自宅用敷地の評価額=1億円×(1-80%)

配偶者の自宅用敷地の評価額=2,000万円

2)小規模宅地の特例を利用して評価額が80%減額できた場合

同居の子Aの自宅用敷地評価額=1億円×(1-80%)

同居の子Aの自宅用敷地評価額=2,000万円

3)小規模宅地の特例を利用できない場合

別居の子Bが自宅用敷地を相続する時は、小規模宅地の特例が適用されず1億円そのままが相続財産として計算されてしまいます。

1)及び 2)における相続税額(生命保険金の非課税はないものとして計算)

7,000万円-4,800万円(基礎控除額)=2,200万円

配偶者の納税額・・・2,200万円×1/2×15%-50万円=115万円

子Aの納税額・・・2,200万円×1/4×10%=55万円

子Bの納税額・・・2,200万円×1/4×10%=55万円

相続税額の合計は「115万円+55万円+55万円=225万円」となります。

一方、3) の小規模宅地の特例を利用せずに相続した場合の相続税額(生命保険金の非課税はないものとして計算)

1億5,000万円-4,800万円(基礎控除額)=1億200万円

配偶者の納税額・・・1億200万円×1/2×30%-700万円=830万円

子Aの納税額・・・1億200万円×1/4×15%-50万円=332.5万円

子Bの納税額・・・1億200万円×1/4×15%-50万円=332.5万円

相続税額の合計は「830万円+332.5万円+332.5万円=1,495万円」となり、1、及び2、の方法で相続した場合と比べて1,270万円も納税額が増えてしまいます。誰がどの資産を相続するか決める時には、同居して生計を一つにしているかどうかまで確認して行う方が良いでしょう。

| 80%の評価減で相続対策可能に!?小規模宅地等の特例の6つのポイントとは |

3.「広大地評価」ってなに?

※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※

もしあなたが持っている宅地面積が周辺地域においても広大である場合は広大地評価という特例を受けることができるかもしれません。

この特例が適用されれば65%も評価額が減少します。そのため、非常に相続税の節税に効果がある制度といえますが、具体的に何平米以上の広さがあれば広大地と認めてくれるような基準がありません。あくまで、その地域における標準的な宅地面積と比べて著しく広大な場合に適用されます。基準となるものとしては各地域の開発許可基準面積や都道府県地価調査の基準値、開発が許可される最低敷地面積などから判断されるようです。

この制度を利用する際には周辺環境との比較が必要となりますので、個人で判断することは非常に難しいかと思われます。大きな土地を持っていたら、相続税を得意としている税理士に相談してみてください。国税庁のホームページのURLを記載しておきますので、気になる方は確認してみてください。

| 広い土地を相続したら広大地評価が適用される?広大地評価の適用要件とは? |

4.生命保険を利用して相続税対策を行うこともできます!

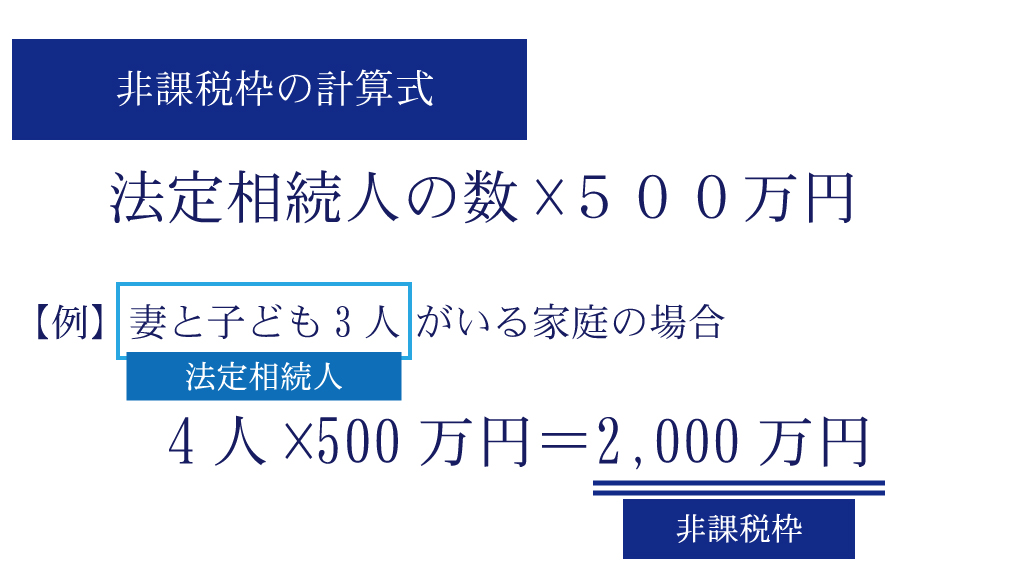

生命保険は本来、被保険者の万が一の事態に備えて保険金を受け取ることを目的としていますが、相続税対策としても有効に使うことができます。既婚者の場合、保険金受取人を配偶者にしている人も多いでしょうが、実はその保険金も相続財産とみなされて相続財産に加算されてしまいます。しかし、この生命保険金については遺族の生活保障であるという保険本来の趣旨に沿うために非課税枠が設けられているのです。

例えば、妻と子ども3人がいる家庭の場合では法定相続人4人とみなされますので、非課税枠は「4人×500万円」となり、2,000万円となります。そのため、2,000万円以下の保険金は非課税となるのです。

仮に2,000万円を預金していた場合では、現金と同じく2,000万円そのままが相続税評価額として相続財産に加算されてしまいますが、生命保険に加入することによって非課税枠ができるため節税に繋がります。

この制度の注意点として、何らかの理由により相続放棄を行った人がいる場合でも相続放棄が無かったものとして非課税限度額の計算式には含めますが、

その相続放棄をした人が受け取った保険金についてはこの非課税制度は適用されないことです。

そのような人が相続人に含まれている場合には気を付けましょう。

生命保険には様々な種類がありますが、掛け捨ての保険だけではなく、中には「終身保険」や「養老保険」などのように支払った保険料がほとんどの場合100%戻ってくる保険もあります。そのような貯蓄型の保険は満期を迎えると掛け金が戻ってくるだけではなく、相続税対策にもつながるお得な商品です。

もし生命保険にあまり加入していないようでしたら、一度法定相続人の数と非課税限度額を確認してみてはいかがでしょうか。

| 生命保険で相続税が節税できる?効果的な保険の入り方とは? |

5.養子縁組で相続税対策?

(1)養子を増やすと節税に繋がる?

相続税の基礎控除額の計算方法は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」です。そのため、計算上は法定相続人が増えれば増えるほど基礎控除額が大きくなり、支払う相続税が少なくて済みます。養子縁組を結ぶと法定相続人としてみなされますので、基礎控除額を一人当たり600万円増やすことができて節税に繋がります。

また、生命保険の非課税枠の計算方法も「法定相続人の数×500万円」と、法定相続人の数が増えるほど非課税枠を増やすことができます。さらに、相続税の納税額は個人ごとの相続税額によって税率が変わるため、法定相続人が増えるほど遺産を分散して相続することができますので、各個人ごとの税率が低くなる可能性もあります。

(2)養子縁組をすることの注意点

養子縁組をすると良いことばかりのようですが、もちろん過剰な養子縁組に対する規制をするために相続税法上で制限されています。

被相続人(亡くなった方)に実子がいる場合は法定相続人として認められる養子は1人までです。また、被相続人に実子がいない場合については2人までしか法定相続人として認められません。

6.ここまで述べてきたことの補足事項

相続税の基礎控除額が平成27年に改正されました。この基礎控除額以下の人については相続税がかからないため、「配偶者控除の特例」を受けて相続税評価額を減少させるなどの特例を利用しない限り、申告する必要はありません。

ただし、自分の財産がいくらあるかを把握するだけでも大変なのに、被相続人の財産を把握するのはもと大変です。また、財産を把握するのも現金や預金なら分かりやすいですが、不動産の評価や株券などの有価証券の評価などは普段馴染みのない人が把握することは困難ではないでしょうか。そのような場合には不動産の査定会社を利用するなど専門家にお願いした方がよいかもしれません。

| 養子縁組を利用すると相続税が節税に?養子が相続税にどんな影響を与えるのか? |

7.銀行に土地を信託して節税することもできる!?

自分で相続税対策を行うのではなく、銀行などの金融機関に委託して行うという方法もあります。

委託された資産について手数料をもらいながら運用していく銀行のことを信託銀行と呼びますが、その代表的なものとして「土地信託制度」というシステムがあります。この制度はその土地を所有している人と信託銀行が共同で事業を行う仕組みとなっており、土地の所有者は土地を提供する代わりに信託銀行が活用して生み出された収益の分配金を受け取るというシステムです。

信託銀行は信託を受けた土地の上に賃貸住宅を建設し、家賃収入を配当として土地所有者に還元します。

一定の信託期間終了後には建物が残ったままの状態で返還されるため、相続が発生した際には賃貸住宅が建設されていることで相続税評価額を減額することが可能です。

賃貸住宅が建設されている場合の土地や建物の相続税評価額の算出については先述の通りですが、こちらのシステムを利用する際にはかなり綿密な計算のもとに行う必要がありますので、相続税に詳しい税理士に相談してみてください。

8.生前贈与で節税対策を行う

(1)贈与する際は基礎控除額を頭に入れておこう!

相続税は相続が発生した時点で基礎控除額以上の財産を持っている人に課税されます。贈与を活用した相続税対策というのは、相続が発生する前に財産を贈与することで相続税を少なくするという方法です。

しかし、この方法を採用しても相続税よりも多額の贈与税が課税されてしまっては意味がありません。贈与税についても理解しておきましょう。

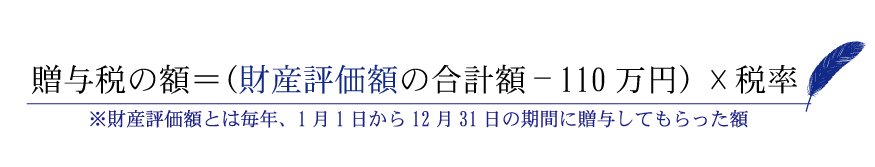

基本的に贈与税が課税されるのは、1月1日から12月31日までの期間で基礎控除額である110万円以上の財産を贈与された場合です。

計算式は「贈与を受けた財産金額-110万円」で残った金額に対して課税されます。逆に言うと、その期間内に贈与された金額が110万円以下の場合は贈与税の課税対象とはならず、申告も不要です。この基礎控除額はあくまで贈与を受けた側が対象なので、贈与する側が4人に贈与する際には「4×110万円=440万円」までは非課税で贈与することができます。

ただし、贈与を受ける側は期間内に何人から贈与を受けても110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかります。

また、毎年一定額を同じ月日で贈与していると定期贈与とみなされ課税対象になることがありますので、注意しましょう。

| 暦年贈与に関する5つのポイント。みなし贈与と判定されてしまうリスクとは? |

(2)最大2,000万円控除可能「贈与税の配偶者控除」

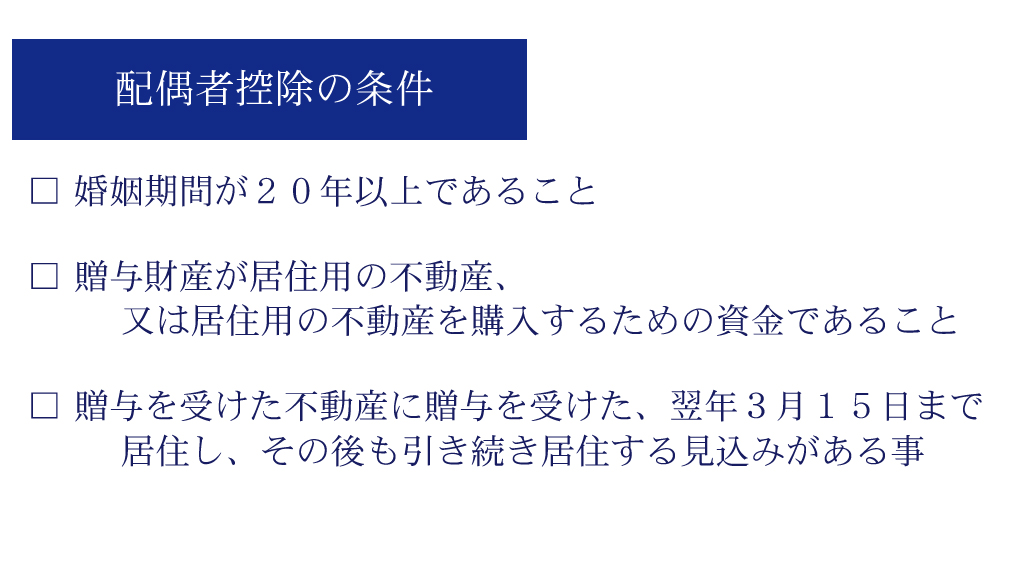

贈与については様々な特例や優遇措置が設けられています。例えば、「贈与税の配偶者控除」は配偶者に対する住宅や住宅の取得に要する資金の贈与は最大2,000万円まで控除されるという制度です。

この制度は基礎控除とは別枠の非課税制度ですので、両方を活用することで2,110万円まで贈与税が非課税になります。ただし、この制度を活用するには一定の条件があります。条件は以下の通りです。

最大2,000万円の非課税枠は非常に魅力的ですが、この制度は同一配偶者間では1度しか利用することは認められていませんので、注意する必要があります。また、特例の適用を受けるためには納める贈与税額が0円になる場合であっても贈与税の申告書を管轄の税務署長宛に提出する必要があることも忘れないようにしましょう。

| 2,000万円の贈与でも無税?配偶者への贈与で節税対策する仕組みとは? |

(3)有効に使いたい「相続時精算課税制度」の説明と注意点

毎年贈与税の対象になるかどうかを判断することを暦年課税と呼びます。暦年課税では基礎控除額が110万円しかないため、贈与税を課税されないためには少額の贈与しかすることができません。

短い期間で多額の贈与を行いたい場合には相続時精算課税制度を利用するという方法があります。この制度を利用すれば、最大2,500万円までの贈与が非課税です。

相続時非課税制度を一度利用すると、暦年課税に戻ることはできません。贈与を受け側は相続が発生するまで適用されます。

この制度を利用すると、相続時にはこの制度により贈与した金額も含めて相続税を計算しなければなりません。そのため、この制度を利用する上で最もメリットがあるのは、相続税が課税されないような人で、かつ、早めに贈与しておきたいという人です。

この制度については、基礎控除の110万円との併用をすることはできません。

| 相続時精算課税制度についての詳細は下記をご確認ください。 |

(4)贈与によって住宅を購入する場合は非課税措置が適用されることがあります

父母や祖父母から子・孫へ住宅購入資金のために贈与をすることに対しても非課税枠が設けられています。

「住宅取得等資金の贈与税の非課税枠」といって、最大で1,500万円までが非課税です。この制度は基礎控除の110万円と併用することができるため最大1,610万円まで非課税とすることができます。

ただし、適用にあたっては20歳以上の子・孫が住宅の購入や増改築を行う場合に限られます。また、適用対象となる床面積も50平米以上240平米以下で、適用期限が平成31年6月30日までです。さらに対象となる建物の耐震性や省エネルギー性といった基準を満たしているかどうかによっても非課税枠が変わりますので、工事をする不動産会社や税金に詳しい税理士に確認してから行うようにしましょう。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産を取得して居住を開始すること、又は未完成や未入居でも完成したらすぐに居住することが確実であること

贈与された資金の使用目的は住宅を取得するか増改築すること

| 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与についての詳細は下記をご確認ください。 |

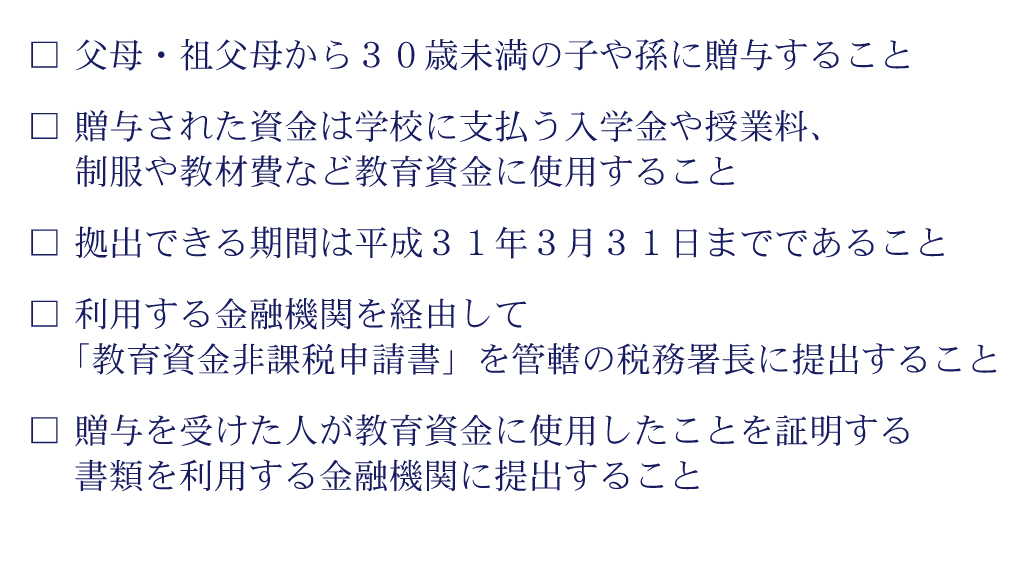

(5)教育資金の贈与に最大1,500万円まで非課税!?

平成25年4月に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が新しく設けられました。この制度を利用すると最大で1,500万円までの贈与が非課税となります。ただし、この制度を利用する際には以下の条件を満たしておく必要があります。

また、子や孫が30歳に達した時点で口座に残っていた残額には贈与税が課税されてしまうので、注意しましょう。

非課税枠は最大で1,500万円ですが、学校教育以外で必要になる費用は500万円が限度となっています。

500万円の限度額が適用されてしまう主な費用には塾やそろばんなどの習い事(野球やサッカーなどのスポーツ、ピアノや絵の勉強などの芸術的な習い事も含まれます)や通学に必要な定期券の購入費用などです。

| 教育資金の一括贈与に関しての詳細は下記をご確認ください。 |

(6)結婚・子育ての資金の贈与で最大1,000万円が非課税!?

直系尊属(父母又は祖父母)から、20歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚や子育ての資金を一括で贈与した場合に、最大1,000万円までが非課税となる特例です。

この特例は平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間の贈与が対象となります。

この特例の適用を受ける場合には、結婚・子育て資金口座の開設が必要になります。

受贈者(贈与された人)が50歳になった時点で、一括贈与された資金が使いきれずに残った場合には、残った部分に贈与税が課税されます。

| 結婚・子育て資金の贈与に関する詳細は下記をご確認ください。 |

9.生前に用意しておくことで非課税になるものも

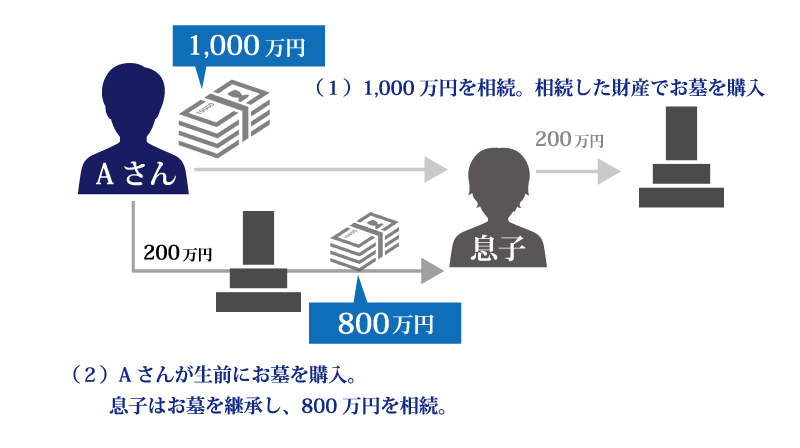

相続税には元々非課税とされている財産もあります。祖先の霊を祀る墓地や墓石、仏壇などの財産は、その他の財産と分けて非課税財産として所有することが可能です。そのため、生前にお墓などを購入しておくと相続税の節税効果が得られます。次の例を見てみましょう。

【 例 】

(1)現金1,000万円を所有したまま相続が発生した場合

(2)現金1,000万円をしている人が生前にお墓を購入しておいた場合

(1)の場合には、1,000万円はそのまま相続税の課税対象となります。そのため、相続した息子は1,000万円に係る相続税を支払い、さらにお墓を購入することになります。

(2)の場合には、保有している1,000万円でお墓(200万円)を購入します。1,000万円ー200万円=800万円が相続税の課税対象となります。さらにお墓は相続財産には含まれないため、お墓は税金がかからずに引き継ぐことが出来ます。

相続税は取得する財産が多ければそれだけ納める税金も多くなります。相続する財産を事前に少なくしておくということが相続税対策のポイントになります。

以上のように生前に購入しておくことで節税効果が得られますので、できるだけ生前に購入しておくことをおススメします。ただし、本人に購入するつもりがあるなら問題ないですが、本人はお墓を購入するつもりがないのに購入を薦めることはかなりデリケートな問題になってきますので、慎重に進めるようにしましょう。

| お墓や仏壇は生前に準備!祭祀財産が節税対策に役立つ |

10.相続税が非課税の国があるってホント?

日本ではある程度の資産を持っている方については相続税が発生してしまいますが、実は海外では相続税が課税されない国もあります。相続税が課税されない国としては、シンガポールや香港、マレーシア、オーストラリアなどが挙げられますので、これらの国に財産を移すことができれば相続税の心配をしなくてもよいかもしれません。

| 海外移住すれば相続税を支払う義務がなくなる?仕組みと注意点について |

まとめ

相続税や贈与税の節税対策は時間をかけて徐々に行うことが理想的です。相続が近付いてから対策をしようと思っても、大きな効果を上げることは難しいことが多いので、あらかじめ税理士などの専門家に相談をして対策を練っておくことが肝心ではないでしょうか。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続対策編