相続人と連絡が取れない時はどうする?「失踪宣告」手続き6つのポイント

ある一定の期間行方不明になっている人がいる場合、失踪宣言の手続きを行わなければいけません。

失踪宣言をすることの効果とはどのようなものがあるのでしょうか?

今回は失踪宣言を申立てる際の手続きの流れや効果、相続への影響についてご説明しています。

この記事の目次

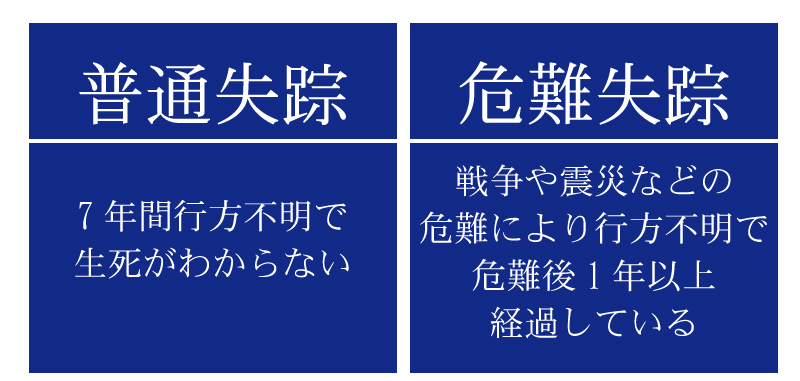

1.「普通失踪」と「危難失踪」の違いとは?

失踪には、「普通失踪」と「危難失踪」の2種類があります。

「普通失踪」は、7年間行方不明である状態、生死が不明な状態に該当します。

「危難失踪」は、特別失踪と呼ばれることもあります。行方不明であることは「普通失踪」と変わりませんが、行方不明の理由として戦争や震災といった危難があり、生死が不明な期間が危難が去ってから1年間の場合に該当します。

「普通失踪」「危難失踪」いずれも、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てれば、法律に則って、死亡したものとみなされ、不在者の財産についての相続が開始となったり、保険金の受け取りや死亡一時金を受け取ることが可能になります。

2.失踪宣告の申立方法と流れ

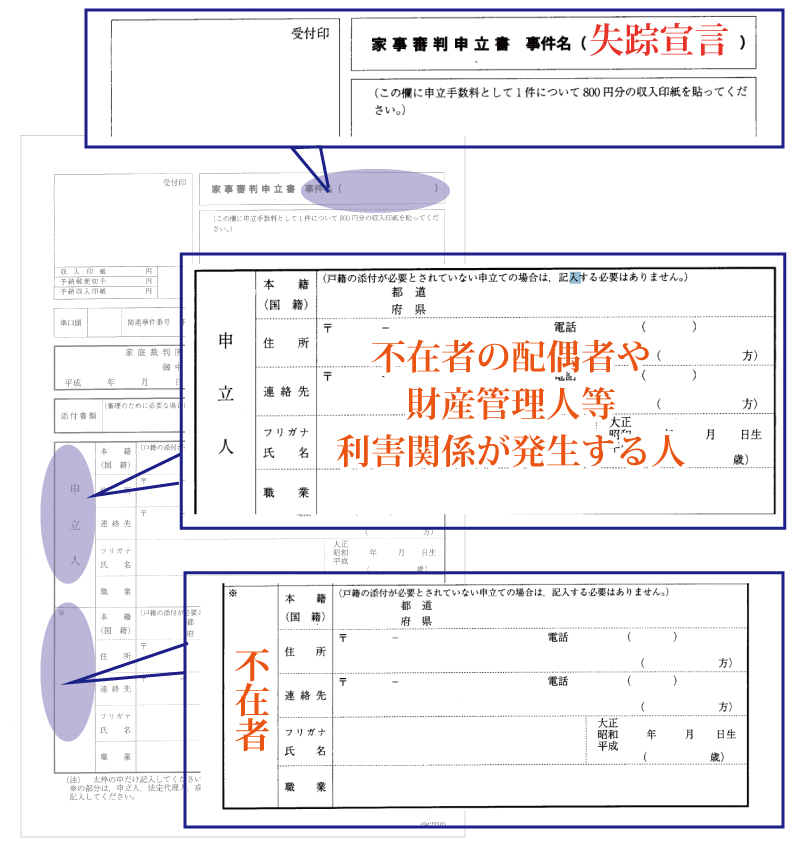

失踪宣告には、「家事審判申立書」を準備する必要があります。この場合、事件名は「失踪宣告」と入れ、書類の「※」欄には「不在者」と入れます。申立人の欄には、不在者の相続人となる人、不在者の配偶者や、財産管理人など、利害関係が発生する人について、本籍や住所氏名などの各項目を記入します。

「家事審判申立書」は、裁判所のホームページにてPDF形式でダウンロードすることができ、失踪宣告の場合の記入例もあります。前述の項目の他、申立ての主旨・理由などの記入方法の参考になるでしょう。

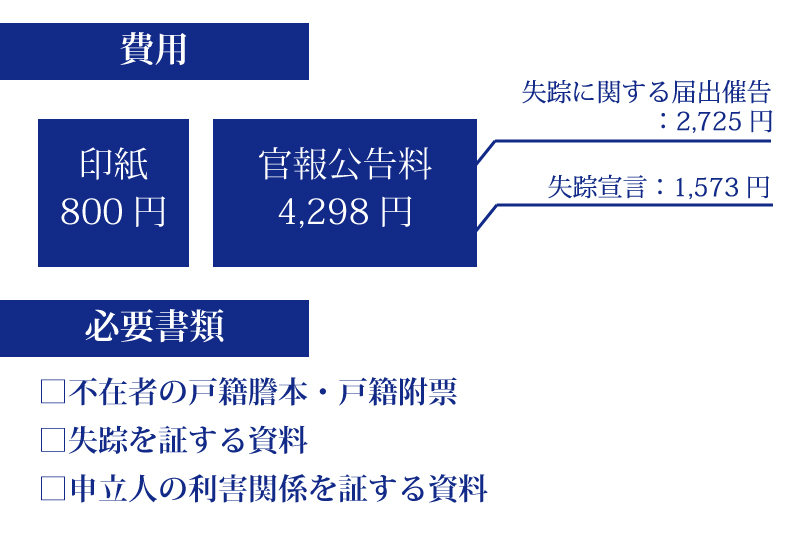

申立書に貼付するための収入印紙(800円分)と、家庭裁判所との連絡用郵便切手も必要となりますので用意します。

また、その他費用としては、官報公告料の納付指示が裁判所より伝えられてから、4,298円を納める必要があります。

官報公告料の内訳は、

失踪に関する届出の催告が2,725円

失踪宣告が1,573円

という金額になっています。

申立には、いずれも不在者の全部事項証明の「戸籍謄本」、「戸籍附票」と、例えば家出人届出受理証明書や不在者宛て郵便物が返戻されたものといった「失踪を証する資料」、申立人が親族なら戸籍謄本などの「申立人の利害関係を証する資料」が必要です。

戸籍などは、申立前に入手できない場合には申立後の追加提出も可能です。

失踪宣告の申立先は、不在者が失踪前まで住んでいるところ、あるいは住んでいたところを管轄している家庭裁判所となります。

家庭裁判所調査官が不在者に関する調査や、掲示板や官報での公告を行い、一定期間を経過しても対象となるものが現れない場合は不在者が死亡したとみなされ失踪宣告が成立します。失踪宣告が成立すると、婚姻解消・相続開始など、全て、死亡した場合と同じように取り扱われます。

3.不在者が死亡したとみなされた時、保険金は?

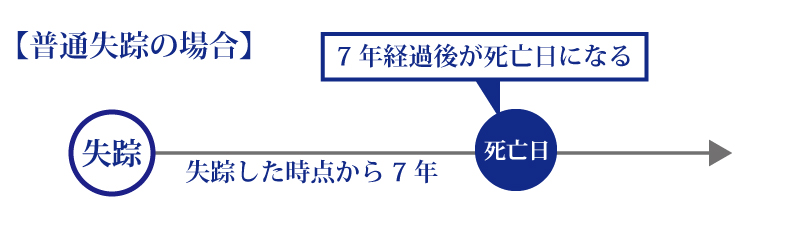

保険金に関しては、「普通失踪」であれば、死亡とみなされる日、つまり「死亡日」は、失踪した時点から7年経過後の日となります。死亡日よりも前に保険契約を解約していれば保険金は受け取れませんが、死亡日まで保険金を支払い続け、失効させずに契約し続けていれば、その生命保険の契約書どおりに保険金を受け取ることができます。

ここで気を付けたいのが、もし災害特約を付帯していたとしても、この普通失踪の場合に受け取ることができるのは「普通死亡保険金」となるという点ですので、確認しておきましょう。

4.不在者死亡の場合、年金は?

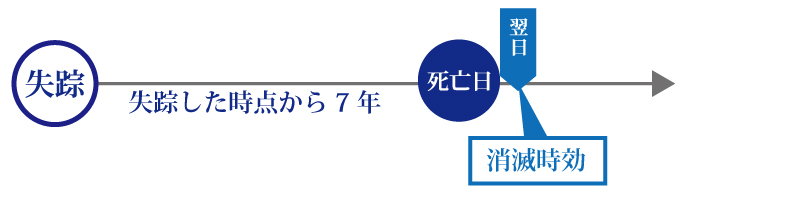

「死亡日」の翌日に、失踪宣告を受けた者が消滅時効を迎えることになります。年金に関してもその日に時効を迎えますが、それでは年金保険料が掛け捨てになってしまいますので、その防止のため、死亡一時金という制度があります。

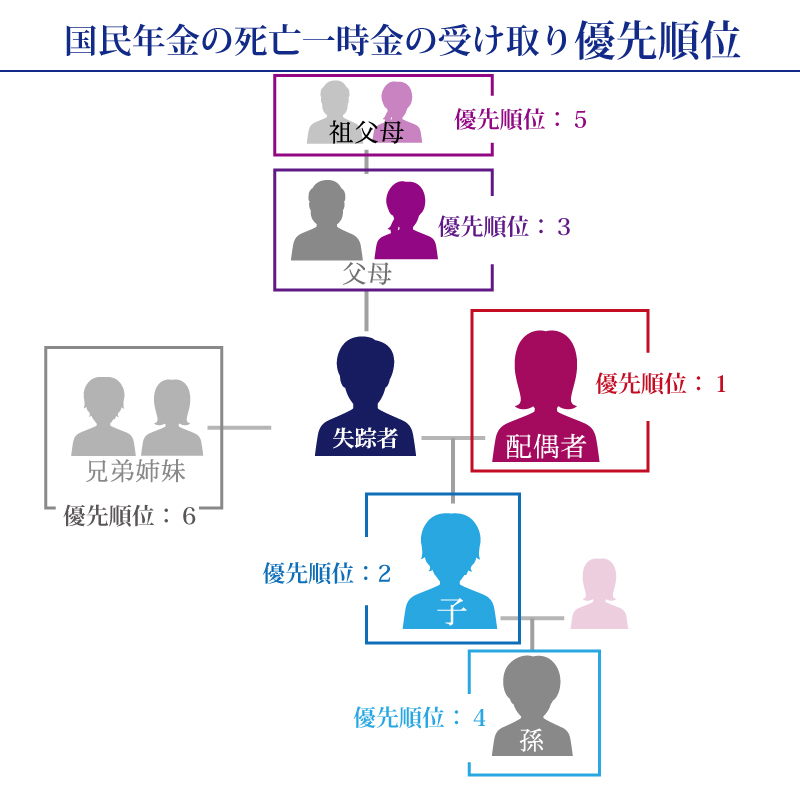

国民年金にのみ加入していて3年以上の国民年金の掛け金を掛けている第1号被保険者で、優先順位は「配偶者」「子」「両親(父母)」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」の順で死亡一時金を受け取ることが可能です。

失踪宣告審判が確定した日の翌日以降、2年が経過する前までに死亡一時金を請求しましょう。

5.失踪宣告した不在者が生きていた!そんな時は?

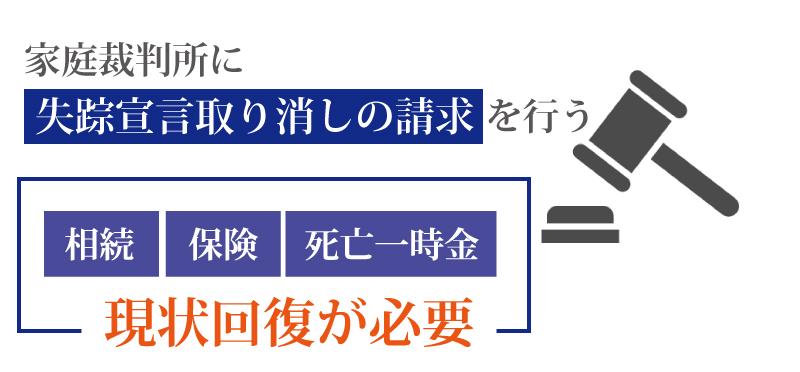

もちろん、失踪宣告されていた不在者が、本当は生存していたという場合もあり得ます。その場合には、不在者本人や申立人が家庭裁判所に失踪宣告取り消しの請求を行ないます。

失踪宣告の取り消しがあったことで、死亡の取り扱いは全て一掃し最初から無効となり、生存しているものとして取り扱われるようになります。

相続然り、保険金然り、もちろん死亡一時金も、その全てを原状回復しなければなりません。しかし、これは法的には、「現に利益を受けている限度」の範囲で返還することになります。この範囲とは、その時点で手元にまだ残っているものという意味に捉えて差し支えありません。

なお、失踪宣告の取り消しは、宣告された日付とは違う日付に死亡していたことが判明した場合にも行うことが出来ます。

6.相続人と連絡が取れない…失踪宣告する必要はある?

相続が発生した場合に、その相続人の一人と連絡が取れないという場合は、どうすればよいのでしょう。

例えば音信不通の相続人がいる場合でも、弁護士などに協力をしてもらって本気で探せば見つかるケースがほとんどです。しかし、どうしても連絡が取れないという場合ももちろんあります。

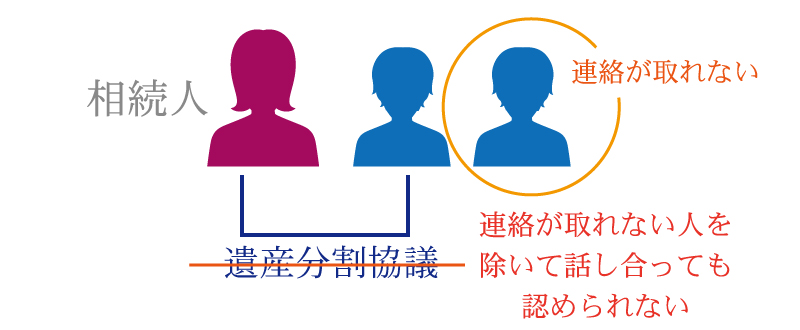

結論から言うと、連絡が取れない相続人がいる状態を無視して相続を進めることはできません。

遺言書がない場合には、相続人同士で遺産分割協議をする必要がありますが、遺産分割協議においては相続人全員の同意が必要となります。連絡が取れないからといって特定の相続人を除いて協議を行っても、その内容は無効となってしまうのです。

どうしても相続人の一人と連絡が取れず、専門家に依頼しても見つからないという場合にはここまで解説してきた手順で失踪宣告を行う必要があります。失踪宣告が認められるとその相続人は死亡したものとみなされるため、残った相続人だけで遺産分割協議を進めることが可能となります。

失踪宣告となると死亡になってしまうということを考えると申立を考えるのに二の足を踏む…という方も多いかもしれませんが、連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議にも、そのあとの相続手続きや相続税申告にも影響があります。特に相続税申告には期限がありますので、早めに失踪宣告の手続きを進めた方が良いと言えるでしょう。

まとめ

失踪宣告をすると、死亡したとみなされますので、失踪宣告するタイミングは非常に難しいでしょう。

難しい問題ですので、専門家に相談することがベストです。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編