贈与税の時効はいつ?時効を迎えていても相続税がかかる!?

贈与税に時効があることを知っていましたか?

時効とは一体いつなのでしょうか?申告してないことが見つかった場合どうなるのでしょうか?

今回は贈与税の時効についてまとめています。

この記事の目次

1.贈与税の時効って、どのくらい?

⼀定額以上の財産を贈与したら、贈与税を払う必要があります。ところが、⼀定の時間がたてば、免除されます。これを時効と呼びます。

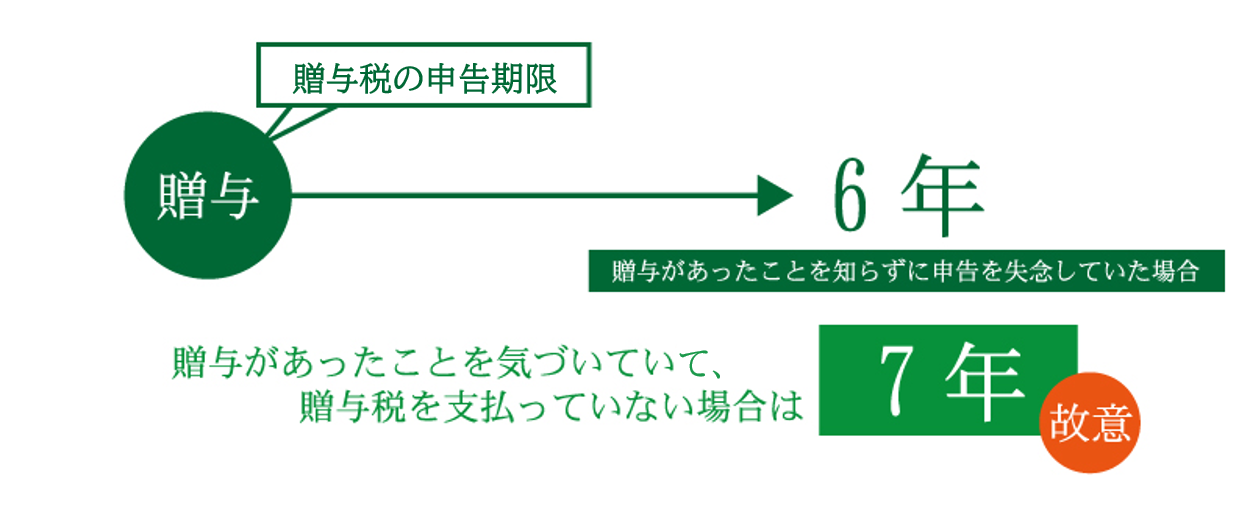

一定の期間とは、贈与税の申告期限を起算点として6年です。これは、贈与があったことを知らず、申告をすることを失念していた場合です。

もし、贈与があったことに気づき、贈与税を支払わなければいけないとわかっていても支払わないでおくと、時効は7年になる場合もあります。

贈与税の申告漏れを税務署に指摘された場合、最⼤50%の加算税に加え、納税が遅れた期間分の延滞税がかかります。

・具体例

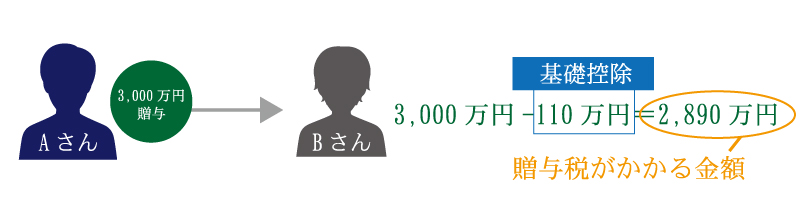

AさんがBさんに3,000万円贈与した場合、贈与税の基礎控除額110万円を除いた2,890万円に贈与税がかかります。けれども、申告もせずに放っておいたとしたらどうなるでしょうか。

そのまま、税務署に知られることもなく7年が過ぎれば、支払い義務はなくなります。これは、贈与があったとわかっている場合なので、時効は7年です。

もし、時効を迎えることができれば、税金分を得したことになります。

2.贈与税は簡単には時効が成⽴しない!?

生活費を家族に渡しても、贈与とはみなされません。遠方に住む息子に仕送りをしても、同じです。教育費にいくらお金がかかろうと、親は税金なしで、子供のために支払い続けます。

ということは、その生活費や仕送りに多額のお金がかかるといって、かなりの額を渡しても、税務署からは何も言われません。税務署は生活費や仕送りか贈与なのか、調べようがないからです。

この名目を使えば、贈与税を支払わなくても済んでしまいます。しかし、そうはいきません。税務署としても、見逃さない手があるのです。

相続をしたときに、すべて判明してしまいます!

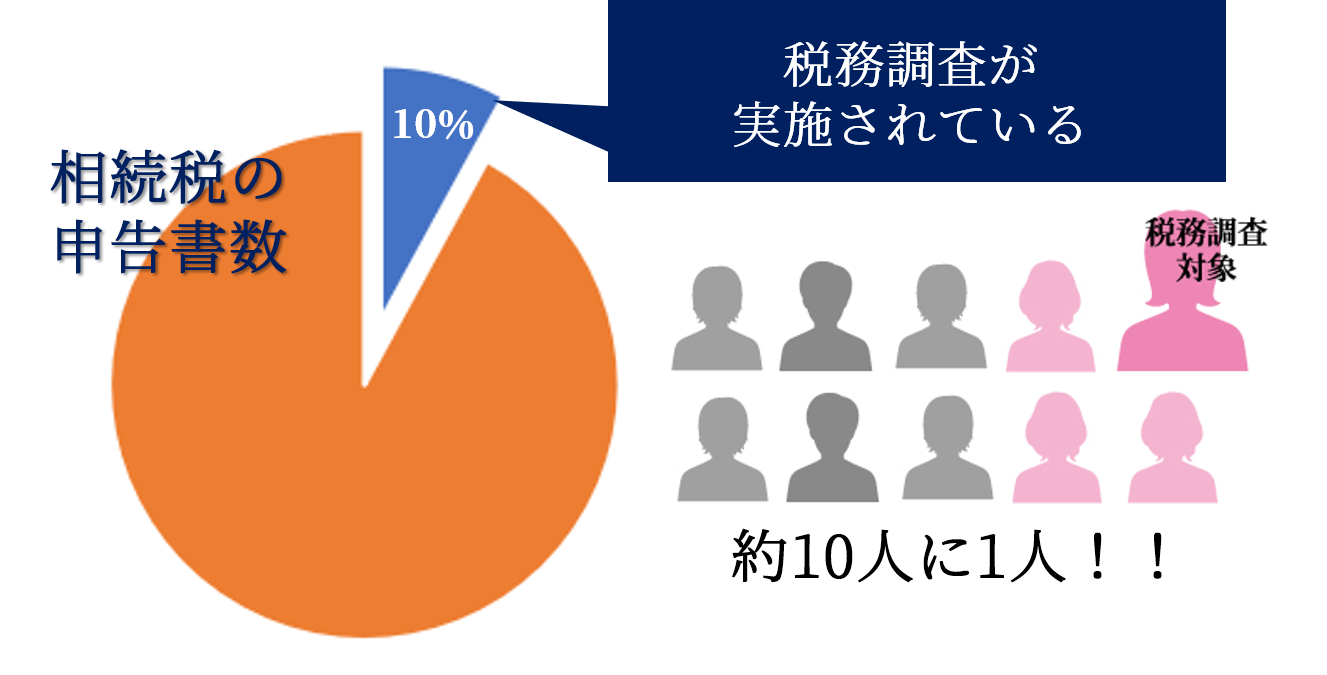

所得税や住民税は、例外となる人を除いて、ほとんどすべての人が払っています。すべての人に税務調査をするというわけにはいきませんから所得税や住民税の税務調査を受ける確率はあまり高くありません。

ところが、相続税を納付する人は、数が限られています。それだけ税務署としては、調査しやすいのです。典型的な例をご紹介しましょう。

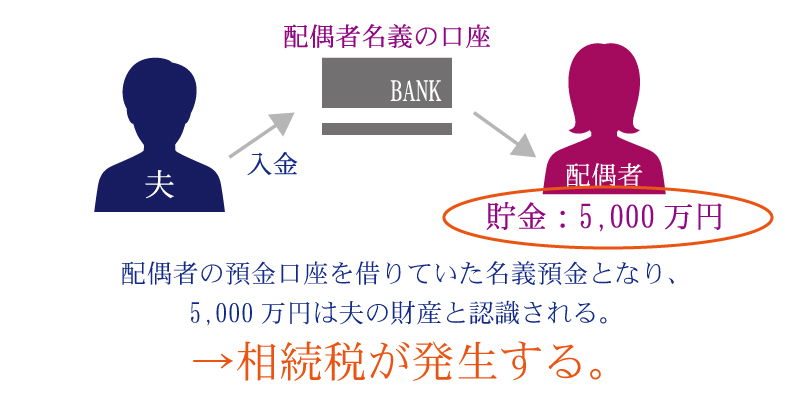

相続をすると、その財産を受け継いだ配偶者の通帳を税務署職員がチェックすることがあります。

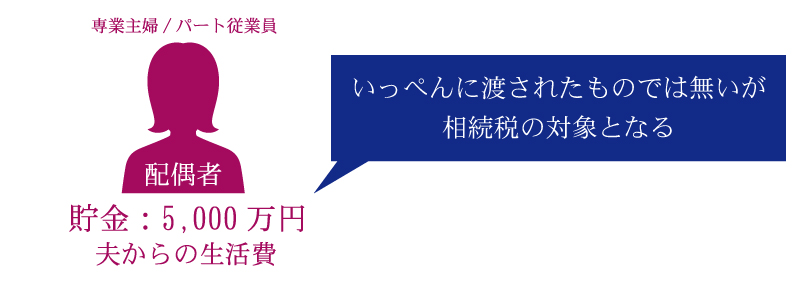

仮にその配偶者が専業主婦であったり、パート従業員であったりします。その妻の通帳に、5,000万円もの貯金があれば、税務署職員も無視することはできません。

ふつうはそんなお金は稼げませんから、当然その貯金の収入源を聞かれます。

その結果、そのお金が夫から生活費として渡されたものと答えても、相続財産とみなされ、相続税を払わなければならなくなります。生活費にしては大きすぎますし、余っている以上一定の財産ということになります。

しかし、納得できない方が多いのは事実です。この5,000万円は、いっぺんに夫から渡されたものではないのです。にもかかわらず、夫から相続したものとして取り扱われます。

ここでまた疑問が持ち上がるでしょう。

贈与であるとわかっていて贈与を受けたなら、時効は7年のはずだと。5,000万円の大半は、7年以上も前に渡されていたお金です。なのにどうして、税金がかかるのでしょう。

それは、親族間で贈与をする場合、契約書が無い場合が多く、夫が配偶者の預金口座を借りているだけの名義預金とみなされ、5,000万円は夫のものということになってしまいます。結局、配偶者の財産だとは受け止めてもらえないのです。そのために、相続税がかかります。

これは、いくら争っても、意味がなく、あきらめるしかありません。黙って、税務署に従うしかないのです。

3.2で紹介したケースを避ける方法はある?

贈与契約書を交わしておけば、このような事態は防げます。そして、贈与税を毎年申告すればいいのです。

ちょっと面倒くさいかもしれませんが、後で相続税を払うことを考えると、手間をかける価値はあります。多額のお金を贈与されても、贈与と認められなければ、結局は将来的に相続税を払うことになります。

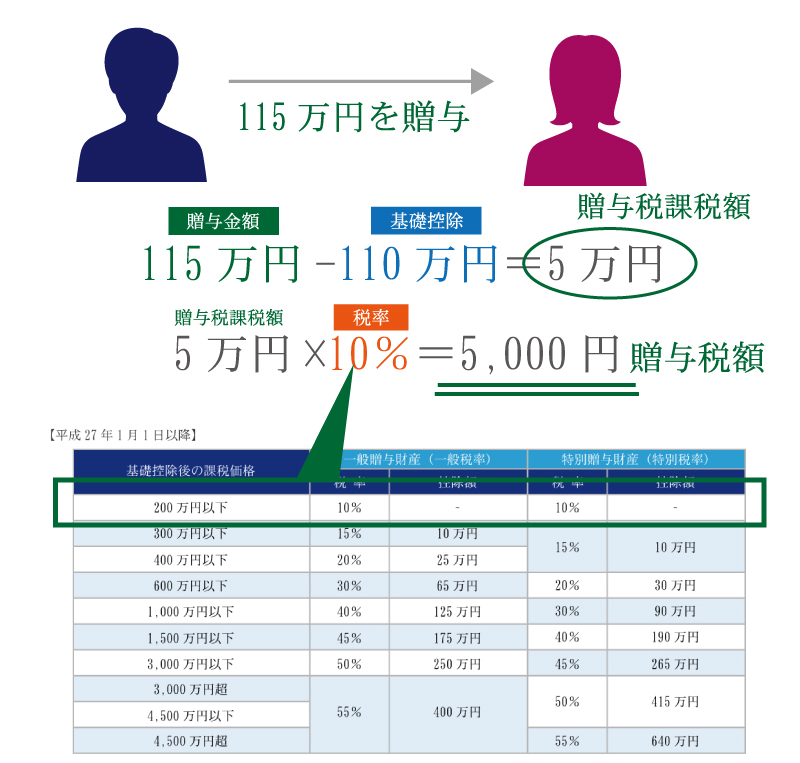

・贈与税の算出・申告方法

115万円を他人に贈与するとします。贈与税の基礎控除は110万円ですから、5万円に贈与税がかかります。200万円以下の税率は10%なので、贈与税は5,000円となります。ここで申告書を作り、贈与税を納付します。申告・納税をしていれば、贈与があったことの証拠の一つとなります。

なお、1年間の贈与額が基礎控除である110万円を下回っている場合は、相続時精算課税制度を利⽤する⽅を除き、申告の必要はありません。

申告自体は、毎年同じなので、コピーさえ取っておけば、翌年以降で申告するときに非常に便利です。

まとめ

贈与税には、時効がありますが、時効となり税金を払わなくてよい方はあまり多くはありません。

相続が発生した際に、税金を取られる可能性がありますので、時効まで何もしないのではなく、早めに対策をしておくことをオススメします。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

贈与税編