【親が認知症に!】法定後見制度とは?申立と手続き。任意後見との違い

「介護」「認知症」といった言葉が無縁な若い世代でも、自分が40代以降になるとそうはいきません。早い方では、自分の親が認知症になり、介護が必要になるといった状況に成り得るのです。認知症になると判断力が低下するため、「デパートで不要な洋服を大量に買ってしまった」「多額のローンを組んでしまった」などのトラブルが起こる可能性があり、実際多くのトラブルが発生しています。

そんな時に便利な制度が法定後見制度です。これは「認知症や知的障害などが発生した人をサポートする代理人を法律で決めよう!」という制度なのですが、利用するには一体どのような手続きをすればいいのでしょうか?

この記事の目次

1.法定後見制度ってなに?

(1)法定後見制度とは?

法定後見制度は、今現在本人の判断能力に問題があり法律行為ができない場合、家庭裁判所の判断により法律行為を本人の代わりに行う代理人を決める制度です。

認知症などが原因で、判断能力が全くない状態の人が普通の生活をしているなら、常にサポートする人がそばにいないと非常に危険です。

どんな風に危険かと言うと、例えば、本人がいつも乗っているバスに乗ったとしても、判断能力がないのでどこで降りたらいいか分からずうろたえます。他にも、電話や玄関先でセールスの営業マンから接客された場合、判断能力がないため必要ないものを売りつけられてしまうということも考えられます。

(2)代理人が行う支援とは?

判断能力がない人をサポートしないと、本人だけでなくその家族、ひいては地域や社会にも(言い方は悪いですが)損害が及びます。こうしたことを背景に、法定後見制度は生まれました。サポートの内容ですが、代理人はあくまで法的な意思決定と取り消しを行います。そのため、法律が関連する相続やローンといった問題にのみ関わり、車いすを押すというような日常的なサポートをするものではありません。

(3)利用は無料ではない

法定後見制度で成年後見人という代理人に支援してもらう場合、それは無償ではありません。本人(親など)の資産から毎月3万円程度の報酬を支払わなくてはいけません。

※正確な金額は裁判所が決めます

(4)後見・補佐・補助の3つの類型

法定後見制度には、本人の判断能力の状況(レベル)により「後見」「補佐」「補助」という3つの類型に別れます。最も判断能力が不足している場合は、法定「後見」人を家庭裁判所が法律で選びます。判断能力が不十分、というレベルであれば、法定「補助」人を、著しく不十分というレベルであれば、法定「補佐」人を選ぶことになります。

選ぶのは家庭裁判所です。何故かと言うと、既に本人は判断能力が不足またはなくなっているので、本人が選ぶことはできなくなっているからです。

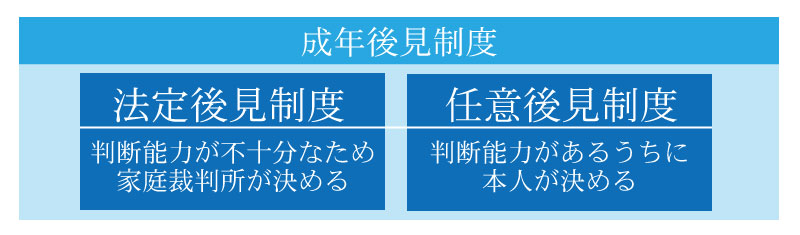

2.任意後見制度との違いはなに?成年後見制度との関係

判断能力が不足、またはない人をサポートする後見制度には、他に「任意」後見制度、そして「成年」後見制度という他の2つの名前の後見制度も存在します。これら3つはバラバラの制度なのではなく、成年後見制度という1つの制度の中に、法定後見制度と任意法定制度という2つがあるとイメージしてください。

簡潔に言うと、任意後見制度はこれから判断能力が不十分になることが心配なので、元気なうちにサポートしてくれる人を自分で選び契約する、という制度です。今現在判断能力がない場合は法定後見人制度、将来判断能力がなくなるかもしれないからの準備が任意後見人制度です。

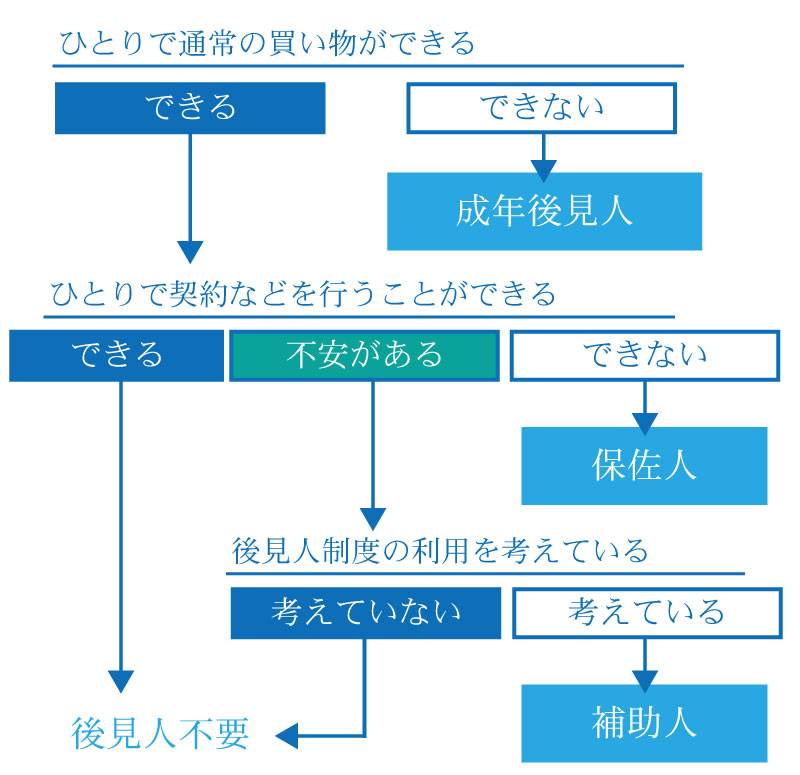

3.法定後見制度に申立できる人はどんな人?チャートでチェック

親が認知症になった場合、今から後見制度を利用するなら法定後見制度になるのでしょうか?それとも任意後見制度になるのでしょうか?

その判断基準ですが、前述しました「後見」「補佐」「補助」という本人の判断能力の状況(レベル)により決められます。チャート形式で簡単にテストできますので、まずは以下の図をご覧ください。

この図をみると、まず一つ目の判断基準は「親は一人で日々の買い物ができるのか」という点です。これが難しいようであれば、自動的に後見人制度を利用できるという形になります。ちなみに補足ですが、後見人、保佐人、補助人という3つの類型の中で後見人の場合だけ、支援をする人のことを何故か「成年後見人」と呼びます。(成年保佐人、成年補助人、とは呼びません)

4.成年後見人・補佐人・補助人は具体的に何をしてくれる?

成年後見人・補佐人・補助人は、家庭裁判所から選任され、認知症などのため判断能力が低下した人を支援します。これらの人が行うのは本人の意思を尊重しつつ、本人の心身状態や生活に配慮しながら必要な法的な判断(代理行為)や取り消しを行い、財産を適正に管理します。

具体的には、以下のような民法第13条第1項で定められている内容に該当する行為を本人の代わりにお手伝いをします。

・金銭の借入、保証人になる

・財産目録を作る

・診療・介護サービスの契約を結ぶ

・預貯金の管理

・不動産の管理

・民事訴訟での訴訟行為

・相続関連の手続き

など

成年後見人・補佐人・補助人の3者の行為の違いですが、成年後見人に関しては日常生活に関する行為以外のすべての法律行為を代理するのですが、保佐人、補助人については申立時の本人の選択した法律行為プラス上記の民法第13条の内容を支援します。

5.成年後見人は子供でもなれるのか?成年後見制度のデメリット

(1)子供は親の後見人になれる

ここで一つの疑問を感じませんか?もし親に子供がいて特に仲が悪くないのであれば、子供が親の成年後見人になってあげるのが一番よいのではないか?という疑問です。

成年後見人の申立をする際には候補者として親の子供が申立をすることは可能です。子供が親の成年後見人になりたい場合は、申立書の「候補者」という欄で自分の名前や住所などを記入すればいいのです。

但し、候補者として立候補したからと言って必ずしも子供が親の成年後見人になれるとは限りません。裁判所としては、既に判断能力のない親の財産を狙うために立候補しているのではないか、とみなす場合もあるのでしょう。

実際、ドラマや事件でもあるように、今まで親の面倒を全く見なかった親族が急に成年後見人にも立候補するといったアクドイケースもあるようです。ここが法定後見人制度の難しいところで、任意後見人制度と異なり裁判所の判断には不服申し立てはできません。

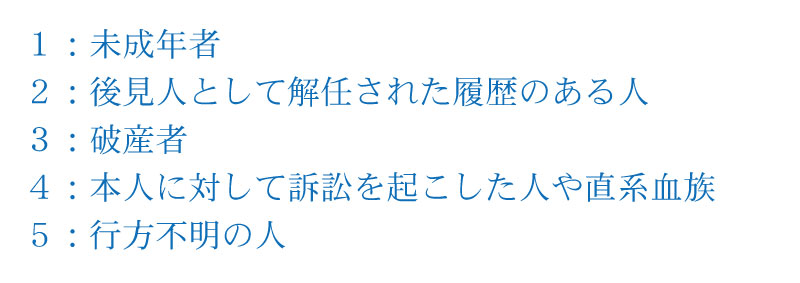

(2)後見人になれない人とは

一般的には、親族や近親者が後見人になるのが基本的です。しかし、近しい人が亡くなっていないなどの事情がある場合があるので、裁判所に選定をお願いするわけです。

後見人に選定できない人の基準ですが、

となっています。

6.法定後見制度の申立方法

では、親が認知症になり日々の買い物ができない場合、どのように法定後見制度を申し込めばいいのでしょうか?後見制度に申込む時の言葉使いとして、申込ではなく申立(もうしたて)と言いますので、以後申立という言葉でご説明します。

(1)申立するための準備や必要書類

申立するためには、以下の書類と費用を準備します。

【書類】

・申立書×1

・申立書付票×1

・本人の戸籍謄本×1

・本人の住民票×1

・登記されていないことの証明書×1

・本人の診断書×1

【費用】

・収入印紙800円

・収入印紙2600円(登記費用として)

・切手3,000~5,000円程度

(2)申立する場所

親など本人の住所利の家庭裁判所に申立します。

(3)申立できる人

本人、配偶者、4親等以内の親族等、市区村長(他に申立をできる親族がいない場合で、「福祉をはかるため、特に必要があると認める」のみ)

(4)申立のスケジュールや締め切り

裁判所での審査期間は2~4か月かかります。この期間に以下の流れで成年後見人をつけるのかどうか判断し、成年後見人を専任します。

調査→審問→鑑定→審判

↓

後見事務(手続き)のスタート

↓

・支援

裁判所で受理された申立内容により、後見人等によるサポートがスタートします。

・監督

家庭裁判所は後見人等を監督します。

・報酬

成年後見人の報酬を業務内容や資産に応じ、裁判所が決定します。

まとめ

認知症などで判断能力がつかなくなった方への支援としての法定後見制度についてご紹介しました。本来であれば子供や親族が日常の生活の支えを含め支援をしてあげればよいのですが、相続などの金銭面での代理人は荷が重いのが現状です。また、現在の日本の長寿命化ではサポートする親族や子供も高年齢化している、安易に仕事を休めない、という事態も発生しています。

ご自身の親御さんの問題で悩まれ子供まで日常生活に支障がでることになってはいけません。悩まれているようであれば、まずは身近な法律の専門家である弁護士などに相談をしてみるのも一つの手です。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続税編