【親の家を相続】相続登記は必要?メリット・デメリットを徹底解説

ご両親が住んでいた自宅など不動産を相続した場合、相続後の手続や不動産に関わる税金にはどのようなものがあるのでしょうか?

もし、不動産の名義を変更せず、そのままにしていたら何か問題があるのでしょうか?相続不動産に関わる手続や税金についてご紹介します。

この記事の目次

1.家等、不動産の相続税の計算方法

相続や遺贈によって取得した不動産には「相続税」が課税されます。

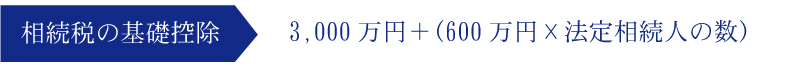

しかし、取得した不動産全てに相続税が課税される訳ではありません。相続税には基礎控除というものがあります。この基礎控除を超えた部分が相続税の課税対象となります。

つまり、法定相続人が3人(配偶者と子2人)だった場合、基礎控除は4,800万円です。相続財産の総額が4,800万円以下であれば相続税は課税されません。

不動産の相続税を計算する場合には、まず、相続財産の総額を算出する必要があります。

相続税の計算方法は下記をご確認ください。

相続財産の総額を計算する際に、ポイントとなる点が不動産の評価額です。

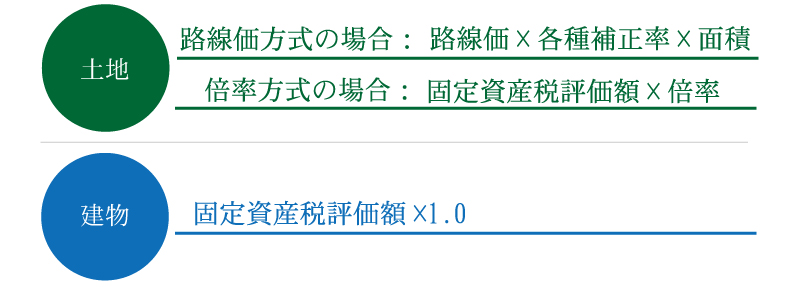

不動産は実際に取引されている時価がありますが、相続税の計算を行う場合には、「相続税評価額」を用いて計算します。相続税評価額は路線価や固定資産税評価額等により土地と建物のそれぞれで評価を行います。

2.家等、不動産を相続したら「相続登記」を行う

相続した不動産の名義を被相続人から相続人へ変更することを「相続登記」と言います。遺産分割が終了し、相続財産が確定したら、なるべく早めに相続登記を行ないましょう。

相続登記は期限が決まっておらず、名義変更をしなくても大きな問題になることが少ないことから、うっかりそのままにしてしまうというケースも多くあります。

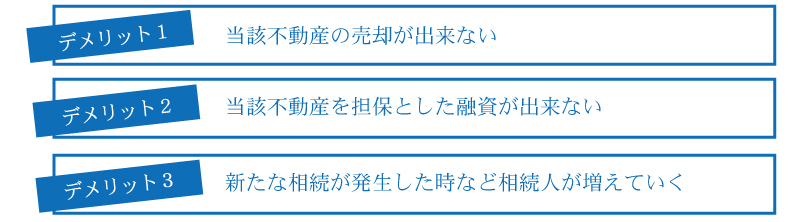

しかし、実際には相続登記を行っていないことによるデメリットが多く存在します。

(1)相続登記を行わないデメリット

相続登記を行わない場合のデメリットは上記の3つです。とくに、3つ目の「新たな相続が発生した場合、相続人が増えていく」は後々、とても大変になることが多いです。

例えば、父が亡くなり不動産を相続したので相続登記を行おうと思ったら、不動産の名義が祖父だったというケースでは、祖父の遺産分割をやり直す必要があります。

このようなケースが、何代も続いてしまうと、相続人を確定するだけでもかなり大変な作業となります。不動産は代々、受け継がれる可能性の高い資産と言えるため、相続登記は必ず行う方が良いと言えるでしょう。

(2)相続登記の費用と必要書類

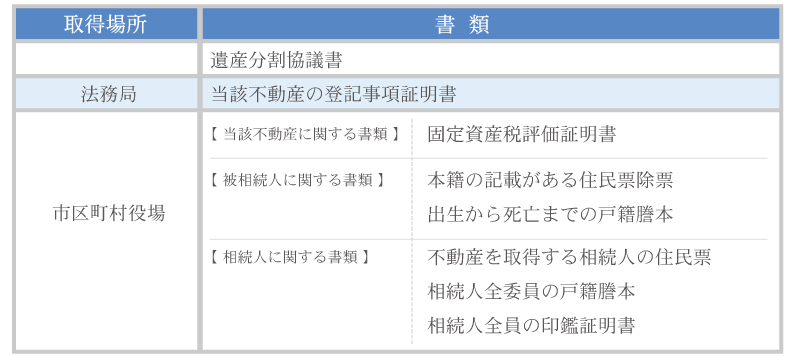

相続登記は当該不動産の所在地を管轄する法務局で行います。相続登記には登録免許税(当該不動産の固定資産税評価額の0.4%)がかかります。

また、書類を取得するための費用も数千円程度かかるので覚えておいて下さい。

相続登記に必要な書類は以下の通りです。

*遺言によって相続登記を行う場合には、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明は不要です。

(3)相続登記の手続を代行してもらうには

相続登記はご自身で行うことも可能ですが、手間や時間がかかることがあります。

相続登記は司法書士に依頼することが可能です。相続人の代わりに相続登記を行うことができる専門家は司法書士のみです。

司法書士にお願いすると平均で10万円程度の報酬が必要ですが、印鑑証明以外の書類集めから申請まですべてを代行してもらうことが出来ます。

3.相続した不動産に関わる税金

相続や遺贈によって取得した不動産には相続税が課税されるとご説明しましたが、相続税以外にも不動産に課税される税金があります。

(1)固定資産税

不動産に課税される税金として、最も有名な税金と言えるのはないでしょうか?

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人が1年間分の税金を納付する必要があります。相続によって不動産を取得した場合には、翌年から固定資産税の支払い義務が発生します。

固定資産税は賦課課税方式となるため、各地方自治体が税額の計算を行います。算出された税額を記した通知が毎年4月頃に送られてきます。

納付の期限に関しては、各地自治体によって期限が異なるため、ご自身がお住いの地域の自治体にご確認ください。

(2)相続人以外が不動産を取得した場合「不動産取得税」

不動産取得税とは、不動産を取得した際に課税される税金です。

税額は固定資産税評価額の3%と決まっています。相続によって取得した不動産には不動産取得税は課税されません。

しかし、相続人以外の人が被相続人から不動産を取得した場合には不動産取得税が課税されます。

(3)相続した不動産を売却する場合「譲渡所得税」

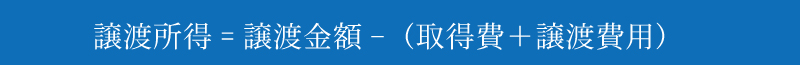

相続によって取得した不動産を売却した場合、売却によって得た譲渡所得に対して、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得は以下の算出式から計算します。

譲渡所得税は上記の譲渡所得に、復興特別所得税を併せた所得税15.315%と住民税5%の20.315%の税率をかけて算出します。

(4)賃貸不動産を相続した場合「所得税」

賃貸不動産を相続した場合には、家賃収入等の不動産所得が発生します。毎年、確定申告を行い、所得税を納める必要があります。

4.こんな場合はどうなるの?相続登記にまつわる疑問を解決!

(1)被相続人の名義のままでも住むことはできる?

「2.家等、不動産を相続したら「相続登記」を行う」でもご説明しましたが、相続登記をせずに住むことは可能です。しかし、いざ、売却をしようと考えた時や

担保にしたいと思った時に出来ない、新たな相続が発生したらややこしくなるなどのデメリットやリスクがあるためオススメはできません。

仮に、相続開始から期間が経過してしまったという場合でも、相続登記は期間の定めがありませんので、気づいた時に名義変更するようにしましょう。

(2)相続した不動産を兄弟で共有して登記することもできる?

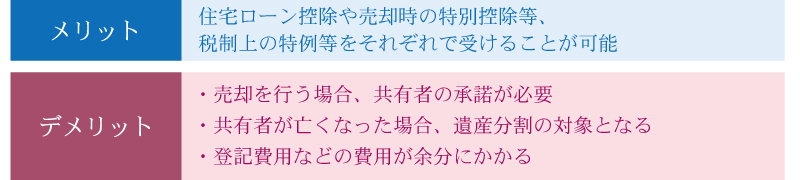

相続登記は共有名義で行うことも可能です。しかし、共有名義の登記にもメリットとデメリットがあります。基本的には不動産の共有名義はできるだけ行わない方が良いです。

ここでは簡単にメリットとデメリットをご紹介しておきます。

まとめ

実際に、所有者が分からない所有者不明の土地などの問題が深刻化しており、行く行くは相続登記が義務化される可能性も考えられます。

家や不動産を相続した場合、なるべく早めに相続登記を行うようにしましょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続手続き編