相続財産を全員が放棄したら、いったいどうなってしまうの?

被相続人に多額の借金があり資産をほとんど保有していない場合、相続人全員が相続放棄することがあります。

相続人全員が創造放棄した場合、残された借金や資産の取り扱いはどのようになるのでしょうか?

今回は相続人全員が相続放棄した場合の取り扱いについてご説明しています。

この記事の目次

1.全員が相続放棄をした場合の借金の行方は?

父が5,000万円の借金を残して亡くなった場合、セオリーとしては父の借金は相続人が受け継ぎ返済していくということになりますが、もしも相続人となりうる全員が相続を放棄してしまった場合、残った借金はどうなってしまうのでしょうか。

父が借金をしたということは、父にお金を貸した誰かが存在しているということは間違いなく、この場合父にお金を貸した人は「債権者」と呼ばれます。

本来ならば相続人が父親に代わって借金を返済するべきですが、財産放棄をしたため借金を返済してくれる人がいなくなってしまったわけです。こういった場合、「債権者」は借金を返済してもらえず泣き寝入りをするしかないのでしょうか。

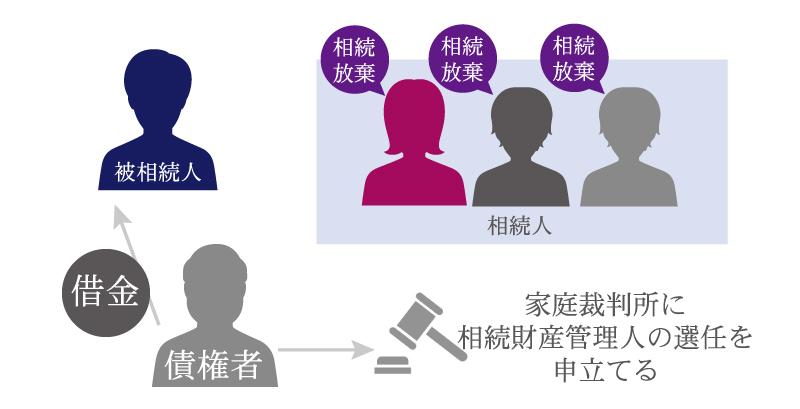

その答えはNOです。債権者は泣き寝入りをすることなく家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることが認められています。そしてこの「相続財産管理人」を間に立てることによって、亡くなった方に貸していたお金が戻ってくる可能性があるのです。

| 【ポイント】

相続人全員が相続放棄しても、相続財産管理人を間に立てることで、お金を貸した人は、貸したお金が返却される可能性がある! |

2.相続財産管理人って何をするの?

相続財産管理人はほとんどの場合、弁護士が選ばれます。

相続財産管理人として、基本的に弁護士が選ばれる理由は相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなってしまった場合、借金を返済してくれる人がいなくなってしまうということになるので、債権者(お金を貸している人)は相続財産管理人の選任を申し立てることができますが、裁判所はその際に中立な立場の方を相続財産管理人として選ぶことになっているからです。

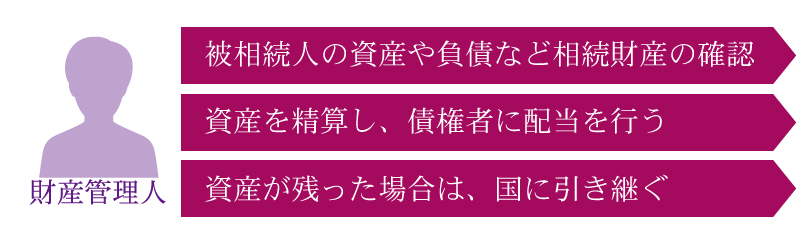

相続財産管理人は、まず亡くなった方の資産や負債である相続財産を調べます。

そして資産を清算したうえで債権者に配当をしてそれでも資産が残ったという場合には、最終的には国に引き継ぐという業務を行います。

亡くなった方に多額の借金があり、相続人全員が相続放棄をした場合には、お金を貸していた金融機関等が相続財産管理人の選任を申し立てるケースが少なくはありません。

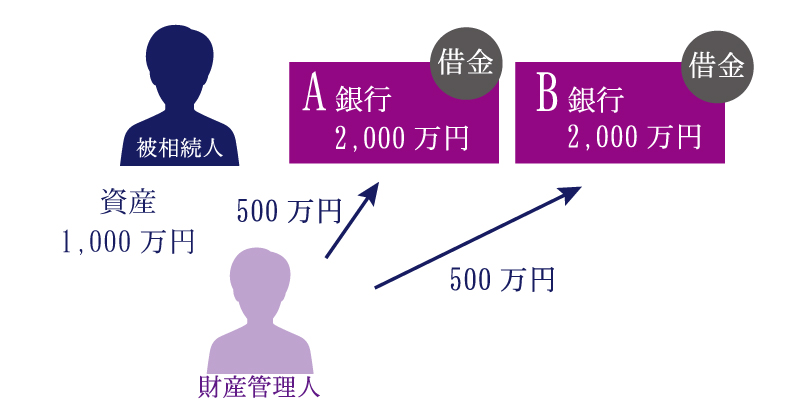

しかし、亡くなった方が借金をした債権者がひとりだけとは限りません。複数から借り入れをしている可能性もあるでしょう。

例えばA銀行に2,000万円、B銀行に2,000万円の借金をしていたということも考えられる訳です。

この場合、相続財産管理人は、残された財産の中からAとBに平等に返済しなければなりません。従って例えば亡くなった方のすべての資産と負債を整理したところ、資産が1,000万円残ったとすると、A銀行に500万円、B銀行に500万円が返済されることになります。もしも亡くなった方にそれ以上の財産がなければ、A銀行もB銀行もそれ以上の返却を求めることはできません。つまりこのケースでは最終的にどちらの銀行も1,500万円損をしてしまうという結果になってしまうのです。

3.相続財産管理人をつけない場合もあります

では、相続人全員に財産相続の放棄をされてしまった場合でも、相続財産管理人が付かないということもありえるのでしょうか。相続財産管理人というのは、債権者からの申立てがなく自動的につくというものではありません。

従って申立てがなければ相続財産管理人がつくことはありません。

そして申立ての際には家庭裁判所に予納金(裁判所に払うお金)を支払わなければなりません。

亡くなった方がいくらかの不動産なり現金なりを残していれば、債権者へ貸したお金が戻ってくる可能性がありますが、借金のみで現金などの財産がまったく残っていなかったら、債権者が相続財産管理人を申し立てたところで、何も戻ってこなくなります。つまり、予納金のみを支払って終了となります。

このようなケースでは債権者が自腹を切ってまで申立てを行うということは極めて考えにくいといえるでしょう。

| 【ポイント】

亡くなった方が、資産(不動産や現金など)を保有していることがわかれば、借りたお金の一部が返却される可能性があるので、相続財産管理人の申し立てをすることがあるが、資産がほとんどないと見込まれる状況であれば、相続財産管理人に申立てをする方はいない。 |

4.相続財産管理人を申立てる費用とは?

相続財産管理人を申立てるためにかかる費用としては、予納金、申立ての郵送費用、申立て手数料の収入印紙800円があります。予納金はケースによって異なりますが、大体30万円から100万円ぐらいかかります。

5.相続放棄してもやらなければならないことって何?

相続人の全員が相続を放棄するということは、相続人が誰もいなくなってしまうということです。

しかし亡くなった方に借金だけでなく現金や不動産などの相続財産があった場合には、次の相続財産の管理者がでてくるまで、相続財産の管理をしなければならないという規則があります。

たとえ相続放棄したとしても、それが確定するまでの間は相続財産が誰に引き継がれるか不確定であるということで、相続人に管理の義務が発生します。

それから相続財産を管理している相続人が相続放棄をした場合でも、すぐにそれらの管理がやめられるわけではありません。相続放棄をした後でも新しく相続人となった人が、引き継いだ財産の管理を始めるまでは自分が管理しなければなりません。

6.家庭裁判所に相続放棄を撤回できるの?

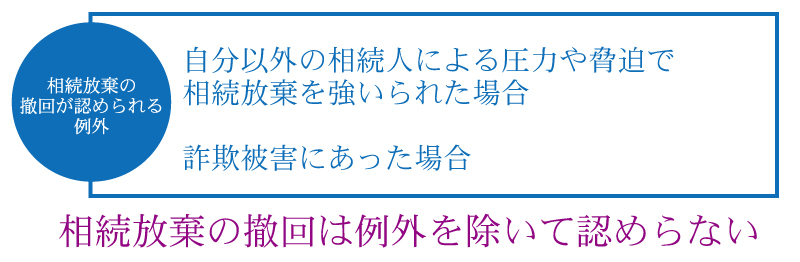

相続放棄の申請後に相続放棄を撤回することは例外を除いては認めれれていません。

相続放棄陳述受理証明書(相続放棄が認められた証明書)が交付された後にやはり撤回したいと言われても、それは財産を調べた後に思いがけず、財産がたくさんあったから相続放棄はしませんということで、それを認めてしまうと新しい相続人や債権者に大きな負担をかけてしまうことが懸念されるからです。

撤回が認められる例外は、自分以外の相続人による圧力や脅迫によって相続放棄を強いられた場合や、詐欺被害に遭った場合です。こういったトラブルを避けるために相続放棄についての申請は3ヶ月という期間が設けられているのです。その期間の間に相続人は相続財産を調べたうえで相続するのか放棄するのかを選ばなければなりません。

まとめ

相続放棄を全員が行った場合にも、論点があるということを押さえておきましょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続法務編