葬式費用の中には、相続税を安くできる費用とできない費用がある?

葬儀費用の中には、相続税を安くできる費用とできない費用があります。

では、どの葬儀費用が相続税を安くすることができるのでしょうか?

また、葬儀にかかる費用とはどのようなものなのでしょう。

この記事の目次

0.まずは、相続税の計算方法を理解しよう!

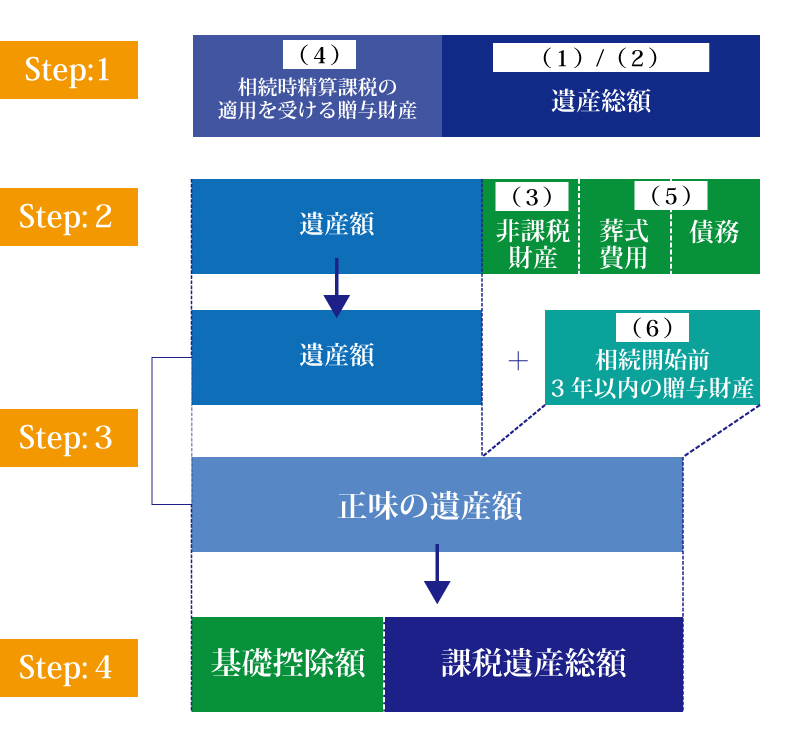

相続税を計算する際の仕組みを簡単に説明します。

基本的には「相続した財産」と「みなし相続財産」、そして「相続が発生する3年以内に、その被相続人(亡くなった方)から贈与された財産」に課税されます。もし生前に「相続時精算課税制度を適用した贈与財産」があった場合には、それも加えます。しかし、その合計から引いてよいものがあるので、まずは引いてから計算するわけです。引くことができるのは、「非課税財産」と「債務・葬式費用」です。

(1)相続により取得した財産とは?

被相続人(財産を残して亡くなった方)が、死亡した時点で所有していた財産のことです。たとえば不動産、銀行預金、有価証券、現金などです。

(2)みなし相続財産とは?

被相続人(亡くなった方)が、死亡した時点では所有してはいなかったのですが、死亡が原因となって発生したために、被相続人が保有していた財産として扱われるものが「みなし財産」です。たとえば、死亡保険金、死亡退職金、弔慰金、生命保険など、死亡したという理由から、被相続人が所有することになった財産です。

(3)非課税財産とは?

本来なら、相続したすべての財産に税金がかかります。しかし、その「財産」によっては、人道的見地などから、課税するにふさわしくないものもあります。

たとえば墓地、墓石、仏壇など、被相続人が、先祖を敬い弔うために所有してたような財産です。ただ同じ「仏壇」でも、骨董品などであり、投資目的として所有していた場合にはこれにあてはまらず、課税されます。

(4)相続時精算課税制度を適用した贈与財産

かんたんに説明すると、被相続人が生前に贈与していた財産です。ある一定のルールの元で贈与すると、贈与税が免除される制度を利用して贈った財産になります。

| ※相続時精算課税制度の詳細については、下記サイトをご参照ください。 |

(5)債務・葬式費用

不動産や銀行預金など、被相続人が残したプラスの財産だけではなく、借金や未払金などのマイナスの財産も相続することになります。プラスの財産からマイナスの財産を引いたものに課税されるので、被相続人(亡くなった方)の借金などは、引いてもらえるのです。この引いてもらえる分に、葬式でかかった費用のうちの規定分も含まれるのです。

(6)相続開始前3年以内の贈与財産

被相続人(財産を残して亡くなった方)から財産を相続した方が、それ以前3年以内に、その被相続人から財産を贈られたとします。すると、その財産にも課税されることになるのです。

1.葬儀にかかる費用は相続税の計算上、控除できるの?

葬式費用は、相続税の計算上、控除できるものと、できないものがあります。

(1)相続税の計算上、控除できる葬儀費用とは?

・葬式や葬送をおこなったときの、火葬や埋葬や納骨にかかった費用です。

もし仮葬式と本葬式を両方おこなった場合、その両方にかかった費用が認められます。また、葬式の前に火葬などをおこなった場合でも、それにかかった費用は認められます。

・遺体や遺骨の捜索やその運搬にかかった費用。

・遺体や遺骨の改葬をおこなった場合、その費用。

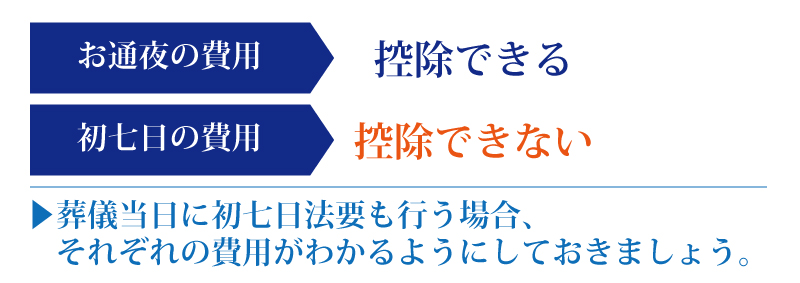

・葬式の前後におこなった、一般的な葬儀には、普通欠かすことの出来ない通例(お通夜など)にかかった費用。

・葬儀の際に、寺院・僧侶などにかかったお布施や読経料等のお礼の費用。

(2)相続税の計算上、控除できない葬儀費用とは?

・香典返しなどにかかった費用。

・墓石や墓地を購入した際にかかった費用。または墓石や墓地を借りた場合にかかった費用。

(墓石や墓地、仏壇などは非課税対象ですので、被相続人が生前から所有していた場合には控除対象です。死後購入した場合には控除されません。また、代金が未払いだった場合にも控除対象にはなりません。)

・仏具の購入費用。

・初七日、四十九日などの法要や法事のためにかかった費用。

・遺体解剖をした場合、それにかかった費用。

2.葬儀費用は誰が負担するべきなのか?

一般的には喪主が負担するものです。ただし、例外もあります。

3.香典を、葬儀費用にあててもいいのか?

原則として、香典は喪主が受け取ります。そして、喪主の負担で香典返しも行います。香典返しが残った場合、それは喪主の所有となりますので、葬儀費用に使うことになっても、何も問題はありません。

実際に、葬儀のときに頂く香典を、葬儀の費用に使うことは多いので、香典は、贈与税や相続税の課税対象にはなっていません。

4.香典の残りで葬儀費用を払えない場合には、兄弟姉妹に請求できるのか?

葬式費用は、喪主が負担するのが一般的です。

5.亡くなった方の口座のお金を引き出して、葬儀費用を支払ってもよいのか?

葬儀費用は、喪主が負担するのが基本です。亡くなった方の銀行口座から、お金を引き出して払ってはいけません。

6.最近の葬儀の傾向とは?

亡くなった方の葬送の儀式には、お通夜、初七日などの法要があります。略式として、葬儀当日に初七日法要を行う場合もあります。お通夜の費用は相続税の控除対象ですが、初七日の費用は控除対象ではありません。一緒に行う場合、あとで計算できるように、わかりやすく記載しておきましょう。

まとめ

葬式費用は、相続税の計算上、控除できるものとできないものがあります。

何にいくら使ったのかを分かるように証拠をしっかり残しておきましょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

相続手続き編