年金をもらうには手続きが必要です!年金の種類で異なる必要な書類とは?

「もらえる年金額が、昔と比べて減っているのでは?」という声も多く耳にしますが、老後の資金として頼りになる存在であることに変わりはありません。平成29年8月1日からは、年金の資格期間が以前の25年以上から10年以上へと変更され、より多くの方が老齢年金をもらう事ができるようになりました。他にも、障害者年金や遺族年金など年金は日本の生活者を助けてくれます。しかし、実際にはどうやってもらえばいいのかご存じですか?

今回の記事では、老齢年金を始めとする各種年金をもらうための手続きや必要な書類などについてご案内します。今回ご紹介する年金は、全て支給事由発生日の翌日より5年経過すると時効となるので、お気をつけください。

この記事の目次

1.急いでいる方はこちら:年金をもらうための手続きまとめ

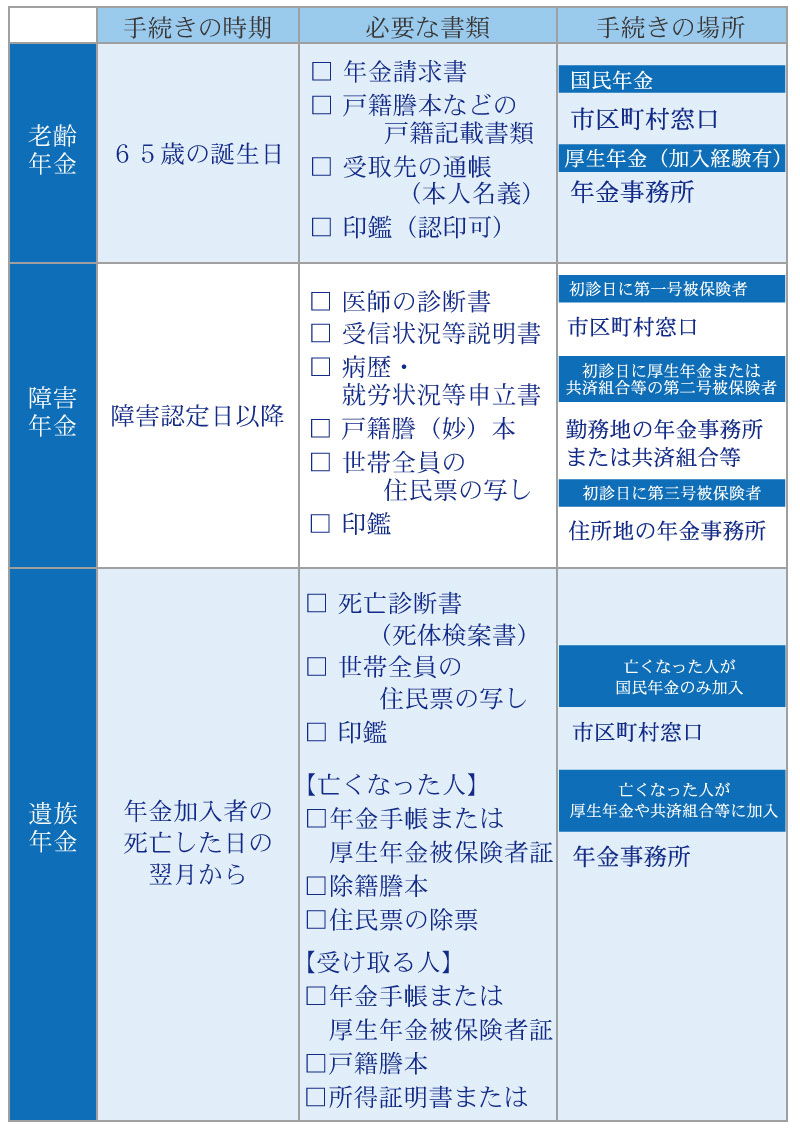

お急ぎの方のために、年金をもらうための手続きについて簡単に以下表にまとめました。

なお、各項目については補足もございますので、より詳しく知りたい方は是非以下の記事本文も引き続きお付き合いください。

2.いつから年金を請求できるのか?

(1)老齢年金の場合

① 老齢年金対象者には日本年金機構から書類が送られてくる

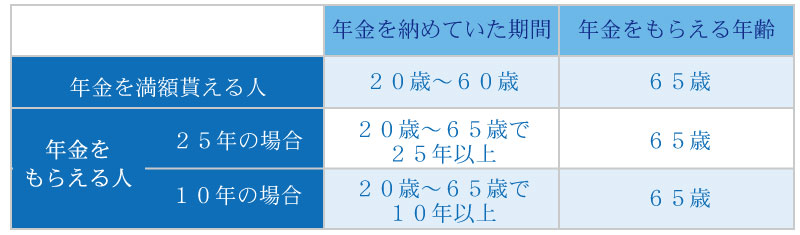

歳を重ねてからもらえる老齢年金ですが、今現在の法律では年金の支給は65歳からスタートします。

上記の図を見てください。老齢年金は、40年間満額納めている人、途中で払っていない期間がある人など、人によって納めている期間は様々です。もらえる金額も、もちろん異なります。しかしながら、いずれの場合も老齢年金が支給開始されるのは65歳からです。

老齢年金は、あなたが65歳になったとたんに突然、口座振り込みされるものではありません。日本年金機構という、厚生労働大臣から委任を受けて公的年金について運営業務を行っている特殊法人から受給開始年齢の3か月前に郵送で書類が届きます。

その書類は年金請求書というもので、年金請求書には、あらかじめあなたの氏名や生年月日などの必要事項は印字されています。年金をもらいたいあなた自身が記入し誕生日になってから手続きしなくてはいけません。年金は請求せず5年経過するとその分はもらえなくなりますので、気を付けましょう!

郵便事故などで届かなかったらどうするの?と心配される方は、ご安心ください。年金請求書は、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターにも備え付けられています。

ちなみに、何らかの事情があり年金をもらえる年齢が早くなる対象者には、別途「短縮になりますよ」というお手紙の入った年金請求書が届きます。

② 特別支給の老齢厚生年金と繰り上げ支給・繰り下げ支給とは?

上記で、老齢年金は払い込み期間が様々でも65歳以上ですよ、とお伝えしました。しかし、一部例外があるのでご紹介します。以下の条件に当てはまる方は、60歳以上でも老齢厚生年金をもらうことができます。

- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。

- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。

- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。

- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。

- 60歳以上であること。

特別支給の老齢厚生年金とは、上記の一部の条件の当てはまる方に対し「65歳前でも支給します」という制度ですが、本来の老齢厚生年金とは異なります。従って、特別支給の老齢厚生年金の老齢厚生年金をもらっている場合でも、別途65歳からもらう通常の老齢厚生年金の手続きをしないと通常の老齢厚生年金は支給されません。

また、老齢年金には繰り上げ支給と繰り下げ支給という制度があります。原則支給は65歳からですが、60歳以上であれば本人から請求すれば老齢年金を減額で支給されます。またその逆も可能で、65歳でなく70歳からもらう、というように、もらう時期を延ばす請求をご自身で踏むと、もらえる年金支給額は総額されます。

(2)障害年金の場合

障害年金とは、病気やケガで生活や仕事に支障がでる場合に支給される年金です。障害年金は、65歳以上だけでなく二十歳以上の年金加入者であれば誰でも受け取ることが可能です。障害年金をもらえる時期ですが、老齢年金とは異なり「障害認定日」というものが基準になります。

障害認定日は、以下のように規定されています。

- 1.初診日から1年6か月経過した日に障害の状態である場合

- 2.初診日から途中で直った場合は、直った日から1年6か月経過した日に障害の状態である場合

- 3.20歳に達した日に障害の状態となった場合

- 4.65歳に達する日の前日までに障害の状態となった場合

初診日から1年6か月という期間について、補足があります。人工透析療法や、心臓ペースメーカーの装着など一部の重い治療については、1年6か月という期間を待たずして即日~3か月経過後という短期間で認定されます。

障害認定日は、ご本人が勝手に決める事はできません。障害年金をもらうというほどの状態ですので、もちろん病院に行き医師に診てもらっている前提です。障害認定には医師の診断書が必要で、その診断書を元に障害認定日が決まります。

また、障害であれば誰でも年金がもらえるのではなく、障害等級が1級または2級の場合に、障害認定日の翌月から年金をもらうことが可能です。

(3)遺族年金の場合

遺族年金は、年金加入者が亡くなった場合にその翌月以降に遺族に対して支給されるものです。

遺族年金も、他の年金同様、黙っていてももらえるものではありません。まず一番にする手続きとして、「年金受給者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。詳しくは、次項の「2.手続きに必要な書類は何?」でご説明します。

当サイトの既存記事

年金手続きの5つのポイント!被相続人が亡くなった時は、年金手続きを忘れないで

3分でわかる死亡届の書き方~この通り書けば提出できます!

も是非合わせてご参照ください。

3.手続きに必要な書類は何?

(1)老齢年金の場合

以下4つの書類等が必要です。

- ①年金請求書

- ②戸籍謄(抄)本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

- ③受取先の通帳(本人名義)

- ④印鑑(認印可)

- (2)障害年金の場合

(2)障害年金の場合

以下8つの書類等が必要です。

- ①年金請求書

- ②戸籍謄(抄)本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

- ③医師の診断書(所定の様式あり)※日本年金機構の公式ホームページに様式あり

- ④受診状況等説明書

- ⑤病歴・就労状況等申立書

- ⑥障害年金受取人の通帳

- ⑦世帯全員の住民票の写し

- ⑧印鑑

(3)遺族年金の場合

以下9つの書類等が必要です。

- ①年金手帳

- ②戸籍謄本

- ③世帯全員の住民票の写し

- ④死亡者の住民票の除票

- ⑤請求者の所得証明書

- ⑥子の収入が確認できる書類(義務教育中は不要、高校生・大学生は学生証か在学証明書)

- ⑦死亡診断書

- ⑧遺族年金受取人の通帳

- ⑨印鑑

3.どこで手続きするの?締め切りはいつ?

(1)老齢年金の場合

あなたが65歳までずっと国民年金のみに加入していたのであれば、市区町村窓口にて手続きします。

地域により名称は異なりますが、例えば東京都北区の場合は「国保年金課」という部署で手続きを行います。受付時間は、朝8:30~夕方17:00までのところが多いでしょう。閉庁付近の時間帯は混みあいます。時間に余裕を持って手続きしましょう。

厚生年金保険や共済組合にも加入経験がある方は、年金事務所での手続きとなります。

老齢年金の手続きですが、70歳の誕生日までに手続きをしないと、65~70歳でもらえる分は消滅します。

(2)障害年金の場合

障害年金の手続き場所は、障害となる認定日から遡った初診日に保険に対してその属性であったかで異なります。属性というのは、自営業者だったのか、会社員だったのか、学生だったのか、扶養されている専業主婦だったのか、などを指します。

・初診日に第一号被保険者

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

⇒市区町村窓口

勤務地の年金事務所または共済組合等

・初診日に厚生年金保険または共済組合等の第二号被保険者

厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。

ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

⇒住所地の年金事務所

・初診日に第三号被保険者

第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。

⇒住所地の年金事務所

手続きですが、障害認定日の翌日からいつでも請求できます。5年経過すると時効となり、過去5年分までしかもらえなくなります。(害年金は、本来であれば「失権」といいもらえる権利がなくなるまでもらうことができます。

ここで1つシミュレーションさせてください。例えば、2011年8月1日が障害認定日だったと仮定しましょう。

そして、障害年金の請求を2017年7月にようやく気付き、8月1日に初めて手続きしました。この時、2011年8月1日までさかのぼることはできなくなります。2011年8月1日~2012年7月31日までの分は消滅し、2012年8月1日~からの分を5年分請求する形になります。

(3)遺族年金の場合

亡くなった方が国民年金のみ加入は、市区町村窓口で手続きします。亡くなった方が厚生年金や共済組合等に加入していた場合は、年金事務所で手続きします。遺族年金の場合の時効ですが、障害年金同様5年経過するとその分は時効として判断されます。請求日から起算して5年間分のみを請求できる形になります。

ちなみに、遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がありますが、遺族基礎年金については子が18歳到達年度の末日まで支払われます。遺族厚生年金については、配偶者が再婚するまでもらう続けることができます。

まとめ

年金をもらうには手続きできる時期や事項、そして必要書類が様々あることがわかりました。私たちの生活に欠かせない大切な年金。各種年金をもらおうとする方は、忘れずに漏れなくもらえるよう、しっかり手続きについて準備をしていきましょう。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

その他