デジタル遺産にまつわる相続トラブル事例と対策|存在するかを確認する方法も

デジタル遺産があることを知らずに放っておくと、相続人が遺産の分割方法を立て直したり、多額の損失が発生したりとトラブルに発展する原因になります。

トラブルを防ぐためには、相続人による速やかなデジタル遺産の調査、必要に応じた相続や解約の手続が有効です。また、デジタル遺産の保有者自身が、将来の相続問題への対策をしておくことで、家族や相続人の負担を減らせます。

この記事の目次

1.デジタル遺産とは何か

デジタル遺産とは、故人がデジタル形式で保管していたお金に関連する財産のことです。

デジタル遺産は、実体がなく目には見えない特徴があります。代表的な遺産である不動産や銀行預金は、姿かたちが確認できるものです。一方でデジタル遺産は、IDやパスワードを使い、会員情報にログインしないと財産内容を確認できません。

そのため、存在自体に気づかず、のちにトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

1-1.デジタル遺産の種類

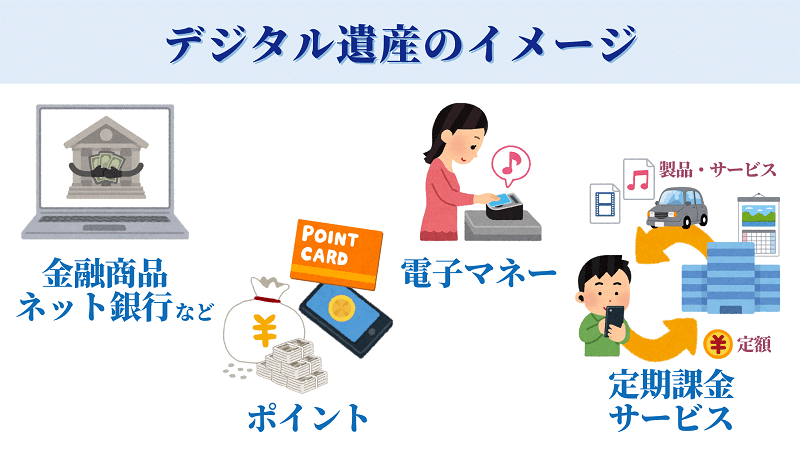

▲デジタル遺産イメージ図

デジタル遺産は、ネット銀行やネット証券に預けている預金残高やFX・仮想通貨といった金融資産が代表的です。

その他、商品を購入できる各種ポイントや利用残高のある電子マネーなども含まれます。

見落としがちなのが、動画や音楽を楽しめる有料会員サービス(サブスクリプション)です。誰も把握しないままにしておくと、会員費用が膨らんでしまうため、とくに注意が必要です。

| 種類 | 具体例 |

|---|---|

| 金融商品 |

ネット銀行・証券 仮想通貨 FX |

| ポイント |

各種ポイント (楽天ポイント・dポイントなど) マイレージ |

| 電子マネー | プリペイド型・ポストペイ型 |

| 定期課金サービス | サブスクリプション契約 |

▲デジタル遺産の種類

1-2.デジタル遺産の現状

総務省による通信利用動向調査によると、2018年において約69.1%の世帯でパソコンを、約96.1%の世帯で携帯電話やスマートフォンなどのモバイル端末を保有しています。

また、約92.0%の世帯で「過去1年間にインターネットを利用した経験がある」と回答。

インターネットの利用目的に対する質問では、約17.1%の人が「金融取引のため」と回答していることから、将来デジタル遺産になりうるサービスの需要が増えています。

またデジタル遺産は、相続時の取り扱いについて明確に定められていない点も考慮してください。

相続人が困らないよう、資産を保有している本人による入念な準備が大切です。

参考:令和元年度通信利用動向調査P.15、P.23、P.44|総務省

2.デジタル遺産を放置することの危険性

故人が残したデジタル遺産をそのまま放置しておくことは危険です。

そのままにしておいた結果、相続人が損害を受けるケースがあるためです。

たとえば、仮想通貨のような財産価値の高いものを放置していると、申告漏れが発覚したときの追加納付額も比例して大きな数字になります。

またデジタル遺産の放置は、残された家族がトラブルに見舞われる可能性があります。

思い出を美しく残すためにも、所有するデジタル遺産の処分方法は確実に伝えておきましょう。

3.デジタル遺産にまつわる4つの相続トラブル事例

デジタル遺産に関連したトラブル

- 多額の仮想通貨の発見

- ネット銀行口座の発見

- 定期課金サービスの解約漏れ

- FX取引による損失の発覚

実体がないデジタル遺産だからこそ起こりうるケースです。

事例を知っておくことで、相続税の修正申告や定期課金を払い続けてしまうトラブルを避けられます。

3-1.相続手続が終わってから多額の仮想通貨が見つかった

相続手続が完了後、多額の仮想通貨を所有していることが判明したため、遺産分割協議のやり直しや相続税の修正申告を行った事例です。

仮想通貨は相続税の課税対象財産であるため、受け取る人によって納税額が変わります。また相続人全員で、遺産分割協議をやり直す必要があるため手間がかかります。

修正申告を行なった場合は延滞税や過少申告加算税が課せられ、余分に税金を納めなくてはなりません。

多額の仮想通貨は、相続税の申告や遺産分割協議に大きな影響を及ぼすため注意が必要です。

3-2.相続税の申告後にネットバンクの口座が見つかった

相続税の申告後にネット銀行の口座の存在が判明したため、遺産分割協議のやり直しや相続税の修正申告を行なった事例です。

当初申告していた資産額に新たに判明した金額が加算されるため、加算分だけ相続税を追加で支払う必要があります。また相続税の納期限を超過していた場合は、延滞税や過少申告加算税が課せられます。通帳がないネット銀行の預金は、相続人が発見しにくい資産であるため、あらかじめ保有していることを伝えておきましょう。

3-3.定期課金のサービスを解約せず料金を払い続けていた

音楽や映画など月額費用が発生する定期課金サービスが残っていると、相続発生後も料金を払い続けることになります。

定期課金サービスは、利用者側から手続を行わないと解約されません。多くのサービスが自動更新となっているため、料金の支払いが止まりません。

サービスの解約方法を共有しておくことで、無駄な出費を避けられるでしょう。

3-4.FX口座を保有して取引していることに気づかずに損失が発生した

故人がFX口座を利用していることに気づかずにいると、大きな損失が発生します。

たとえば、小さな自己資金で大きな投資効果を得るレバレッジ取引を利用していた場合、損失が投資した金額以上になるケースがあります。

相続税は、相続発生時の時価で試算されますが、相続人が受け取る金額は解約した時点の額で算出します。つまり、相続発生時に比べて価値が下がっていると「多く税金を支払うのに受け取り金額が少ない」といった事態に発展します。発生した損失は相続人が負担し、追加証拠金という形で100万円以上請求されるケースもあります。

FXの損益は毎日変わるため、相続人が素早く手続できるような準備が必要です。

4.被相続人にデジタル遺産があるか調査する方法

故人からデジタル資産の有無を明かされていないときは、相続人が財産の調査を行わなければなりません。

デジタル遺産の調査方法

- 利用しているアプリの確認

- ブックマークやメールの確認

- クレジットカードや通帳の明細を確認

- 専門業者へ依頼

デジタル遺産は、不動産や通帳のように目に見える財産ではないため、存在を認識するのが困難です。しかし、放置しておくとトラブルに発展する可能性があるため、しっかりと調査する必要があります。

4-1.スマートフォンやタブレットのアプリを確認する

スマートフォンやタブレットのアプリを確認することで、デジタル遺産の有無を調べられます。ネット銀行や仮想通貨はスマートフォンのアプリを介して手続するため、インストールが必須です。アプリがインストールされていないかをチェックすることは、デジタル遺産を見つけるための大きな手がかりとなります。

4-2.ブックマークされているサイトやメールを確認する

ブックマークサイトや届いたメールから、デジタル遺産の有無を確認できます。

利用頻度の高いサイトに対して行うブックマークや、取引状況を受信するメールは、利用しているデジタル遺産を発見する大きなヒントです。取引していた形跡のあるサイトに死亡の事実を連絡することで、デジタル遺産の存在を問い合わせできます。

4-3.クレジットカードや銀行の口座明細の取引内容を確認する

クレジットカードの利用明細や銀行預金の口座明細から、デジタル遺産の有無を確認できます。

利用明細や口座明細に記載のある会社は、故人が取引していた可能性があるためです。

個人で複数のカードや口座を持っている人も多いため、生前からの取引先をリストアップしておきましょう。

4-4.デジタル機器のデータを取り出す専門業者へ依頼する

スマートフォンやパソコン内部のデータを抜き出す専門業者へ依頼することで、デジタル遺産の取引があったかを確認できます。アプリやブックマーク、メールの確認は、アカウント(IDやパスコード)が分からないと解除できないケースがほとんど。

専門業者に依頼すれば、データの取り出しやアカウントの解除ができます。

ただし依頼費用が10万円と高額な傾向にあるため、依頼するかは慎重な判断が必要です。

調査し尽くしても見つからない場合の最後の手段として、覚えておきましょう。

5.今からできる5つのデジタル遺産の相続対策

故人からの手がかりがない中で、相続人がデジタル遺産を見つけるのは困難と言えます。法整備や明確な確認方法がない状況においては、相続人が困らないように利用者自身が生前に準備することが重要です。

デジタル遺産の相続対策

- エンディングノートや財産一覧表の作成

- デジタル遺産を含めた遺言書の作成

- 生前に家族への伝達

- 死後事務委任契約の締結

- 利用サービスの定期的見直し

一つずつ確認し、自分にあった対策を行うことで家族の負担を減らせます。

5-1.エンディングノートや財産の一覧を作っておく

エンディングノートや財産の一覧表を作成することで、財産の中身や処分の仕方を家族に伝えられます。

エンディングノートとは、死亡したときに備えて、財産についての情報や想いを書き留めておくものです。

ノートへ詳細に記すことで、所有するデジタル遺産の行方を家族へ伝えることができます。

より具体的に、アカウントやパスワード、スマートフォンのロック解除方法も記載しておくと親切です。

目に見える形で分かりやすく伝えられるエンディングノートは、便利で使い勝手のよいものです。

5-2.遺言書を作りデジタル遺産を含めた遺産目録を添付する

財産の分け方を記載した遺言書を作成し、遺産目録(財産の一覧表)を添付することで相続手続が行いやすくなります。

たとえば「仮想通貨は長男に、ネット銀行の預金は長女に相続させる」と記載することで、相続税の申告漏れを防ぐことが可能です。ただし、どのように記載すれば確実に相続できるかの判断は難しいため、専門家への相談を検討しましょう。

5-3.家族に利用しているサービスや口座について話しておく

利用しているサービスやネット銀行の口座情報を、家族へ伝えておくことにより財産調査の負担を減らせます。

具体的には、遺産の内容や金額、処分方法を家族に伝えましょう。

誰も気づかず時間だけ経過していたなど、デジタル遺産が放置されること防げます。

書面やデータにまとめたリストを渡して、死後の手続を容易にしておくと家族も整理をしやすいです。

5-4.死後事務委任契約を結びデジタル遺産の処分を依頼しておく

死後事務委任契約を結ぶことで、家族が行う死後発生時の事務負担を減らせます。死後事務委任契約とは「亡くなったときに発生する多くの事務手続を、専門家に依頼すること」です。

死後事務を委任できる内容の一例

- 役所への届出事務(死亡届、健康保険や年金停止などの申請)

- 葬儀に関する事務

- 生活用品、家財家具などの遺品整理に関する事務

- SNSなどの死亡告知、閉鎖解約などの事務

- パソコン、スマホデータの削除事務

死後事務委任契約は弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することが多いです。かかる費用は、依頼する内容により大きく変わりますが10万円〜100万円ほどが目安となっています。

死後事務委任契約を結ぶことで、家族が行う相続手続の事務負担を大幅に減らせます。

5-5.利用サービスを定期的に見直して不要なものは解約しておく

不要なサービスを解約することで、家族が行う相続手続の事務負担を減らせます。

利用サービスが少ないほど、解約手続にかける時間も少なく済みます。

定期的な見直しを行いつつ、使わないサービスを解約しておきましょう。

6.デジタル遺産は生前整理と相続対策をしてトラブルを防ぐ

デジタル遺産を生前に整理し、引き継ぎ方や処分方法を明記しておくことで、相続発生時のトラブルを回避できます。遺言書の作成や死後事務委任契約の締結は、財産を残したり処分したりできるだけでなく、家族の負担も減らせる有効な方法です。

しかし遺言書や死後事務委任契約の具体的な作成方法は、相続手続の経験が少ない人にとっては難しく感じられることもあります。デジタル遺産の引き継ぎ、処分方法について判断に迷ったときは相続の専門家に相談することをおすすめします。

CST法律事務所は、これまで数多くの相続案件を手掛けた経験があり、確かなノウハウ、知見を持ち合わせています。また、デジタル遺産の引き継ぎ方法だけでなく、遺産全体の承継を踏まえたアドバイスも可能です。築き上げたデジタル遺産を確実にトラブルなく引き継ぎたい場合には、CST法律事務所にお問い合わせください。

デジタル遺産を含んだ資産全体について、相続税を抑えつつ引き継ぎたいと考える人は、相続税専門の税理士に相談することがおすすめです。

税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人です。業界トップクラスの年間1500件以上の相続税申告を行なっており、申告漏れを防ぐための確実な手続、または相続税負担の軽減につながる知識やノウハウを持ち合わせています。

失敗しない相続対策を検討する人は、経験豊富なプロ集団である税理士法人チェスターにお問い合わせください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

-

その他