チェスターNEWS

相続開始後に災害によって被害を受けた財産の取扱い

1.はじめに

相続税法第22条では、「相続」「遺贈」「贈与」(以下、「相続等」)により取得した財産の価額は、その財産を取得した時の時価によって評価されることと定められています。

そして相続税は「相続開始があったことを知った日から10ヶ月以内」に申告が義務付けられており、贈与税は「財産を贈与された年の翌年の2月1日~3月15日」に申告が義務付けられています。

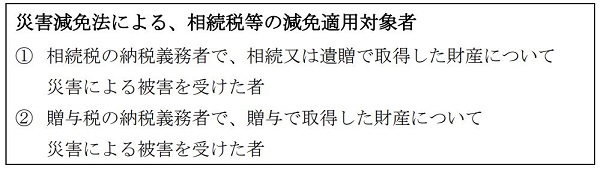

ただし、相続等によって取得した財産が、災害によって甚大な被害を受けた場合は、「災害減免法」の適用により、被害を受けた部分の価額に応じた相続税や贈与税(以下「相続税等」)の減免措置があります。

本稿では、「災害減免法」の概要や、その適用による減免措置を受けた相続税等の計算方法及び手続きについてご紹介します。

2.相続税や贈与税における災害減免法の概要

災害等(震災・火災・風水害・落雷・その他これらに類する災害)によって、相続等で取得した財産の「全部」または「一部」に甚大な被害が生じることがあります。

このような、不可抗力による財産の毀損を受けた場合、納税者に対する課税上の配慮等から「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(以下、災害減免法)により、特別の取扱いが定められています。

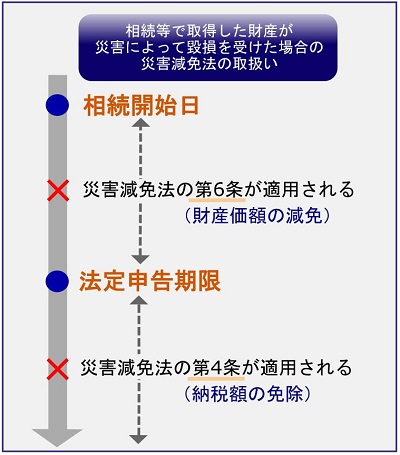

2-1.災害減免法は申告期限の前後で取扱いが異なる

相続税等における災害減免法は「第4条」と「第6条」があり、災害の発生が「申告書提出期限“前”」なのか「申告書提出期限“後”」なのかで減免措置の取扱いが異なります。

相続等で取得した財産が、どのタイミングで災害による被害を受けたのかで減免措置の取り扱いが変わり、計算方法や手続き内容も異なりますのでご注意ください。

3.相続税等の申告提出期限前の災害の場合

相続税等の申告期限前に、相続等で取得した財産が災害によって被害を受けた場合は、災害減免法第6条が適用されて「財産価額が減免」されます。

相続税等の申告書類を税務署に提出する時点で災害による財産の被害状況を把握できるため、「財産価額に対して被害が一定の割合以上」である場合において、災害によって被害を受けた部分の価額を控除して相続税等の税額を計算できます。

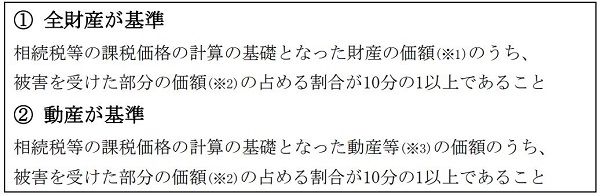

3-1.財産価額の減免対象となる災害の割合

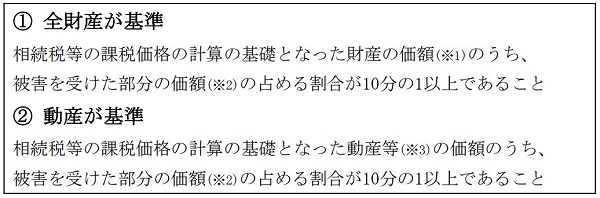

災害減免法第6条によって、相続税等の「課税財産価額の減免」が適用されるのは、以下の①又は②のいずれかに該当する場合です。

※1…債務などを控除した価額

※2…保険金や損害賠償金等により補填された金額を除く

※3…動産(金銭及び有価要件を除く)や、不動産(土地及び土地の上に損する権利を除く)及び立木

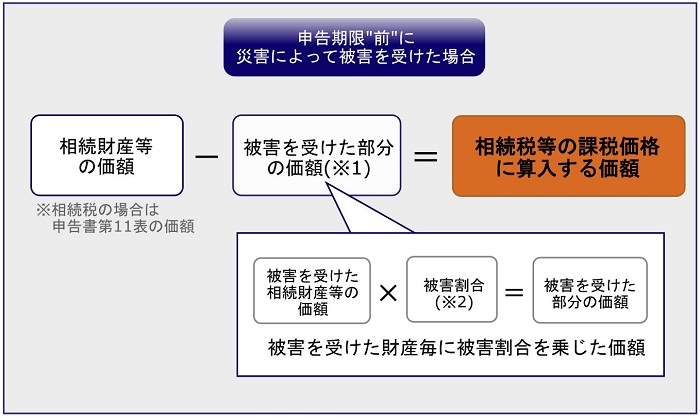

3-2.相続税等の課税価格に算入する価額の計算方法

相続税等の申告期限前に災害によって被害を受けた場合、相続税等の課税価格に算入する価額は以下のように計算します。

※1…「小規模宅地等の特例」などの適用がある場合は、被害を受けた部分の価額は、特例適用後の価額

※2…「被害割合」の計算方法は、災害による被害額が明らかな場合は「被害額÷被害があった時の時価」で計算

詳細は国税庁「相続税又は贈与税の災害減免措置について(令和元年分以降) 」をご覧ください。

3-3.申告期限前に被害を受けた場合の手続き

相続等で取得した財産が災害によって毀損を受けたのが「相続税等の申告期限前」だった場合、「災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書」という書類に、被害の状況や被害を受けた部分の価額の計算等を記載し、相続税等の申告書に添付した上で、原則「相続税等の申告期限内」に提出をします。

4.相続税等の申告期限後の災害の場合

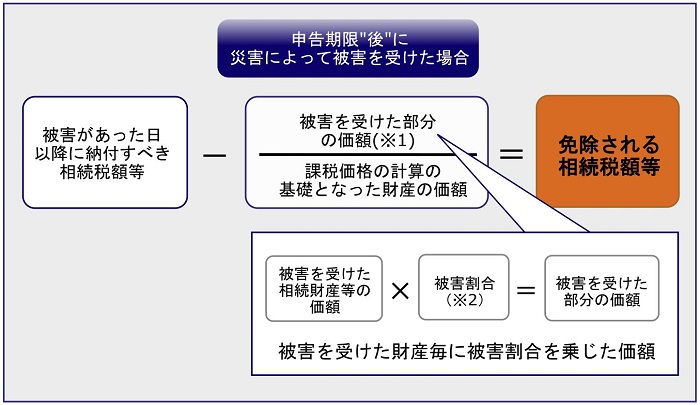

相続税等の申告期限後に災害が起こり、相続等で取得した財産が災害によって甚大な被害を受けた場合は、災害減免法第4条が適用されて「税額が減額」されます。

すでに相続税等の申告書類を提出し、相続税等が確定しているため「被害があった日以降に納付すべき納税額がある」場合、納付する税額のうち被害を受けた部分の割合に応じた税額が免除されます。

4-1.納税額が免除対象となる災害の割合

災害減免法第4条によって相続税等の「納税額の免除」が適用されるのは、以下の①又は②のいずれかに該当する場合です。

※1…債務などを控除した価額

※2…保険金や損害賠償金等により補填された金額を除く

※3…動産(金銭及び有価要件を除く)や、不動産(土地及び土地の上に損する権利を除く)や立木

ただし、納付すべき税額のうち、滞納中の税額・延滞税・利子税・過少申告加算税・無申告加算税・重加算税は除外されますのでご注意ください。

4-2.免除される相続税額等の計算方法

相続税等の申告期限後に災害によって被害を受けた場合、免除される相続税等の納税額は以下のように計算します。

※1…「小規模宅地等の特例」などの適用がある場合は、被害を受けた部分の価額は、特例適用後の価額

※2…「被害割合」の計算方法は、災害による被害額が明らかな場合は「被害額÷被害があった時の時価」で計算

詳細は国税庁「相続税又は贈与税の災害減免措置について(令和元年分以降) 」をご覧ください。

4-3.申告期限後に被害を受けた場合の手続き

相続等で取得した財産が、災害によって被害を受けたのが「相続税等の申告期限後」だった場合、「災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申告書」に被害を受けた部分の価額の計算等を記載し、「災害がやんだ日から2ヶ月以内」に管轄の税務署に提出をします。

5.さいごに

相続等で取得した財産が、災害によって甚大な被害を受けた場合は、「災害減免法」の適用により、被害を受けた部分の価額に応じた相続税や贈与税の減免措置があります。

そして災害によって被害を受けたのが「申告期限前」であれば災害減免法第6条が適用され、「申告期限後」であれば災害減免法第4条が適用され、それぞれ計算方法や手続き内容が異なります。

国税庁は災害減免法の適用件数を毎年公表していますが、このデータを見ていると、相続税では2016年以降は毎年「災害減免法第6条」の適用がありますが、「災害減免法第4条」の適用件数はほとんどありません。

実務的には、災害減免法第6条を活用するケースが多いと言えるでしょう。

【次の記事】:小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の“3年縛り”経過措置が終了

【前の記事】:海外資産や海外取引の税務調査で活用される資料情報