- TOP

- 渡り廊下でつながった離れは小規模宅地等の特例を使える?

渡り廊下でつながった離れは小規模宅地等の特例を使える?

核家族化が進行して親子三世代で同居する家庭の割合は減少しています。一方、親の世帯と子の世帯のプライバシーを確保した構造の二世帯住宅が普及しています。二世帯住宅の構造としては、一棟の家屋を内部で区切り、それぞれの区分に玄関、台所などを設置するのが一般的です。また、すでにある家屋とは別に離れを造り、渡り廊下でつなげるケースもあります。

平成26年1月1日以降の相続では、二世帯住宅についての構造基準が緩和され、小規模宅地等の特例が幅広い範囲で適用できるようになりました。適用範囲が広がったとはいえ、渡り廊下でつながった離れに小規模宅地等の特例は使えるのでしょうか。

1. 渡り廊下でつながった離れにも小規模宅地等の特例は使える

居住用の宅地に対する小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)が住んでいた家の敷地のうち330㎡まで、相続税の税額計算の基礎となる評価額を80%減額することができるものです。

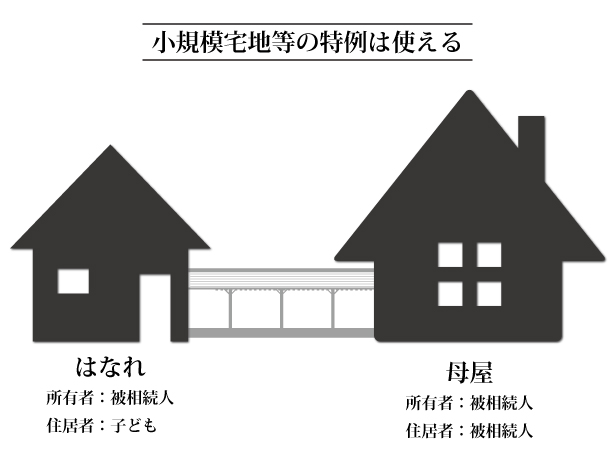

渡り廊下でつながった離れに小規模宅地等の特例をつかう事例

被相続人が離れに住んでいて、被相続人の子が母屋に住んでいたという事例に沿って解説します。

母屋と離れは渡り廊下でつながっており、どちらも被相続人が所有していたものとします。

この母屋と離れを相続する場合、小規模宅地等の特例はどこまで適用できるのでしょうか。被相続人が住んでいた離れの敷地だけでしょうか。それとも母屋の敷地も含まれるのでしょうか。

渡り廊下でつながった離れの場合、母屋を含めた家屋の敷地全体に小規模宅地等の特例を適用することができます。ただし、330㎡までの部分に限ります。

2. 誰が相続するかによって異なる要件

小規模宅地等の特例を適用するためには、誰が相続するかによって異なる要件を満たす必要があります。

(1) 配偶者が相続する場合

配偶者が相続する場合は、特に要件はありません。相続後に売却したり賃貸に出したりしても、小規模宅地等の特例を適用することができます。

(2) 同居の親族が相続する場合

同居の親族が相続する場合は、相続税の申告期限までにそこに住み、かつ保有していることが、小規模宅地等の特例を適用するための要件となります。相続税の申告期限は、一般的には被相続人が亡くなってから10か月後です。

被相続人が離れに住んでいて、被相続人の子が母屋に住んでいたという事例では、被相続人の子は同居の親族とみなされます。

(3) 別居の親族が相続する場合

別居の親族が相続する場合は、被相続人に配偶者または同居の親族がいないことなどが、小規模宅地等の特例を適用するための要件となります。

「(2) 同居の親族が相続する場合」で述べたとおり、被相続人が離れに住んでいて、被相続人の子が母屋に住んでいたという事例では、被相続人の子は同居の親族とみなされます。したがって、このような事例で母屋と離れを別居の親族が相続する場合は、小規模宅地等の特例は適用できません。

3. 区分登記に注意

建築費負担の兼ね合いや税制上のメリットなどから、建物の登記を親子共同でするか、親子で区分して登記する場合があります。親子で建築費を出しあったのに、どちらか片方の名義で登記すると、親子の間で贈与があったとみなされて贈与税の課税対象になるためです。また、親子双方が登記することで、住宅ローン減税を親子で受けられるメリットもあります。

建物の登記を親子共同でする「共有登記」は、母屋と離れを一棟の建物とみなして登記します。建築費負担の割合に応じてそれぞれの持分を定めます。親子で区分して登記する「区分登記」は、母屋と離れを別々の建物とみなして登記します。区分登記するためには、施錠できる扉で区切られているなど構造上独立しているほか、玄関が2つあるなど機能上独立していることなどが必要です。

母屋と離れを別々の建物とみなして区分登記をしている場合は、小規模宅地等の特例は適用できません。相続する家屋がどのように登記されているか、よく確認することをおすすめします。

まとめ

今回お話した、はなれが小規模宅地等の特例を使えるかどうかという問題の本質となる論点は、「はなれが母屋の一部になるのかどうか?」です。

渡り廊下でつながっていたら小規模宅地等の特例が使えるといいましたが、渡り廊下でつながっていても「はなれが母屋の一部とならない場合」は小規模宅地等の特例を使えません。

例えば、渡り廊下が雨風しのげないものとなると、「母屋とはなれは別の家(=母屋の一部ではない)」と判断され、はなれに小規模宅地等の特例は使えません。

母屋の範囲になるのか、そうではないのか、他にも判断要素があるため、この記事だけではあなたが相続したはなれが小規模宅地等の特例が使えるかどうかを判定することは難しいです。

厳密な判定をするためには、弊社でももちろん、お近くにいる相続に詳しい税理士に無料で相談することをおすすめします。

小規模宅地等の特例のすべて

あなたは小規模宅地等の特例を使えるのか?

特例の適用判断から申告書の書き方まで必要な知識を全て無料で公開中。

具体的な内容は

- 小規模宅地等の特例とは?基礎知識と税金の計算方法

- 2世帯住宅、被相続人が老人ホームにいた、賃貸アパートを相続など。

パターン別特例の適用判断一覧 - 書くべき2枚の申告書とステップを追った具体的書き方

など、小規模宅地等の特例を使い80%の減額を受け、相続税を大幅に節税するノウハウです。大事な方が残してくれた大事な土地を相続税の支払いで手放してしまわないようにしてください。

小規模宅地等の特例を使って節税する